理数教育(SSH)

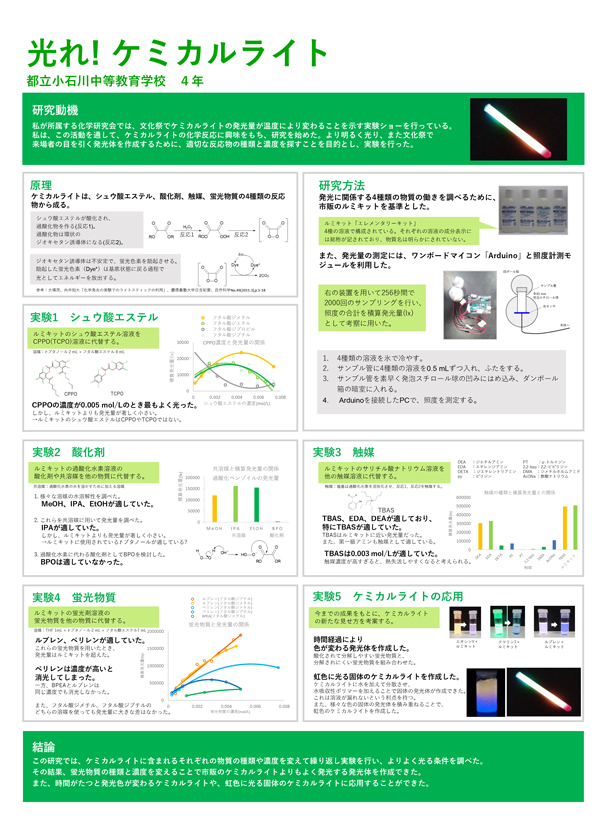

SSH生徒研究成果発表会

本校は文部科学省からSSH(スーパーサイエンスハイスクール)の指定を受けており、国際社会でリーダーとして活躍できる科学技術人材の育成を目指した教育活動を行っています。

SSHの取り組み

第4期SSH事業概要

本校は平成18年よりスーパーサイエンスハイスクール事業(SSH)の指定を受け、様々な教育活動を行ってきました。

第4期は第1期~第3期における実践をさらに充実・発展させるべく、大学や企業・研究施設等との連携を一層強め、以下の研究開発を行います。

研究開発課題

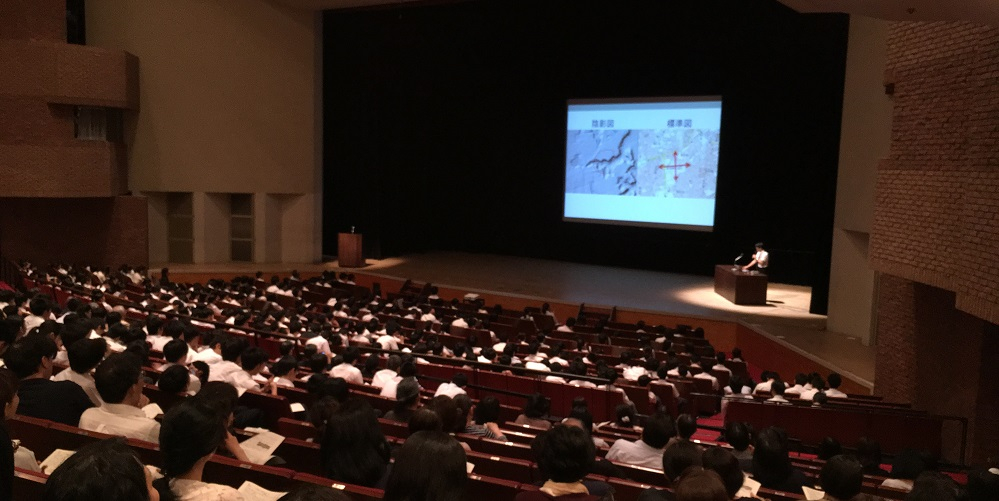

- 「小石川リサーチラーニング」による、世界の科学技術を牽引する人材の育成

国際社会でリーダーとして活躍できる「課題発見力」「継続的実践力」「創造的思考力」を兼ね備えた科学技術人材の育成を目指しています。

| 立志 課題発見力 |

様々な情報や出来事を科学的な見方・考え方で受け止め、冷静な考察を通して課題を発見し、その課題を解決するために主体的に計画を立てる力 |

|---|---|

| 開拓 継続的実践力 |

困難にぶつかっても途中であきらめず、自己の実践を振り返って計画を改善しながら、目標達成に向けて粘り強く果敢に実践していく力 |

| 創作 創造的思考力 |

グローバルかつ高度な課題を考察し、新たな価値を生み出すためのより良い解決方法を考える高次の思考力 |

第4期の概要

活動の記録

研究開発実施報告書

小石川SSHだより

年2回、SSHだよりを発行しています。過去のバックナンバーはこちらをご覧ください。

6年間を貫く課題研究

小石川フィロソフィー

中高一貫教育校の特徴を活かし、1・2年で課題研究の基礎的スキルを学び、3・4年でプレ課題研究や発信力の向上に取り組み、5年で課題研究を深め、6年で各自で取り組んだ課題研究のまとめを行っています。

- ・詳細については、小石川フィロソフィーを参照してください。

Advanced 理数カリキュラム

Advanced 小石川サイエンス(5年生)

観察や実験を重視し、経験に基づいた深い知識を獲得するとともにそれらを融合し、知識基盤社会で新しい価値を創造する人材の育成を目指す3つの学校設定科目を設置します。

- ・Advanced Physics(2単位)

- ・Advanced Chemistry(2単位)

- ・Advanced Biology(2単位)

これらの科目は、既存の「物理」「化学」「生物」「地学」を発展させたものであり、本校では、文系・理系 関係なく、すべての生徒が履修します。

<Advanced Physics>

この世界を「波」と捉えることで理解することができる現象があります。波の性質を学び、そこからわかる光や音の現象(反射、屈折、干渉、偏光など)について考えます。物理基礎で学ぶ範囲よりも広く、他教科とも関連して学んでいきます。他にも円運動をはじめとして、天体の動きなど地学分野とも関連した内容も扱います。

<Advanced Chemistry>

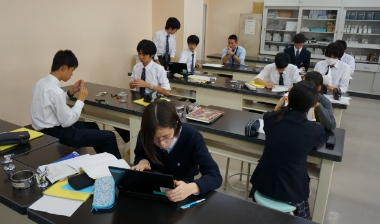

主に有機化合物、高分子化合物について学ぶとともに、物理分野や生物分野と融合した内容を扱います。1年間を通して、授業の8割以上が、生徒自身が行う実験・探究活動です。

主に1学期の授業で行う有機化合物についての実験プリントの一部を、紹介します。

- 01_都市ガスとLPガス

- 02_飽和炭化水素と不飽和炭化水素

- 03_アルコールの基本的な性質

- 04_アルコールの酸化1

- 05_アルコールの酸化2

- 06_アルデヒドとケトン

- 07_カルボン酸

- 08_酸素を含む有機化合物の識別

- 09_エステルの合成とけん化

- 10_油脂とセッケン

- 11_フェノールと芳香族カルボン酸

- 12_サリチル酸誘導体

- 13_頭痛薬の有効成分

- 14_ニトロベンゼンとアニリン

- 15_アゾ化合物

- 16_芳香族化合物の分離

<Advanced Biology>

主にがんの仕組みや、植物のカルス形成から細胞の分化について学び、MEGAやプライマー設計、PCR法等の実践を通して分子生物学について学びます。

がんの血行性による転移や播種について、臓器の配置や血管のつながりの観察から推測したり、植物のカルス形成の観察を通して組織・器官の再生を探究したり、安全装置が付いた安価な電気泳動装置を作製したり、化学分野や物理分野と融合した内容を扱います。

1年間を通して、授業8割以上が、生徒自身が行う実験・探究活動、及び生徒自身で授業の実施などを行います。

主に1学期の授業で配布した授業プリントの一部を、紹介します。

理数探究基礎(4年)

理科と数学の教員が共同で、課題研究の「課題発見力」の育成を目指します。1つの課題に対し、理科的な見方・考え方、数学的な見方・考え方の両面からアプローチします。

<理科>

-

・ディスカッションを通して、研究倫理について考える活動を行います。

主な内容:データのねつ造・改ざん、盗用などの問題点、著作権や個人情報の保護、生命倫理の考え方など。 - ・研究の計画と実践を通して、一連の探究過程を知るとともに、実際に理科の授業で行った実験結果を分析、ポスター作成、発表などの活動を行います。

<数学>

- ・一人一台端末を活用し、R言語を用いた活動を実施して、統計スキルを高めます。検定・推定など、課題研究で必要となる統計の基礎を学ぶとともにプログラミング能力の向上も図ります。

- ・大学で用いられている数値解析ソフトmatlabを用いたプログラミング・データ解析を体験します。

理科教育

前期課程(1~3年生)から、物理・化学・生物・地学の専門の教員がそれぞれ授業を担当し、発展的な内容を取り入れながら授業を行っています。

各分野の特性に合わせて多くの観察・実験を行い、本物から学ぶことを大切にしています。

後期課程(4~6年)においても多くの実験を行っています。生徒自らが実験を通して教科書の記述一つ一つを確認したり、得られた知識を活用して探究的に実験を行うことで、科学的な見方・考え方を養います。

| Advanced 科目 (Adv.) | ||||

|---|---|---|---|---|

| 1年 | Adv.物理1 | Adv.化学1 | Adv.生物1 | Adv.地学1 |

| 2年 | Adv.物理2 | Adv.化学2 | Adv.生物2 | Adv.地学2 |

| 3年 | Adv.物理3 | Adv.化学3 | Adv.生物3 | Adv.地学3 |

| 4年 | Adv.物理4 | Adv.化学4 | Adv.生物4 | Adv.地学4 |

| 5年 | Adv.小石川サイエンス | |||

(令和6年度)

数学教育

1年生から代数と幾何の2 つの分野に分けて学び、2年間で中学校の基礎的な内容を終わらせます。単に早めに学習するというのではなく発展的な内容を積極的に取り入れ、6年間を通して系統的に学習を進めていきます。

すべての生徒が数Ⅲ、数Cの内容も学びます。

授業は全学年で習熟度別授業を取り入れ、個々の生徒に応じた学習を少人数で行っています。

| Advanced 科目 (Adv.) | 学習指導要領上の科目との関連 | ||

|---|---|---|---|

| 1年 | Adv.代数1 | Adv.幾何1 | |

| 2年 | Adv.代数2 | Adv.幾何2 | |

| 3年 | Adv.代数3 | Adv.幾何3 | |

| 4年 | Adv.解析1 | Adv.代数・幾何1 | 数学Ⅰ(2),数学Ⅱ(1),数学A(2) |

| 5年 | Adv.解析2 | Adv.代数・幾何1 | 数学Ⅱ(3),数学B(1),数学C(1) |

(令和6年度)

Adv.代数3の1学期に行った授業プリントの一部と、夏季講習で使用した「確率分布と統計的な推測」のプリントの一部を紹介します。

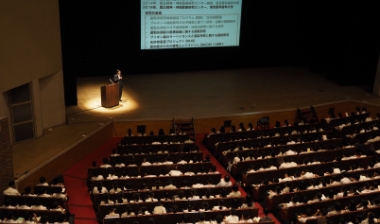

小石川セミナー

生徒が知的好奇心や学習意欲を高め、豊かな教養と高い志を持つことをねらいとして、日本や世界における第一線の学術研究者による講演会を年数回行っています。科学の先端研究に触れることで、科学の興味を広げるとともに、自分の将来像を描く貴重な機会となっています。

Advanced フィロソフィー① 教科外での活動

オープンラボ

物理・化学・生物・地学・数学・情報の分野において、生徒が自主的な研究活動を継続的に行うことができる場を提供しています。放課後や休日に実験室を開放しており、生徒は自らの課題研究に取り組むことができます。

フィールドワーク

「小石川フィロソフィー」や「Adv.理数カリキュラム」と連携し、課題探究の深まりを目指して、年間を通じてフィールドワークを実施しています。

令和6年度

- ・伊豆大島生物生態観察調査

- ・糸魚川・戸隠地学研修

令和5年度

- ・伊豆大島生物生態観察調査

- ・小石川植物園の昆虫観察

- ・埼玉県北本谷戸のトンボ調査

- ・東京大学臨海研究所見学・磯観察、城ヶ島 生物と地層の観察

- ・小石川と糸魚川・戸隠を結ぶ大地と生命

令和4年度

- ・カラスの行動観察方法講習及び調査

- ・多様な水環境からのケイソウの採取・観察方法講習及び調査

- ・筑波山自然研究路植生観察

- ・小石川と糸魚川・戸隠を結ぶ大地と生命

科学系部活動

放課後の実験室は、生徒が自主的に科学を 楽しむ科学系部活動としての場であるとともに、授業で行う実験や研究を深める場としても機能しています。

【科学系部活動に所属する生徒数】

全校生徒の約30%が科学系部活動に所属しており、活発に活動しています。(所属する生徒のうち約42%が運動部、約21%がその他の文化部と兼部)

| 前期課程 (全生徒に対する割合) |

後期課程 (全生徒に対する割合) |

計 (全生徒に対する割合) |

|

|---|---|---|---|

| 物理研究会※ | 69 (15.6%) |

49 (11.3%) |

118 (13.5%) |

| 化学研究会 | 23 (5.2%) |

58 (13.4%) |

81 (9.2%) |

| 生物研究会 | 9 (2.0%) |

23 (5.3%) |

32 (3.7%) |

| 天文研究会 | 7 (1.6%) |

15 (3.5%) |

22 (2.5%) |

| 数学研究会 | 15 (3.4%) |

15 (3.5%) |

30 (3.4%) |

| パソコン研究会 | 12 (8.9%) |

15 (3.5%) |

27 (3.1%) |

| 計 | 135 (30.5%) |

175 (40.4%) |

310 (35.4%) |

(令和5年度SSHアンケートより)

※物理研究会には、物理班、写真班、鉄道班、ロボット班、ロケット班、ソフトウェア班があります。

【科学系部活動所属生徒の意識調査】

| 全生徒 | 科学系部活動 に所属 |

|

|---|---|---|

| 課題研究の発表会やコンクールに、積極的に挑戦したい。 | 44.2% | 60.0% |

| 国際科学オリンピックや科学の甲子園に、積極的に挑戦したい。 | 39.3% | 59.9% |

| 卒業後は、大学の理系学部に進学したい。 | 70.6% | 82.3% |

| 大学卒業後は大学院等に進学し、研究にかかわる仕事に就きたい。 | 40.5% | 51.6% |

| SSH事業に満足している。 | 94.2% | 92.9% |

(令和5年度SSHアンケートより)

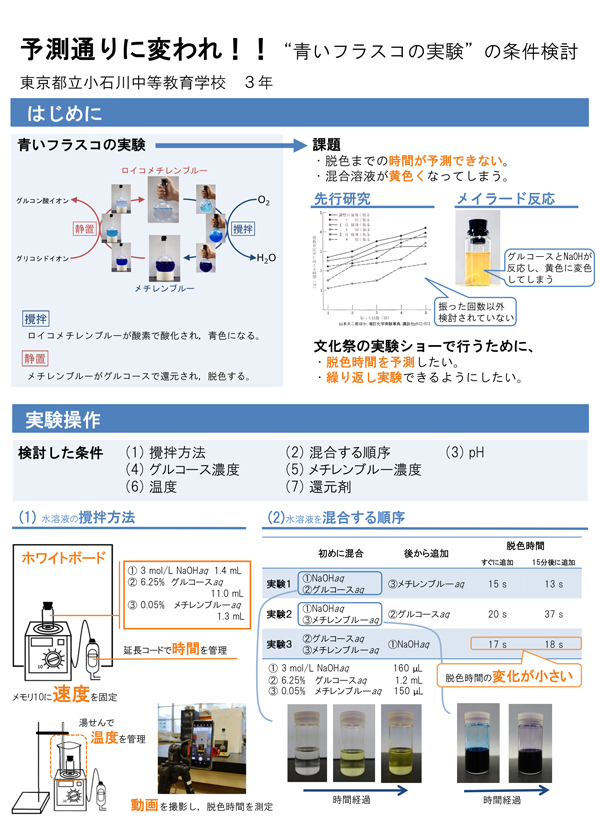

生徒が作成したポスター

Advanced フィロソフィー② 国際性の育成

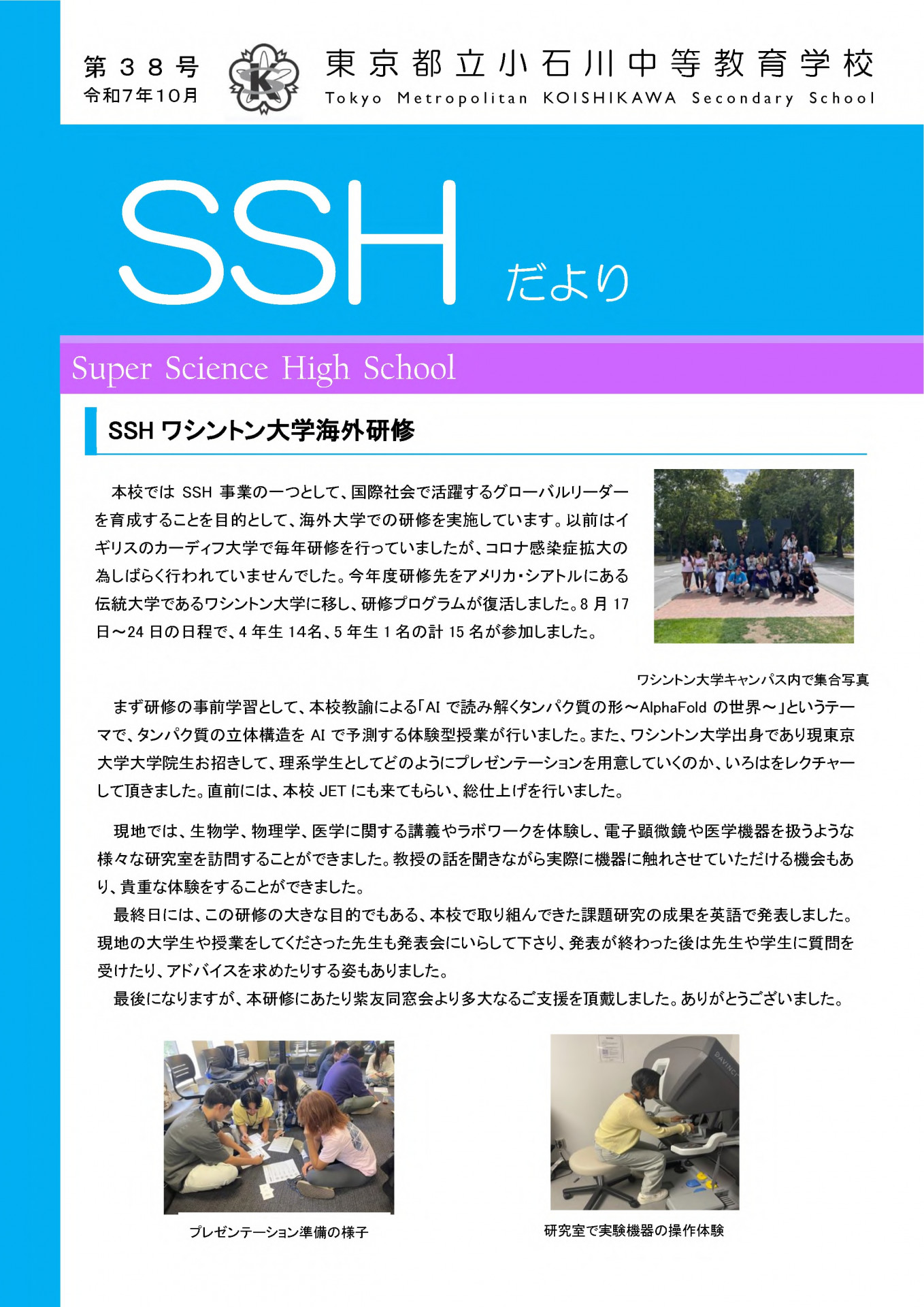

海外派遣研修

夏休みを利用し、海外の大学で理数系に関する講義・実習に参加するプログラムです。「小石川フィロソフィー」等で取り組んだ課題研究を英語で発表し、現地の大学教授とディスカッションする機会があるなど、主体的に取組む場面を数多く設定しています。

- ・令和6年度 東京都主催海外派遣研修グローバルイノベーションコース(アメリカ東海岸)

- ・令和4年度オンラインによる海外研修PDF(571.0 KB)

- ・令和元年度 英国(ウェールズ)カーディフ大学(735.0 KB)

- ・平成30年度 英国(ウェールズ)カーディフ大学PDF(249.0 KB)

※令和3年度より5年度は、オンラインで実施しています。

研修はすべて英語で行い、カーディフ大学の教員から、科学に関する最先端の講義を受けるとともに、生徒が課題研究を発表し、専門分野の教員からアドバイスを受けています。

プレゼンテーションワークショップ

生徒が課題研究の成果を英語で発信できることをねらいとして、外国人講師によるプレゼンテーションワークショップを実施しています。5年生全員がAbstract(概要)と海外修学旅行で発表するポスターの作成におけるアドバイスを受けています。原稿を添削してもらうのではなく、研究に関する知識がない聞き手にも理解してもらえるような表現や伝え方を身に付け、英語での発信力向上に役立っています。

国際科学オリンピック等への挑戦

希望する生徒が、国際科学オリンピックの予選となる物理・化学・生物・地学・数学・情報の国内予選に挑戦し、毎年全国大会出場を果たしています。

- 国際物理オリンピック(2015年銅メダル)

- 国際地学オリンピック(2017年金メダル)

- 国際化学オリンピック(2021年銅メダル)

- 国際生物学オリンピック(2022年日本代表、2024年銀メダル)

- ヨーロッパ女子情報オリンピック(2022年銅メダル)

- ロボカップジュニア世界大会

サッカー部門(2019年総合2位、2018年総合5位)

レスキュー部門(2017年総合3位)

【国際大会報告】

Advanced フィロソフィー③ 大学との連携

東京農工大学との高大連携・共同研究

本校生徒が行った研究を発展させることを目指し、2018年4月に国立大学法人東京農工大学と高大連携・共同研究協定書を締結しました。

連携協定の締結により、小石川フィロソフィーの授業やオープンラボ、部活動等で課題研究を行った本校生徒が、大学の最新研究施設を利用し、より高いレベルの研究に取り組む機会を得るだけでなく、大学の研究組織と共同研究を行うことができるようになりました。

小石川フィロソフィーなど課題研究における連携

課題発見のヒントを得るためや、課題研究に取り組む中で出てきた疑問を解決するために、大学との連携を深めています。大学の先生から研究についてのお話をうかがったり、生徒自らが研究者を探してアドバイスをいただいたりしています。東京大学グローバルサイエンスキャンパスに参加し、さらに高度な研究を行っている生徒もいます。

近年連携を行った大学・企業

- お茶の水女子大学

- 神田外語大学

- 京都大学

- 慶應義塾大学

- 大正大学

- 千葉大学

- 中央大学

- 筑波大学

- 第一薬科大学

- 東京都立大学

- 東京大学

- 東京医科歯科大学

- 東京外国語大学

- 東京学芸大学

- 東京工業大学

- 東京電機大学

- 東京農工大学

- 奈良女子大学

- 奈良県立医科大学

- 横浜国立大学

- Cardiff University(英国)

- UCL(英国)

- 旭化成

- 大林組

- オリンパス

- 花王

- 国立科学博物館

- SECOM

- SPLYZA

- 統計数理研究所

- JAMSS

- JICA

- 日立ハイテク

- MathWorks

小石川メンターバンク

課題研究を行う生徒と外部の専門家をつなぐ仕組みです。科学系部活動の卒業生に登録を呼びかけるとともに、同窓会と連携し、専門性を備えた卒業生や外部人材と連携し、課題研究を支えています。

サイエンスカフェ

大学や企業、研究所などと連携して年間10回以上開催している「サイエンスカフェ」は科学分野で活躍しているグローバル人材と触れ合う自由参加型の講座です。

また、科学分野で活躍する卒業生や在校生が自身の体験を発表し、またそれを聞くことで生徒にとって科学に関する興味・関心がひろがり、大きな刺激となっています。

令和6年度サイエンスカフェ

- 第1回 スマホを使ってセンサデータの取得から解析までを体験しよう!

(matlab) - 第2回 歯磨き剤と歯ブラシの科学、見た目の印象も自由自在⁉

- 第3回 空間音響システムと第3の聴覚[軟骨伝導]

令和5年度サイエンスカフェ

- 第1回 ディープラーニング初級 (Python基礎講座)

- 第2回 コンクールや科学オリンピックに挑戦しよう

- 第3回 MATLABを使った画像処理 ニュートンに挑戦!

- 第4回 世界で活躍している科学者・卒業生をお招きして

- 第5回 自然観察専門員とめぐる小石川植物園における自然観察

- 第6回 関東大震災から100年、地盤災害について考えよう

- 第7回 Adv. 小石川フィロソフィー発表会

- 第8回 ディープラーニング中級 (生成AI+教師あり学習)

- 第9回 NIMS(国立研究開発法人物質・材料研究機構)見学

- 第10回 製鉄所見学

- 第11回 天体観測

- 第12回 科学と哲学

令和4年度サイエンスカフェ

- 第1回 科学オリンピックやコンクールに挑戦しよう!

- 第2回 電気自動車と自動運転の最先端

- 第3回 人・環境・作業の視点で遊びを科学する (東京都教育委員会主催)

- 第4回 50℃で水素と窒素からアンモニアを合成する新触媒

(東京都教育委員会主催) - 第5回 画像処理で何ができる!?お天気を推測してみよう!

- 第6回 海外で学ぶということ

- 第7回 科学系部活動合同校内発表会

- 第8回 エンジン宇宙学

- 第9回 体の中を見て治す「内視鏡の授業」

- 第10回 天体観測

- 第11回 カラスとわたし

- 第12回 カラスの観察方法

- 第13回 河川の水質を生物から読む

- ・令和3年度サイエンスカフェ

- ・令和元年度サイエンスカフェ

- ・平成30年度、令和元年度の詳細はこちらをご覧ください。

大学研究室訪問

本校卒業生の大学教授にご自身の研究室を公開していただき、自らがその分野に対する方向性をどう定め、いかに努力してきたかを生徒にお話しいただくなど、生徒自らが将来像を描く貴重な機会となっています。

理数系コンテスト近年の受賞

理科や数学に対する興味・関心の向上により、国内外の理数系コンテストへ積極的に参加しています。

全国大会

- ○日本学生科学賞全国審査

科学技術政策担当大臣賞(R03、R05)

旭化成賞(R01、R05)

文部科学大臣賞(R04)

入選1等(R02)

入選2等(R01、R04)

入選3等(R03、R04) - ○SSH全国生徒研究発表会

文部科学大臣賞(R01、R04)

ポスター賞(R03)

生徒投票賞(R04) - ○日本生物学オリンピック

金賞(R01)

銀賞(R02、R03、R04、R05)

銅賞(R03) - ○化学グランプリ

金賞(R02)

支部奨励賞(R01、R03)

日本化学会長賞、大賞(R04)

銅賞(R04、R05) - ○物理チャレンジ

第2チャレンジ銀賞(R01)

奨励賞、第2チャレンジ出場(R03)

第1チャレンジ実験優秀賞(R01)

奨励賞(R02、R05) - ○日本地学オリンピック

銀賞(R04)

銅賞(R02、R04) - ○日本天文学オリンピック

銅賞(R05) - ○数学オリンピック

優秀賞(R01、R03、R04※日本代表候補) - ○日本情報オリンピック

優秀賞(R05)

敢闘賞(R03、R05) - ○日本情報オリンピック女性部門

優秀賞(R03)

敢闘賞(R05) - ○アプリ甲子園2020開発部門

準優勝(R02) - ○未踏ジュニア

スーパークリエータ認定(R02、R04、R05) - ○つくばScience Edge

金賞(R03)、銀賞(R03) - ○科学の甲子園ジュニア

全国優勝(R03)※全国大会(東京都代表)出場 - ○高校生・高専生科学技術チャレンジ

栗田工業賞(R04)、花王奨励賞(R04)、パイレットコーポレーション賞(R05) - ○パソコン甲子園

本選出場(R04、R05) - ○mathコン

奨励賞(R04、R05)

SSH地域還元事業

サイエンステクノロジーフェスタ

令和6年6月22日(土)、文京区の後援を得て、東京大学メタバース工学部と共催で「サイエンステクノロジーフェスタ」を実施しました。

当日は本校生徒約200人と、文京区内在住の児童・保護者約500人が参加しました。本校理数系部活動の演示実験や課題研究のポスター発表を通してSSH事業の成果を体験するとともに、東京大学の教員や学生による各ブースを見学し、地域全体の理数系に関する興味・関心を高めることができました。

【来場者のアンケート結果】

Q1 参加して、理科、数学や科学技術に対する興味関心が高まりましたか。

| 本校生徒 | 地域関係者 | 全体 | |

|---|---|---|---|

| ① 高まった | 91% | 76% | 78% |

| ② やや高まった | 9% | 24% | 22% |

| ③ あまり高まらない | 0% | 0% | 0% |

| ④ 高まらなかった | 0% | 0% | 0% |

Q2 今回のフェスティバルに参加して、小石川中等教育学校の理数教育に対する理解が深まりましたか。

| 本校生徒 | 地域関係者 | 全体 | |

|---|---|---|---|

| ① 深まった | 82% | 69% | 71% |

| ② やや深まった | 18% | 30% | 28% |

| ③ あまり深まらなかった | 0% | 1% | 1% |

| ④ 深まらなかった | 0% | 0% | 0% |

理数系部活動体験

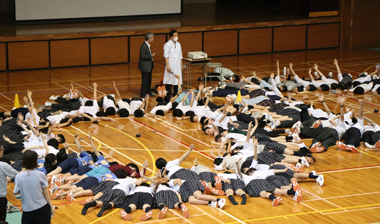

令和5年4月15日(土)、SSHで培った成果を地域の小学生に還元する試みとして、本校生徒と地域小学生の交流事業を実施しました。近隣地域7校の小学5、6年生を対象に理数系部活動の体験活動を行いました。

物理研究会(物理班、鉄道班、ロボット班、ロケット班、写真班)、化学研究会、生物研究会、天文研究会、パソコン研究会、数学研究会の10の部活動に、小学生160人が参加しました。

【参加児童からの感想】

「はかりをつかうのがむずかしかったときに、やさしくてつだってくれてカッコよかったです。」

「プラネタリウムのかい説がとてもわかりやすかったです。晴れた日に空を見上げてみようと思います。」

「分光器のしくみについて、ていねいにわかりやすくせつめいしてくれたり、気がるに話しかけてくれたりして、とても楽しかったです。」

「ロボットのプログラミングをするのがとても楽しかったので、またつくってみたいです。」

Adv.小石川フィロソフィ―発表会

令和5年11月23日(祝・木)に、昨年度に引き続き「Adv.小石川フィロソフィー発表会」を開催しました。当日は、本校生徒だけでなく他の都立校の生徒も参加し、お互いの研究交流を深めることができました。

32のテーマについてのポスター発表の後には、本校卒業生(大学生、大学の先生)から研究内容や進路選択の体験談などを聞くことができ、理数系進路を考えるうえで有意義な会となりました。

本校運営指導委員や東京学芸大学をはじめとする先生方をはじめ、本校卒業生の研究者もお招きし、ポスター発表の指導・助言をいただくこともできました。

SSH事業における成果の普及

令和5年度は新型コロナウィルス感染症の影響もありましたが、以下のような活動を行うことができました。

- 視察の受入れについて

令和5年度は高校7校、中高一貫校4校の個別訪問があり、各学校の要望に応じて、課題研究「小石川フィロソフィ―」等の活動の様子を参加していただきました。また、6月には教育機関対象の学校見学会において近隣県のSSH校や中高一貫校が7校訪れ、授業見学のほか探究学習について質疑応答が行われました。 - 教員を対象とした研修について

本校の理科教員を講師として、主に他校の若手教員向けに化学や生物の実験・観察法や新課程の科目授業における指導法に関する研修会を4回実施しました。また、12月には東京都教育委員会主催の「令和5年度探究フォーラム」に参加し、主にSSH事業での本校の実践について発表しました。 - 生徒による科学ボランティアについて

Tokyoふしぎ祭エンス2023、渋谷区こども科学センター・ハチラボ、文京区立昭和小学校、駒本小学校の体験授業、理数系部活動体験に、科学系部活動の生徒が参加し、SSH事業で得た成果を積極的に地域に還元する取り組みを行ないました。

卒業生追跡調査について

令和5年度はSSH事業の成果について、定量的な指標に基づいた追跡調査を実施しました。

調査対象は、

(1)平成18年度~平成31年度の卒業生(大学院生以上)

(2)令和元年度~令和4年度の卒業生(大学生)

です。

(2)においては以下のような結果が得られました。

Q1大学で学ぶ上で有用であった事業

(上位順に)小石川教養主義、課題研究、理科の授業

Q2小石川フィロソフィ―で、大学で学んでいるうえで役立っていると考えている活動

(最も上位の項目)「テーマを決めて課題を解決する計画を立てる」

Q3在学中、さらに学んでおくと良かったと考えている項目

プログラミング、統計処理

教員の指導力の向上

第Ⅳ期 SSH 事業では、各学年に配置された小石川フィロソフィーを通して、全教員が課題研究に組織的に関わっています。

特に、3年「小石川フィロソフィーⅢ」、5年「小石川フィロソフィーⅤ」、6年「小石川フィロソフィーⅥ」では、担当するすべての教員による指導協議会を定期的に開催し、指導についての情報交換を行っています。各教員は、教科の枠を超えて、課題研究の指導についての情報交換を行うことで、それぞれの授業改善につなげています。

以下の表のように、教員の意識の変容に伴い、課題研究への取組が本校教員の指導力向上に寄与したことがわかります。

表 教員アンケート「課題研究の指導を通して変わったこと」

| 国語 | 小石川フィロソフィーⅠを担当し、発想法や発表活動の方法を教えたことが、教科指導に役立った。 |

|---|---|

| 地歴 | 課題設定から課題解決までを生徒と一緒に取り組むうちに、自分にも課題解決能力がついた。新学習指導要領で求められる授業力の向上につながったと感じる。 |

| 数学 | 外部で発表する機会を通して、大学の先生方が高校生の研究に期待することがわかるようになった。 |

| 理科 | ・教科の授業内に探究を取り入れ、小石川フィロソフィ―につながるスキルを普段の授業から構築できるよう工夫している。 ・生徒に教えるよりも、生徒の力を引き出す授業が増えた。 |

| 芸術 | 生徒の興味関心を引き出し、研究テーマを設定させる指導法を学んだ。 |

| 英語 | ・担当教科の枠にとらわれず、多面的な視野から問いを立てる力が身に付いた。 ・生徒によっては、研究に打ち込んだり、使命感を感じたりすることによって自分の悩みやコンプレックスを乗り越えられていることがある。研究成果はもちろんのこと、根源的な教育の効果も感じて自分自身の大きな勉強になった。 |

課題研究の指導の経験を、校内の教員間で共有するため、指導者間の指導協議会に加えて、各担当が作成したルーブリックや教材等をクラウドにアップし、教員が自由に閲覧できるシステムを校内に構築しています。