令和7年度のSSH事業

2025/07/26

6年間を貫く課題研究「富士未来学」に挑戦する

中高一貫理数教育カリキュラムの開発と評価

東京都立富士高等学校・附属中学校は、研究開発課題を『6年間を貫く課題研究「富士未来学」に挑戦する中高一貫理数教育カリキュラムの開発と評価』として、文部科学省より令和3年度から5年間の指定を受けました。以下の仮説を検証するために事業ⅠからⅣまでを研究開発します。

研究開発の仮説:全校生徒が6年間を貫く課題研究「富士未来学」を中心とした中高一貫理数教育カリキュラム及び、最先端の科学技術を学ぶ「富士SSチャレンジプログラム」を全職員体制で実践することによって、生徒の「挑戦力」「理数的発見力」「理数的解決力」を育成でき、新たな価値を創造する科学的グローバルイノベーターである「富士山型探究者」を輩出できる。

挑戦力

-

「(試行錯誤)解決策が見いだされていない未知の課題に対して解決方法を吟味して、前向きに何度でも粘り強くやり直そうとする力」

-

「(自己改善)粘り強く試行錯誤する中で、失敗から改善策を考え、より良い方法で実践するための自己調整をしようとする力」

-

「(価値創造)課題の発見、課題の解決、自己調整を繰り返す中で、既存の価値に代わる新たな価値創出の可能性を見いだし、新たな価値を創造し続けようとする力」

理数的発見力

-

「(調査比較)挑戦力を働かせて、知的好奇心に基づいて調査し、これまでの経験や知識とも照らし合わせながら、疑問をもったことから課題を見いだす力」

-

「(課題判断)発見した課題に対して、科学的に解決できる課題であることを理科や数学の見方・考え方を働かせて判断する力」

-

「(仮説説明)発見した課題から仮説を設定し、科学的に検証できることを説明する力」

理数的解決力

-

「(計画実践)挑戦力を働かせて、設定した仮説を検証するための計画を立案し、計画を見直しながら実践する力」

-

「(分析解析)多面的にデータを収集し、信頼性のある適切なデータを抽出し、検定等の統計的な手法を用いて分析し、解析する力」

-

「(結論伝達)データの解析から、数値に基づいた根拠を裏付けにして解釈し、自ら考えた結論を他の人が納得するように説明する力」

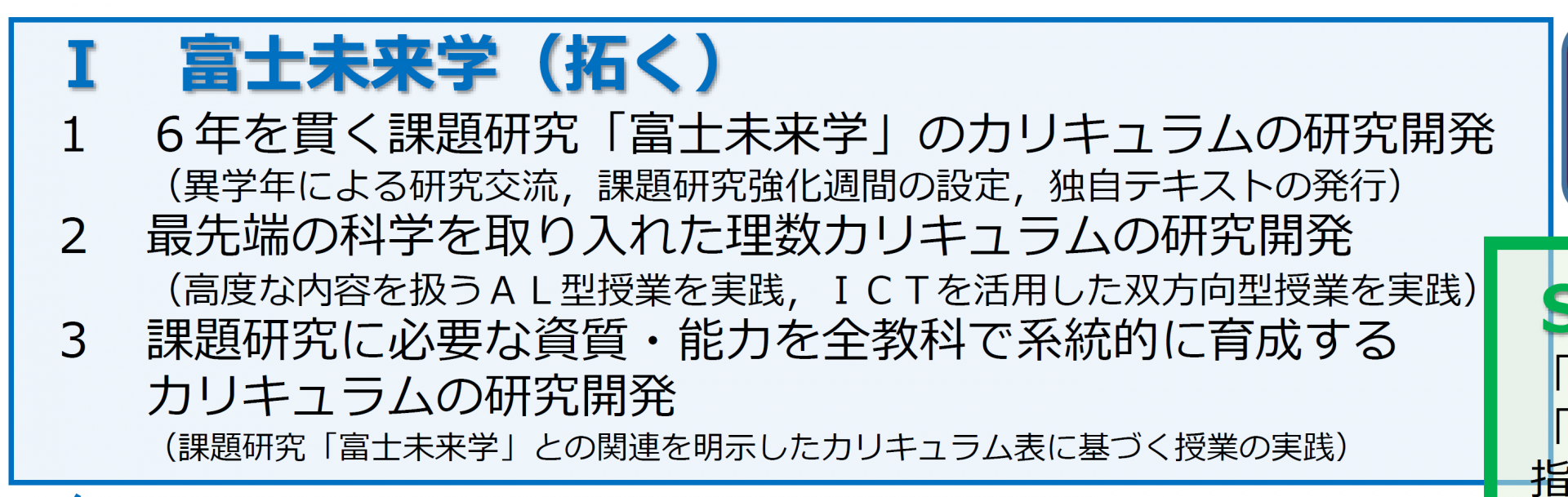

事業Ⅰ 富士未来学(拓く)

6年間を貫く課題研究「富士未来学」を中心とした中高一貫理数教育カリキュラムを研究開発します。各学年に課題研究に必要な資質・能力を強化するための講座を設定し、独自テキスト(下のリンクから抜粋版を見ていただくことができます)で授業をしています。全校生徒がそれぞれの学年で課題研究に取り組み、年2回の探究発表会でポスターセッションに挑戦します。

各講座の取組の様子は毎月発行している富士SSH通信に掲載しています。各学年の指導計画は、課題研究「富士未来学」の6年間の指導計画をご覧ください。令和6年度からは、課題研究の深化を目的とした富士未来構想サポートチーム(外部有識者)による指導を実践しています。

数学は統計を重視した授業、理科は高大連携授業を実践しています。また、高校2学年に学校設定科目「SSマテリアル理論」を設置し、全校生徒が有機化学と無機化学を学習しています。さらに、課題研究「富士未来学」と各教科を関連させながら授業をすることで、資質・能力の向上を図っています。

富士未来学テキスト(教材) 富士未来学 富士未来学Ⅰ 富士未来学Ⅱ 富士未来学Ⅲ 富士未来学Ⅳ 富士未来学Ⅴ 富士未来学Ⅵ

富士SSH通信(講座の様子) 第45号 第46号 第47号 第48号 第49号 第50号 第51号 第52号 第53号 第54号 第55号

探究発表会(全校生徒によるポスターセッション) 第1回探究発表会(6月) 第2回探究発表会(2月)

富士未来構想サポートチーム(課題研究の深化) 6月の発表会に向けた指導 統計の指導 数学の指導 2月の発表会に向けた指導

数学 中学3学年と高校2学年による異学年協働演習(統計) 10月

理科 高大連携授業(最先端に触れる有識者による授業) 物理・地学 化学 生物 数学

SSマテリアル理論(実験主体の化学の授業) 授業の様子

探究合宿(中学1学年:探究とは何か) 6月

富士未来学の体験授業(小学生向け) 8月

事業Ⅱ 富士SSチャレンジプログラム(尖る)

課題研究に必要な資質・能力をさらに伸ばす事業を研究開発します。最先端の科学技術を学ぶ理数事業として、理数セミナーやサイエンスアカデミーキャンプでは、大学や企業、研究所から講師を招請して、最先端の科学技術についての講演をしていただいています。東京大学出前授業や東京大学訪問も実施しています。また、放課後理数教室と称して、卒業生の協力を得ながら、国際科学オリンピックや科学コンテストに向けた勉強会を開催しています。

最先端の科学技術を学ぶ理数事業

理数セミナー 第1回(馬場正昭先生) 第2回(吉留大輔先生) 第3回 第4回 第5回

放課後理数教室 7月(物理チャレンジ) 7月(中学生科学コンテスト) 7月(日本数学オリンピック) 11月(Tokyo サイエンスフェア)

サイエンスアカデミーキャンプ(シミュレーション) 8月(川越至桜先生)

東京大学訪問 10月東京大学出前授業 11月東京大学訪問

グローバルな科学技術を学ぶ理数事業

FGG(Fuji Global Gateway) 年間を通して実施

海外探究研修 11月(台湾)

理数ファウンデーション研修 8月

シリコンバレー研修 3月

英語合宿 11月

事業Ⅲ 全富士体制(育てる)

事業Ⅰと事業Ⅱを推進するための体制を研究開発します。中学3学年では、ゼミ体制で課題研究の指導をします。高校1学年と高校2学年では、ラボ体制で課題研究の指導をします。異学年交流による自己調整をとおして、課題研究の質の向上を図ります。年3回の授業力向上研修や毎月1回の富士未来学研修により、教員の指導力向上を図ります。また、富士未来学の授業の前には、富士未来学推進委員会を開催し、テキストの読み合わせや評価の目線合わせを行っています。

ゼミ・ラボ体制 ゼミ体制(中学3学年) ラボ体制(高校1・2学年)

授業力向上研修(年3回) 第1回(中村和幸先生) 第2回(稲田結美先生) 第3回(未定)

富士未来学研修(月1回) 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回

富士未来学推進委員会 会議の様子

事業Ⅳ 評価(検証する)

事業Ⅰから事業Ⅲ、事業全体を評価する方法を、IR評価委員会を中心に研究開発しています。主に、「富士未来学テキスト」や「ポスター及び論文を評価するためのルーブリック」を研究開発しています。また、スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告書に、各事業の検証結果をまとめています。毎年、昨年度までのスーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告を基に改善しながら事業を推進しています。

IR評価委員会は、倫理的な観点から「質問紙申請書」や「実験申請書(人を対象とした研究)及び実験計画書」の審査をしています。

IR評価委員会 会議の様子

開発したルーブリック ポスター用 ※高校2学年で使用しているルーブリックです。毎年改善します。

開発した申請書 質問紙申請書 (425.7KB) 実験申請書(人を対象とした研究) (486.2KB) 実験計画書(人を対象とした研究) (204.8KB)

スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告書(昨年度版)

令和6年度の実績を踏まえ、改善しながら進めています。