ニュース

2025/08/18 お知らせ

【理数】初の八丈島巡検!!

2025年7月27日(日)~30日(水)に3泊4日の八丈島巡検を実施しました。

この巡検は、東京都の島しょ地域である八丈島で、現地調査を通じて探究活動を行うことで、三鷹中等教育学校の教育の柱である探究学習のリーダーを育成する目的で実施しました。

八丈島は約10万年前に誕生した東山火山(三原山)と、約1万年前に誕生した西山火山(八丈富士)の2つの対照的な火山をもつ島で、伊豆諸島で2番目に大きく、八丈富士の山頂は伊豆諸島の最高地点です。島の形がひょうたん型をしているので、ひょっこりひょうたん島のモデルともいわれています。

昨年度は台風により実施できなかったため、今年は多くの参加希望者がおり、3~6年生の有志26名で八丈島へ向かいました。

【0日目】27日(日)

21時に竹芝客船ターミナルに集合しました。

22時30分、東海汽船の客船「橘丸」に乗り込みました。この日は、船内に宿泊しながら10時間半の船旅です。東京湾からレインボーブリッジや台場の夜景を観察し、東京港コンテナターミナルのガントリークレーン、羽田空港に離着陸する飛行機なども見ることができました。

【1日目】28日(月)

橘丸は三宅島と御蔵島を経由し、9時に八丈島底土港に到着しました。

その後、宿舎で休憩をとり、東京都島しょ農林水産総合センター八丈支所に歩いて向かいました。

ここでは、職員の方から、このセンターの役割や八丈島の水産業について教えていただき、漁業や八丈近海の魚介類に関する概要や現状を解説してくださいました。

50年ほど前はトビウオやムロアジの漁獲量の割合が大きかった一方で、近年ではキンメダイやマグロ類の漁獲量の割合が大きくなり、漁獲される魚種も変化していることを学びました。また、黒潮の蛇行が漁業に大きく影響していることや、このセンターでつくられている「海洋ニュース」が漁業者に重宝されていることがわかりました。

見学後、班ごとの探究活動に移りました。路線バスなどを使いながら、八丈町内各所でインタビューや観察、水質調査などの探究活動を行いました。

八丈町役場や東京都八丈支庁、八丈島空港、八丈ビジターセンターをはじめとして、さまざまな施設の方や住民の方、観光客の方などに協力をいただき、現地でしか得られない「声」や「資料」を得ることができました。

班活動の終了後、宿で夕食をいただきました。食卓の隙間がないくらいのたくさんのメニューで生徒たちも大満足でした。

その後、宿の近くで天体望遠鏡や一眼レフカメラを使いながら天体観測をしました。

夏の大三角をはじめとしたさまざまな星や、天の川、流星なども見られ、東京の都会では見られない満天の星空を楽しみました。

【2日目】29日(火)

2日目は、午前中に八丈富士登山(西山)の登山、お鉢巡りを行いました。

貸し切りバスで宿から中腹の登山口に向かい、7時30分より登山を開始しました。この日は山岳ガイドの河田さんと一緒に八丈富士を登りました。

八丈富士は八丈島の北側の成層火山で、約1万年前から噴火活動が活発化し、1605年の噴火が最後とされている活火山です。

はじめは、常緑樹の樹木が生い茂っていましたが、次第に灌木の植生に移行していきました。気温が低下するとともに風も強くなりました。

標高の高い部分は、雲におおわれていましたが、時折、島の中央部や三原山の姿を見ることができました。

1時間ほどで登山道の最高地点まで上った後、時計回りにお鉢廻りを行いました。右側に火口、左側には麓へ続く斜面を見ながら、細い道を注意しながら歩きました。

山の斜面を風が吹きつけ、霧の中を歩く場所もありましたが、八丈島の固有種など、珍しい植物を観察しながら、854mの伊豆諸島最高峰を経由して、1時間ほどのお鉢廻りを終えました。

最後に、火口内部にある浅間神社に行きました。火口内は、風が弱く、山の斜面とは異なる植生が見られました。火口内は環境省の最上級の保護規定である特別保護区域に指定されており、ジブリ映画に出てくるような神秘的な低木林が形成されています。以前も理数企画で訪れた伊豆大島の三原山は、30~40年周期で噴火活動を繰り返しており、植生が見られない場所や、パイオニアプラントがようやく定着した場所などを観察できましたが、八丈富士は最後の噴火から400年経っており、火口内も植生が豊かに広がっていることが特徴的でした。

その後、下山し、見晴らしの良い八丈富士ふれあい牧場に立ち寄りました。ふれあい牧場では放牧されている牛をみることができます。(ジャージー牛ではないらしい…)

集合写真を撮ってから、貸し切りバスに乗り、八丈高校へ向かいました。

八丈高校では、校長先生や副校長先生からお話をいただきました。

また、大竜ファームで購入した地元のシイタケを使ったお弁当をいただきました。

ガイドの八丈町教育委員会の林先生とも合流し、午後の島内の見学に出発しました。

まず、南原千畳敷海岸に向かいました。

ここは、溶岩が海岸線に向かって平坦に流れ、観察をすることができます。

パホイホイ溶岩とアア溶岩の違いを見ることができ、玄武岩の縄状溶岩や柱状節理を観察することもできました。また、水蒸気爆発で形成されたと考えられる火山豆石も間近に観察しました。

また、海岸では、1969年に集団離島し無人島化した八丈小島を望みながら、八丈小島の歴史を学びました。

続いてバスで大里地域へ移動し、大里の玉石垣を見学しました。

この石垣は近くの海岸に堆積する玉石を使って積み上げられたもので、高いところでは2mを越えています。この地区にはかつて代官が居住し、島の政治的な中心部であったので、小田原北条氏に関連するともいわれています。

大坂トンネルでは、かつてのマグマ水蒸気爆発の火口を橋の上から望みました。橋とトンネルが建設される前には、急な崖を上る必要があり、交通の難所だったようです。

中之郷地区では、裏見ヶ滝を見学しました。滝を裏側から見ることができます。川の水は自然のものに加え、近くのため池から流れているのものだそうで、伊豆諸島で唯一稲作ができる島として、滝の川下で灌漑用水を取り入れていたようです。

続いて、島の東部にある末吉地区に移動し、末吉降下軽石と姶良火山灰が観察できる露頭を見学しました。姶良火山灰は、約2万9000年前に噴火した姶良火山(鹿児島県)の火山灰で、東北地方まで飛来していますが、ここでは同時期に八丈島の三原山(東山)が噴火活動していたため、三原山の軽石や火山灰が姶良火山灰を挟み込む形で残り、姶良火山灰がわかりやすく地層として残っています。

登龍峠を経由し、底土港に戻ってきました。

底土港では、人間魚雷「回天」二号壕跡を見学しました。旧日本軍は、人間が入り敵の艦船に必死の突撃をする兵器である人間魚雷「回天」を八丈島に関東地方で唯一配備し、洞窟の中に格納していました。敗戦までここで進発することはなかったということですが、米国艦隊がこの場所で爆破し、その破片が洞窟内に残っています。戦争の悲惨さを物語る遺跡の見学でした。

宿に戻り、夕食をいただきました。

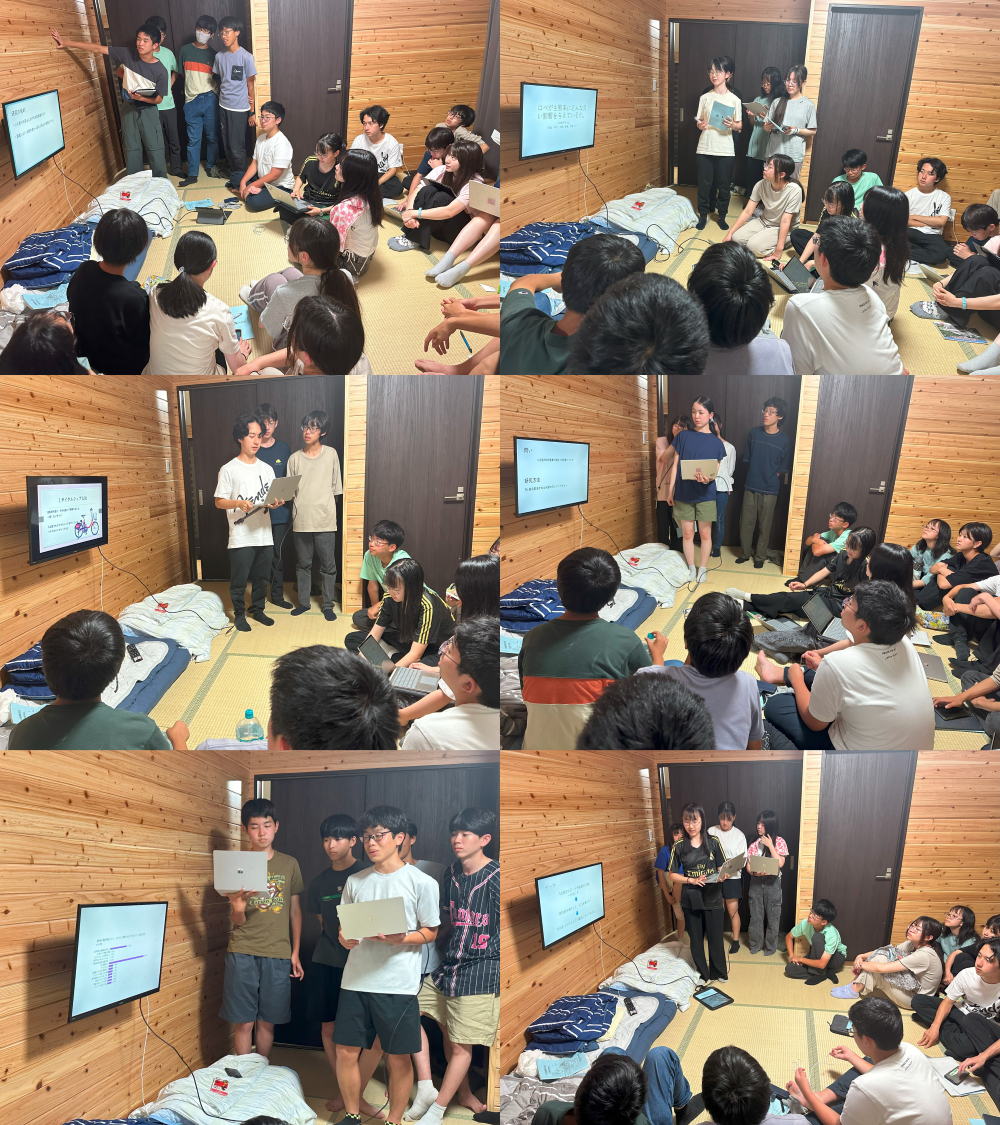

その後、1日目の探究活動の発表会(プチゼミ)を行いました。

それぞれの班が島に来ないとわからないような活動をしており、よくまとめていました。

【3日目】30日(水)

計画では、東海汽船の大型客船で東京へ戻る予定でしたが、台風が接近しており欠航となったため、船での帰京を断念し、航空機で帰ることになりました。

前日の段階で、八丈高校の先生方や宿の女将さんの助けをいただき、航空機での経路を確保することができました。

お世話になった宿の方にご挨拶し、八丈島空港に向かいました。

手続きを済ませ、荷物を預けて保安検査を通過し、搭乗しました。

9時頃に搭乗し、八丈島空港を離陸しました。1時間弱のフライトで、羽田空港に着陸しました。

全体で集まり、諸連絡をしたのち、解散しました。

本校では初めての八丈島巡検で、現地での探究活動を交えたフィールドワークを実施しました。

現地ガイドや民宿の方々、八丈高校の先生方に助けられながら、何とか3日間の行程を乗り切ることができました。

八丈島の大自然や島民の方々の温かさを体感し、充実したフィールドワークになりました。

その他にも、インタビューに応じてくださった八役場や八丈支庁の方々、本校に関わってくださった島民の皆様に感謝申し上げます。

今後は、現地で学んだことをもとに探究活動を深め、外部発表へつなげていく予定です。

<生徒の感想>

- 今回の巡検では班ごとに探究のための行動を計画し、それを実行した。普段は中々できない体験ができ、とても楽しかった。また、八丈島についての様々なことについて聞くことができ、とても興味深かった。2日目にお鉢参りへ行った時は、とても疲れてへとへとになったが達成感がすごかった。トラブルもあったが、学びもあって楽しくてとても良い巡検だったと思う。

- 3日間いろいろなものが見れて充実していて、おもしろかった。天体観測では東京の都心では見られないような天の川や夏の大三角が見れて、きれいだった。底土港で見た人間魚雷からは、日本の戦争の歴史を学ぶことができて、悲しかったが役に立った。はじめて八丈島のような東京の島に行ったが、楽しかった。

- 最初に思っていたよりも遥かに濃い内容でどの行程の中でも新鮮な学びがたくさんあり、充実していた。地域の人の生の声を聞き、フィールドワーク、登山などを通して八丈島の魅力を体感できた。参加してよかった。

- 本州では体験できないことをたくさん経験出来て、とても楽しかったです。特に八丈富士登山と夜の天体観測が初めての経験だったので、楽しかったです。また、宿のごはんでキンメダイを食べたことも初めてだったので、充実していたと思います。"

- 初めての巡検で不安なこともありましたが、班のメンバーや指導の方に支えられて、安心して活動に取り組むことができました。実際に現場を見て学ぶことで、新しい発見が多くあり、とても有意義な時間になったと思います。今回体験したことを何かにいかしていければ良いなと思います。

- 八丈島への主要な交通手段である東海汽船橘丸、さるびあ丸によって運航される三八航路と八丈空港〜羽田空港間でb737-800を使用して運航される空路両方を利用できてとてもよい体験になった。橘丸乗船中は御蔵島出航の際にアジマス推進機とサイドスラスターの動きを感じることができてとても良かった。また、飛行機に搭乗中はフラップの動きやエレボンの動きがしっかりと見えてとても面白かった。

- 2日目が特に八丈島について知らないことをたくさん知ることができて楽しかった。八丈富士の登山では島の固有種や岩石についての解説を聞くことができて楽しかった。午後は八丈島の戦争との関係や、文化について学ぶことができて、面白かった。

- 都心では味わえない、離島独自の雰囲気のようなものを感じられてよかった。八丈富士の登山ではガイドさんがいたため、自分たちだけでは知りえないような細かい情報を得ることができた。また、八丈島の人にアンケート調査を行って現地に行かないと得られない貴重な情報を得ている班があってなるほどと思った。

- 巡検は初めてだったが、八丈島の自然に触れながら探究活動ができてよかった。最終日はどうなることかと思ったが、無事に帰ることができてよかった。

- ネットで調べるだけでは得られない知識が得られた。回天跡の時の話も現地の方だからわかる戦争の人々の思いなどがわかって勉強になった。普通の授業の探究より自由で自分の気になったことを話を聞いたりして学ぶことができてよかった。

- 初めての大規模な巡検だったが、楽しいこと、学びになることばかりでとても自分のためになったと思う。様々な側面から島を捉えることが出来て面白かった。帰りが船ではなく飛行機になってしまったのが少し残念だったが、無事に帰れただけで良かったと思う。

- 八丈島を地理的・地学的に理解し、実際に行くことでしか得られない貴重な体験をすることができた。4日間(ほぼ2日)といった短い時間の中でもたくさんの話を聞き、実際に触れて感じることで充実した時間だったと思う。今回の巡検でさらに島に対する興味が深まったと感じた。

- 伊豆諸島の中でも初めて行く八丈島に4日間の長い行程で行くことができてとても楽しかったです。家族旅行などでほかの島嶼部に行ったときは海で泳ぐことが多かったが、今回は八丈島の歴史や地理などの自分たちではなかなか知ることができない情報を詳しく知ることができてよかったです。とても充実した時間を過ごすことができたて、また行きたいと思いました。

- 離島に行くのは初めてだったので、新鮮な体験ができた。具体的には、八丈富士での登山で、そこにしか育っていない植物だったり、島特有の風の強さを実感でき、写真で見るよりも肌で感じることができてよかった。

- 島は本土と異なるところが多く、特に天気が変わりやすいなと思った。海に囲まれているので潮風が吹いていて涼しかった。高い建物がなく、緑が多かったと感じた。ヤシなどの温暖な土地で育つ植物が多く、日常生活とのギャップを感じた。島内には東京都の分庁もあり、東京都の管理下にあるとわかったがあまり実感はない。

- 離島へは行ったことが無かったためそもそも行けただけでも貴重な体験だった。島独自の自然環境、特に海岸の溶岩の形や種類については面白く感じた。探究活動についても現地の方の話を聞けてよかった。

- 普段の生活では、あまり自然と触れ合う時間がないため、海も山もすぐ近くにある八丈島が素敵な場所だと思った。八丈島に長く住んでいる人とお話したときに、現地に行かなければ知らなかったようなことを聞けて良かった。同じ伊豆諸島であっても、前回の巡検で参加した伊豆大島とは、違う特徴がみられて面白かった。

- まず行きの客船が初めてであり、東京の夜景と日の出を特等席で見れたため興奮した一方で強風で髪が固まったり、寝てる間も揺れ続けるなどデメリットもあることにも気づいた。また電動自転車を借りて勾配が急な坂でもスイスイ走れたことが気持ちよかった。他にも実際に使われていた魚雷が目に見える形で残っていた洞窟で当時何があったのかを現地の方の話を聞けて自分の知らなかった現実を知れてよかったと思う。

- 八丈島を訪れてまず驚いたのは、豊かな自然と美しい風景です。海の青さや山々の緑のコントラストがとても印象的で、都会では味わえない空気のきれいさや静けさを感じました。特に、八丈富士からの眺めは圧巻で、自分が自然の一部になったような気持ちになりました。

- 島の気候や地理的な意味での特色、どんな生き物が住んでいるかなどを実際に目で見て体感することが出来た。島ではアンケート調査を行ったが島の人達はとても優しく、住民の温かさが印象に残っている。今回は海に入れなかったので行く機会があれば海に入ってたくさんの生き物を見たい。

- 今回が初めて参加した巡検だったが、とても貴重な経験になった。島に行くことや船舶など、初めてのことばかりでとてもおもしろく、たくさんの学びを得ることが出来た。

- 東京都の島しょ部という、存在自体は認識していてもなかなかどんな場所か想像しにくいところに行くことができ貴重な経験だった。植生や人々の生活、海や空や空気が本土とは全然異なっていて興味深かった。別の学年の人と一緒に泊まりの校外学習に行くという経験も面白かった。

- 初めて巡検に参加したのですが、とても色んな学びがあってとても楽しかったです。八丈富士登山ではガイドさんの植生や歴史などの貴重なお話を聞くことができて良かったです。念願の船に乗ることができて本当に嬉しかったです。風も気持ちよくて、海もめっちゃ広くてとても気持ちよかったし、楽しかったです。

- 島嶼部ならではの景色や食事が深く記憶に残っています。初めての体験の連続で、楽しんだ分とても疲れました。途中、調査が思い通りにいかず行き詰まっていましたしたが、島民の方々の温かな協力のおかげでなんとか実りあるものにできたと思います。また別の巡検にも参加してみたいです。

- 八丈富士に登ったり、伊豆諸島に多く生息している植物を見たり、普段東京に住んでいてはできない体験をすることができて、とても有意義なものとなった。八丈富士の登山は家族で旅行に来たとしても、絶対にできない活動だと思うので、経験できてとてもよかった。また、星空は都内では見られない暗めの星も、望遠鏡なしで見ることができ、きれいだったことが印象に残っている。班別活動でもインタビューなどを行い、現地に行かないと分からないことをたくさん知ることができたので、よかった。

- 今までの巡検とは異なり、班活動があったため、探究活動を深めることができた。八丈富士では植生や生物について学び、本土や伊豆大島とは異なることがおもしろいと思った。露頭や玉石垣など、八丈島の自然と、文化や歴史をともに学ぶことができた。

<学んだこと・印象に残っていること>

- 回天について話を聞いた時のことが一番印象に残っている。戦争の残酷さがとても分かり、衝撃的だった。観光地化していない場所なので、貴重な話を聞けて良かった。

- 二日目の夜の天体観測が最も印象に残っている。直接見てもいろいろな星座や天野川が見えたし、カメラでとってみると肉眼では見えないような細かい星まで見ることができた。夏の大三角とカシオペア座きれいに見えて迫力があった。流れ星も見えてうれしかった。

- どれも得がたい体験だったが、1日目の夜に行われた天体観測はとても楽しかった。同じ東京とは思えないすっきりした星空が見ることが出来て、天の川や北斗七星、夏の大三角形などをメガネでもすぐに見つけることが出来た。

- 八丈富士登山と天体観測が印象に残っています。お鉢巡りの岩がたくさんあるところを進んでいくのが楽しかったです。天体観測では、本州でも限られた地域しか絶対に見ることのできないような空一面の星を肉眼で見ることができてうれしかったです。本当に星ってたくさんあるんだと思いました。

- 今回の巡検で特に印象に残っているのは、1日目の班活動です。私の班では、ロべを育てることのメリット・デメリットを調べるため、町役場やビジターセンターでインタビューを行いました。レザーファンやルスカスとの比較を通して広い視点から話を聞けたことで、多くの発見や課題に気づくことができました。この活動を通して、新しい知識や考える力が身についたと感じています。

- 橘丸乗船中に橘丸、さるびあ丸特有の推進装置、サイドスラスターとアジマス推進機の動きを感じることができ、またこの伝統のサンパチ航路を結ぶ船の特徴である船の前部に設けられたクレーンが稼働するところを見られて感動した。また、竹芝桟橋出航時には深夜の遅い時間帯にも関わらず見送りの人が何人も来ていて驚いた。そのことから当航路は東京都の島嶼部に住んでいる人々の大切な交通手段であるとともに島嶼部の人々に親しまれていると感じることができた

- 八丈富士の登山ではガイドの方による八丈島の植生や動物の特徴などの生物的な側面や、神社に宿っている神様など文化的な側面の解説を聞き、八丈島に関する知識をとても深める事ができた。また、お鉢巡りでは、強い風の影響を受けつつも、八丈富士の岩石の特徴を学ぶ事ができて面白かった。

- 人間魚雷「回天」は一度着水すると中の人はもう二度と外に出れない仕組みになっているため、成功しようが失敗しようが操縦士は死ぬ運命にあるというのが衝撃的だった。

- 班活動が最も印象に残っていて、理由は自分たちの班で計画を立ててそれを行うのが時間はかかったけど楽しかったから。温泉も入れてよかった。

- 回天跡が最も印象に残っている。実際に人間魚雷が置いてあって爆発された跡を見ることで、昔にどんな事があったのか自分の目で見て知る事が出来たから。現地の方は詳しく知っているからこそ、もう二度とこんなことは起きてはいけないという思いが強く、それを跡を見ながら聞くことで戦争について改めて考えさせられたから。

- 人間魚雷「回天」はとても印象にのこっている。本州から離れた島でも戦争の爪痕が残っていることに驚いた上、第二次世界大戦下の戦術が恐ろしいものであることを口伝で知ることが出来て良かった。また、その後に自分が回天に関して偶然にも学ぶ機会があったから。

- 電動自転車で起伏のある道を往復20キロ行くという自分の中では珍しい体験をしたことが最も大きい。また、インタビューに快く応じてくれた地元の皆さんも強く印象に残っている。途中の大阪トンネル前から見る八丈小島と海はとても絶景だった。

- 人間魚雷回天の跡地などの八丈島としてはあまり表に出していない戦争の痕跡を見ることができたことが最も印象に残っています。実際に回天があったことがわかる洞窟の中のことや、八丈島の各地にあった防空壕やトンネルなど、戦争の影響が今も見ることができてとても衝撃的でした。小規模でもいいから、八丈島とてしても戦争の悲惨さを伝える取り組みをしてほしいと思いました。

- 八丈島は空気が綺麗で星空が綺麗に見えた。天の川を肉眼で見れたことはとても嬉しかった。東京都三鷹市で見る星空とは星の数が別格で、とても印象に残っている。

- 八丈富士登山で山頂に行くにつれて風が強くなり、視界が白く空気中の水分が多くなっていった。道中「ハチジョウ」と名のつく植物をたくさん見た。山岳ガイドの方の説明もあり、登山をしながら八丈島の植生について知ることができた。

- どれも島の歴史が感じられる印象深いものだったが、南原千畳敷が特に記憶に残った。噴火で実際に流れた溶岩の形がそのまましわとなって残っているのが面白かった。また、アア溶岩とパホイホイ溶岩の違いがこの目で実際に感じられたのも興味深かった。

- 八丈富士の登山で標高によって植生が変化しているのが面白いと思った。八丈島の固有種が何種類か見られてよかった。また、気温や湿度の違いも自分の身をもって感じることができて面白かった。

- 回天の跡がある洞窟は八丈島内で唯一の戦争に関する跡地であり、一切観光などを目的とした広告が島内には開示なく、現地住民もめったに行かないということもあり、回天跡が最も印象に残っている。人間魚雷であった回天は人が乗り、敵機に向かって特攻するものであり、一回閉じたら二度と出れない、必ず死ぬという恐ろしい現実に心を打たれた。貴重な飛行機と人材を大量に失う兵器があったということをみんな知るべきだと思った。

- 八丈富士に登って、自然の大きさやすごさを体で感じました。山の上からは、島のまわりの海や山がぐるっと見えて、とてもきれいでした。とくに山頂からの景色は広くて、八丈島がどんな形をしているのかもよく分かり、気持ちがスッキリしました。

- 八丈富士の登山がとても印象に残っています。お鉢めぐりの時は特に風が強く、何度も体勢を崩したのを覚えている。またそのような過酷な環境でもカミキリムシやアブなどが見られ、この場所で生きていけるのか不思議に思った。

- 回天跡の見学が最も印象に残っている。林先生から当時の戦争のことについて、インターネットや書籍などで調べても載っていないようなことをたくさん教えて頂けたから。

- 八丈富士の登山のお鉢巡りで火口の中の溶岩ドームを間近に見ることができたり、玄武岩やスコリアや珍しい植物を見ることができたりしたのが新鮮だった。また風の強さや山の涼しさ、山の高さなどを身をもって体験できたから。

- 八丈富士の登山では、風が強いのに加えて周りが崖なので少しこわかったですが、楽しかったです。ガイドさんのおかげで穴に落ちることもなく、色んな植物も教えて貰えてとても貴重な体験でした。

- 浅間神社に参拝したことが印象に残ってます。静岡県・山梨県の富士山山頂のようにひらけた場所だと思っていたので、深い森の中を進んでいった先にある浅間神社はとても神秘的で印象に残っています。鳥の鳴く声を聞いたり八丈島の固有種を探したりしたのは都会ではできないとても貴重な体験でした。

- 自分一人なら絶対に行こうとは思わない場所だったので、行くことができて良かった。山を登っている途中で、八丈の名前がつく植物をガイドの方に教えていただいて実際に見てみて、本土とはかなり植生が異なるのが驚きだった。お鉢巡りの最中に突風が吹いたり、山道に穴があったりとヒヤリとする場面が多々あったが、それはそれで興味深い体験となった。

- 南原千畳敷では、きれいな扇形になった縄状溶岩を見ることができ、溶岩が流れてきた方向が分かっておもしろかった。また、柱状節理がたくさんあり、冷え固まったときの様子を想像することができた。