ニュース

2025/07/30 お知らせ

【理数】初の八丈島巡検!!

2025年7月27日(日)~30日(水)、八丈島巡検を実施しました。

この巡検は、東京都の島しょ地域である八丈島で、現地調査を通じて探究活動を行うことで、三鷹中等教育学校の教育の柱である探究学習のリーダーを育成する目的で実施しました。

ひょっこりひょうたん島のモデルともいわれる八丈島は、約10万年前に誕生した東山火山(三原山)と、約1万年前に誕生した西山火山(八丈富士)の2つの対照的な火山をもつ伊豆諸島で2番目に大きい島です。

昨年度は台風により実施できなかったため、今年は多くの参加希望者がおり、3~6年生の有志26名で八丈島へ向かいました。

【0日目】27日(日)

21時に竹芝客船ターミナルに集合しました。

22時30分、東海汽船の客船「橘丸」に乗り込みました。この日は、船内に宿泊しながら10時間半の船旅です。東京湾からレインボーブリッジや台場の夜景を観察し、東京港コンテナターミナルのガントリークレーン、羽田空港に離着陸する飛行機なども見ることができました。

【1日目】28日(月)

橘丸は三宅島と御蔵島を経由し、9時に八丈島底土港に到着しました。

その後、宿舎で休憩をとり、東京都島しょ農林水産総合センター八丈支所に歩いて向かいました。

ここでは、職員の方から、このセンターの役割や八丈島の水産業について教えていただき、漁業や八丈近海の魚介類に関する概要や現状を解説してくださいました。

50年ほど前はトビウオやムロアジの漁獲量の割合が大きかった一方で、近年ではキンメダイやマグロ類の漁獲量の割合が大きくなり、漁獲される魚種も変化していることを学びました。また、黒潮の蛇行が漁業に大きく影響していることや、このセンターでつくられている「海洋ニュース」が漁業者に重宝されていることがわかりました。

見学後、班ごとの探究活動に移りました。路線バスなどを使いながら、八丈町内各所でインタビューや観察、水質調査などの探究活動を行いました。

八丈町役場や東京都八丈支庁、八丈島空港、八丈ビジターセンターをはじめとして、さまざまな施設の方や住民の方、観光客の方などに協力をいただき、現地でしか得られない「声」や「資料」を得ることができました。

班活動の終了後、宿で夕食をいただきました。食卓の隙間がないくらいのたくさんのメニューで生徒たちも大満足でした。

その後、宿の近くで天体望遠鏡や一眼レフカメラを使いながら天体観測をしました。

夏の大三角をはじめとしたさまざまな星や、天の川、流星なども見られ、東京の都会では見られない満天の星空を楽しみました。

【2日目】29日(火)

2日目は、午前中に八丈富士登山(西山)の登山、お鉢巡りを行いました。

貸し切りバスで宿から中腹の登山口に向かい、7時30分より登山を開始しました。この日は山岳ガイドの河田さんと一緒に八丈富士を登りました。

八丈富士は八丈島の北側の成層火山で、約1万年前から噴火活動が活発化し、1605年の噴火が最後とされている活火山です。

はじめは、常緑樹の樹木が生い茂っていましたが、次第に灌木の植生に移行していきました。気温が低下するとともに風も強くなりました。

標高の高い部分は、雲におおわれていましたが、時折、島の中央部や三原山の姿を見ることができました。

1時間ほどで登山道の最高地点まで上った後、時計回りにお鉢廻りを行いました。右側に火口、左側には麓へ続く斜面を見ながら、細い道を注意しながら歩きました。

山の斜面を風が吹きつけ、霧の中を歩く場所もありましたが、八丈島の固有種など、珍しい植物を観察しながら、854mの伊豆諸島最高峰を経由して、1時間ほどのお鉢廻りを終えました。

最後に、火口内部にある浅間神社に行きました。火口内は、風が弱く、山の斜面とは異なる植生が見られました。火口内は環境省の最上級の保護規定である特別保護区域に指定されており、ジブリ映画に出てくるような神秘的な低木林が形成されています。以前も理数企画で訪れた伊豆大島の三原山は、30~40年周期で噴火活動を繰り返しており、植生が見られない場所や、パイオニアプラントがようやく定着した場所などを観察できましたが、八丈富士は最後の噴火から400年経っており、火口内も植生が豊かに広がっていることが特徴的でした。

その後、下山し、見晴らしの良い八丈富士ふれあい牧場に立ち寄りました。ふれあい牧場では放牧されている牛をみることができます。(ジャージー牛ではないらしい…)

集合写真を撮ってから、貸し切りバスに乗り、八丈高校へ向かいました。

八丈高校では、校長先生や副校長先生からお話をいただきました。

また、大竜ファームで購入した地元のシイタケを使ったお弁当をいただきました。

ガイドの八丈町教育委員会の林先生とも合流し、午後の島内の見学に出発しました。

まず、南原千畳敷海岸に向かいました。

ここは、溶岩が海岸線に向かって平坦に流れ、観察をすることができます。

パホイホイ溶岩とアア溶岩の違いを見ることができ、玄武岩の縄状溶岩や柱状節理を観察することもできました。また、水蒸気爆発で形成されたと考えられる火山豆石も間近に観察しました。

また、海岸では、1969年に集団離島し無人島化した八丈小島を望みながら、八丈小島の歴史を学びました。

続いてバスで大里地域へ移動し、大里の玉石垣を見学しました。

この石垣は近くの海岸に堆積する玉石を使って積み上げられたもので、高いところでは2mを越えています。この地区にはかつて代官が居住し、島の政治的な中心部であったので、小田原北条氏に関連するともいわれています。

大坂トンネルでは、かつてのマグマ水蒸気爆発の火口を橋の上から望みました。橋とトンネルが建設される前には、急な崖を上る必要があり、交通の難所だったようです。

中之郷地区では、裏見ヶ滝を見学しました。滝を裏側から見ることができます。川の水は自然のものに加え、近くのため池から流れているのものだそうで、伊豆諸島で唯一稲作ができる島として、滝の川下で灌漑用水を取り入れていたようです。

続いて、島の東部にある末吉地区に移動し、末吉降下軽石と姶良火山灰が観察できる露頭を見学しました。姶良火山灰は、約2万9000年前に噴火した姶良火山(鹿児島県)の火山灰で、東北地方まで飛来していますが、ここでは同時期に八丈島の三原山(東山)が噴火活動していたため、三原山の軽石や火山灰が姶良火山灰を挟み込む形で残り、姶良火山灰がわかりやすく地層として残っています。

登龍峠を経由し、底土港に戻ってきました。

底土港では、人間魚雷「回天」二号壕跡を見学しました。旧日本軍は、人間が入り敵の艦船に必死の突撃をする兵器である人間魚雷「回天」を八丈島に関東地方で唯一配備し、洞窟の中に格納していました。敗戦までここで進発することはなかったということですが、米国艦隊がこの場所で爆破し、その破片が洞窟内に残っています。戦争の悲惨さを物語る遺跡の見学でした。

宿に戻り、夕食をいただきました。

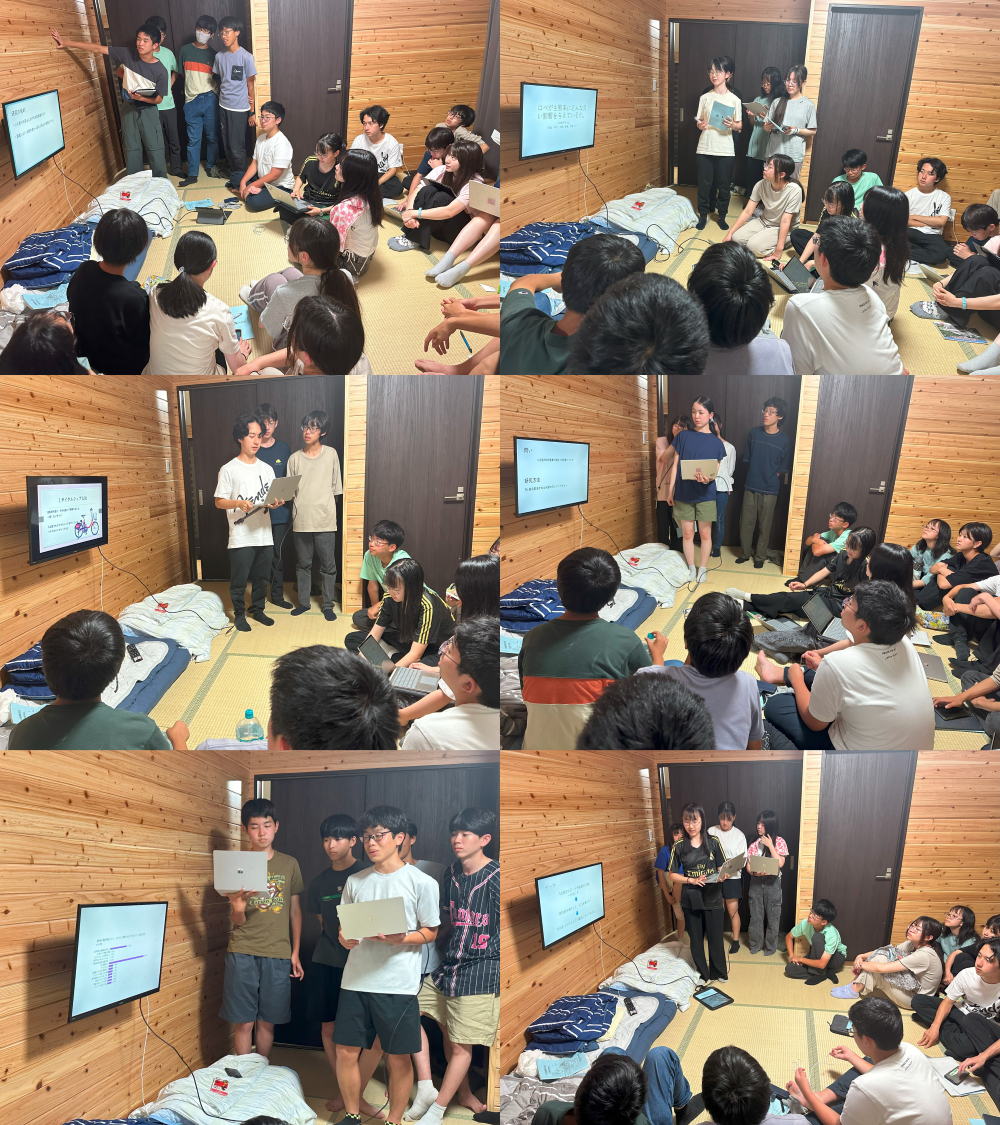

その後、1日目の探究活動の発表会(プチゼミ)を行いました。

それぞれの班が島に来ないとわからないような活動をしており、よくまとめていました。

【3日目】30日(水)

計画では、東海汽船の大型客船で東京へ戻る予定でしたが、台風が接近しており欠航となったため、船での帰京を断念し、航空機で帰ることになりました。

前日の段階で、八丈高校の先生方や宿の女将さんの助けをいただき、航空機での経路を確保することができました。

お世話になった宿の方にご挨拶し、八丈島空港に向かいました。

手続きを済ませ、荷物を預けて保安検査を通過し、搭乗しました。

9時頃に搭乗し、八丈島空港を離陸しました。1時間弱のフライトで、羽田空港に着陸しました。

全体で集まり、諸連絡をしたのち、解散しました。

本校では初めての八丈島巡検で、現地での探究活動を交えたフィールドワークを実施しました。

現地ガイドや民宿の方々、八丈高校の先生方に助けられながら、何とか3日間の行程を乗り切ることができました。

八丈島の大自然や島民の方々の温かさを体感し、充実したフィールドワークになりました。

その他にも、インタビューに応じてくださった八役場や八丈支庁の方々、本校に関わってくださった島民の皆様に感謝申し上げます。

今後は、現地で学んだことをもとに探究活動を深め、外部発表へつなげていく予定です。

<生徒の感想> ※後日、更新予定です。