ニュース

2025/02/26 イベント

横浜巡検(フィールドワーク)を実施しました!!

2025年2月11日(火・建国記念の日),横浜巡検(フィールドワーク)を実施しました。

4・5年生の有志17名が参加しました。引率は本校教員3名が行い,案内は,本校の地理担当教員と,横浜で都市計画などに関する研究を行うシンクタンクの研究員の方にもお越しいただき実施しました。

当日は,朝,横浜駅に集合しました。西口の再開発の様子を見ながら,旧東海道神奈川宿を見学しました。江戸時代の資料より神奈川宿は海岸線にあり,現在の横浜駅は海の中であることがわかりました。

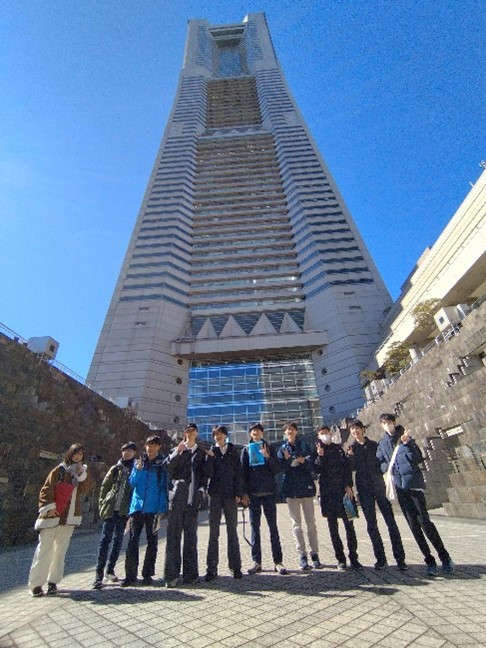

横浜駅西口に進み,みなとみらい21地区を見学しました。ここは,高度経済成長期以降,東京に集中するオフィス機能などを,東京大都市圏の他の地区に機能を分散させる目的で計画された「新都心」です。かつては,港町横浜を支える工業地帯であったこの地が,どのようにオフィス街に変遷したのかを学びました。日本有数の高さを誇る「ランドマークタワー」はかつてのドックの跡地であることを確認しました。また,バブル崩壊以降,オフィス需要が低迷し,計画の変更を余儀なくされたことや,それに起因する地域の課題なども探りました。

さらに,近年商業施設として開業した「ハンマーヘッド」やかつての保税倉庫である「赤レンガ倉庫」,横浜が開港場として栄えた時代の港である「象の鼻パーク」に立ち寄り,港町の物流基地としての役割が横浜都心から離れた土地に映るとともに,都心に近い地区は観光地として再開発されている現状を見学しました。また,日米和親条約が結ばれた場所である横浜開港資料館に立ち寄るとともに,この付近が砂州であり,開港以前は,農業や漁業を生業とする横浜村という集落があったことを,古地図や現在も残る若干の高低差から学びました。

国際的な観光地にもなっているみなとみらい地区や日本大通りを抜け,横浜の都心の一つである関内地区を見学したあとは,横浜を代表する商店街である伊勢佐木モールに向かいました。観光地としての色は薄れ,外来者も地元の住民も利用する商店街としての特徴を観察しました。また,少し路地に入ると雑居ビルや外国出身者による店舗などが広がり,都市ならではの多様な一面を垣間見ました。

この地は,かつて台地に挟まれた入り江であり,江戸時代に吉田新田として新たに開発された地区です。大岡川や中村川がかつての名残を表すとともに,江戸時代に水路だった場所が大通り公園として整備されるなど,歴史を知れば見えてくる景観があることに気づかされました。

大岡川のほとりの黄金町地区では,2000年代以降アートのまちとして地域活動が活発に行われ,犯罪率の低下に寄与したことや,横浜橋商店街では,都心周辺にも多様な個人商店が立地する地元向けの商店街があることを学びました。

高齢化率の主題図を見ながら,横浜の都心周辺の地域でも地区によって高齢化率が大きく異なり,地域の歴史や機能・役割が関係している可能性を確認しました。

元町商店街では,高級品を扱う商店があり,地元の人だけでなく観光客も訪れる商店街であることを観察しました。歴史的には,幕末の横浜村の住民が住んでいた地域でもあり,付近には外国人居留地が設定されたことが,この商店街の特徴を形づくったのだということがわかりました。

さらに,山手地区を訪れ,かつての外国人居留地であり,戦前からの洋館建築が公開された施設としてだけではなく,民家としても残っていることを学びました。港の見える丘公園では,観光地としての横浜港と京浜工業地帯の中心としての横浜港を望み,それぞれの役割の違いや横浜という都市の構造を理解しました。

最後は,関東大震災のがれきを使って埋め立てられたという山下公園まで進み,解散しました。

横浜という,東京大都市圏の一部としての役割を持つとともに,神奈川県の県都で港町という一つの大都市としての役割も持つ,特徴的な都市を,実際に一日で歩くことでその構造や地域の歴史をより深く,多角的に見つめるきっかけになったことと思います。