97本目:さぁ、今日から3学期開始です

2025/01/08

今日は大掃除をした後に始業式と2学期終業式でできなかった表彰を行いました。

残念ながら、今回の始業式も前回同様感染防止の観点から放送で行いました。入試を目前に控えた3年生が不安に思うであろうことを想像すると、やむを得ないと判断しました。皆さんの表情を見ながら話したいと考えるタイプの校長ですので、本当に残念です。

今回の「気づきの森」は昨日完成させておいた始業式の式辞を掲載します。それでは、どうぞ。

皆さん、あけましておめでとうございます。校長の中村です。

2学期の終業式同様、今回も全員が一堂に会する場を作ることはかないませんでした。もう最後の機会がなくなってしまったことを考えると残念でなりませんが、学年末考査や大学入試共通テストを控えた3年生の気持ちを想像すると、何を優先するべきかを考えて、学校としては動いていく必要があると判断しました。3年生ふじもりメンバーの皆さん、どうか自身の体調管理には細心の注意を払ってください。また1・2年生ふじもりメンバーの皆さんも、校内での感染拡大防止にぜひ協力をお願いします。そういった理由があって今回も放送での始業式となっていますので、静かに聞いてください。

皆さんは冬休みをどのように過ごしましたか?そして、皆さんにはどんな「気づき」がありましたか。ここでひとつだけ、皆さんに気づいてもらいたいという思いで話をします。

お正月ですので、私がお正月に帰省した鳥取県の実家で食べたお雑煮の話をします。皆さんの中にもお正月にお雑煮を食べた人はいると思います。まずは皆さんそれぞれにとっての「お雑煮」を思い浮かべてみてください。どんなお雑煮ですか。

子供の頃から当たり前のように食べていた私にとってのお雑煮は「小豆を水と砂糖で煮た汁の中に餅が入っているもの」です。この説明を聞いて皆さんはどんなものを想像しましたか。「それって、お汁粉じゃん」「いや、ぜんざいでしょ」と思った人も多いと思います。しかし幼稚園から小学校時代の年末の私の重要な仕事が「小豆の選り分け」でした。新聞紙の上にたくさん出された小豆の中から、傷んでいるものを外す作業です。お正月にお餅が入ってお椀に盛られて出てくる小豆の汁が私にとってのお雑煮でした。このお雑煮があまり一般的でないことに気づくきっかけになったのは小学生の頃の地域のマラソン大会で走り終わった後に「お汁粉」という名前で配られた時です。「えっ、これってお雑煮じゃないの」「なんで、お雑煮って言わないんだろう」とびっくりしましたが、当時の引っ込み思案な私は誰にも聞くことができませんでした。恐る恐る母親に聞いたところ、「これがウチの雑煮なの」と言われて、怒られたような気持になってしまいました。自分で調べてみたいとも思いましたが、当時は調べ方がわかりませんでした。だんだん成長するにつれて、小豆の選り分け作業は部活動が大みそかまであったためにやらなくなり、甘いものではなくがっつり御飯が食べたい食欲旺盛な年齢になって、自分の家のお雑煮に苦手意識すら持ってしまうようになりました。

そんな私が大学生の頃、正月に訪ねた先輩の家で初めて肉と野菜が入ったお雑煮を食べた時にどんなカルチャーショックを受けたか想像してみてください。

今はインターネットを使って手軽に調べることができるような時代ですので、何年か前に調べてみました。私の食べていたお雑煮は山陰と四国のごく一部の地域でお雑煮として食べられていることがわかりました。すぐ隣の島根県に年に一度「神無月(かんなづき)」に神々が集まる出雲大社があり、私の実家の近くには因幡の白兎神話の舞台となった白兎(はくと)海岸があることも、この地域特有のお雑煮文化の背景にあるという説を見つけることができました。

これは何となく想像できていました。ちなみに出雲大社のある地方では「神無月」の時期を「神在月(かみありづき)」と呼びます。ここに出雲大社の地域に住む人たちの地域に対するプライド、あるいは地域を大切にしたい気持ちを感じることができます。

ただ神話の影響それだけだと不十分だということにも気づいています。なぜなら山陰地方については説明がつきますが、四国の一部地域については説明がつかないからです。あるいはたまたま結果が同じなだけであって、別の理由があるのかもしれません。

今回はそれまで当たり前だと思っていたことが何かのきっかけで必ずしもそうでないことに気づき、調べる中でさらに新たな気づきと答えを想像することが大切であるという話をしました。もしかしたら皆さんにとってのお雑煮にも何か保護者の方の出身地等の地域の特徴が関連しているかもしれません。例えば丸餅と角餅のどちらを使うかに地域の特性が出るのはよく聞く話です。もちろんこれは「どちらが正しいか」という話ではありません。今は自分たちで餅つきをする機会はなかなかなく、パックのお餅が流通しているので、角餅がお雑煮に入っていることが多いことは容易に想像できます。私の実家のお雑煮も子供の頃は田舎から年末に送られてくる丸餅を使っていましたが、今はパックの角餅です。

国という広い範囲から地域という身近な範囲まで、様々な背景から様々な文化が受け継がれているということにぜひ気づいて欲しくてこの話をしました。地域について知り、それを否定することなく受け止めて未来につなげていくということの大切さにも気づいてください。自分の住んでいる地域や自分の通っている学校のある八王子について、気づきの視点を意識して見回してみてください。そして気づいてください。それこそが総合的な探究の時間で学んでいる地域探究の意味です。

何かに気づいた後には「どうしてだろう」と想像して、その後に調べるようにしてください。全てが正しい情報とは限りませんが、今の時代はインターネットで調べること自体のハードルは下がっていますからね。できるだけ多くの情報に触れて精度の高い情報にしてできるだけ本質に近づくという人間にしかできない作業をぜひ様々な場面でやってみてください。このやり方は勉強だけではなく、部活動等でもとても有効だと思います。

結局、今回も「気づき」と「想像」の話でした。今年度も総仕上げの時期になってきました。あっという間に今年度が終わります。「気づき」の視点と「想像」の試行錯誤を大切にして、3学期も過ごしてほしいと思っています。

以上で、校長の話を終わります。

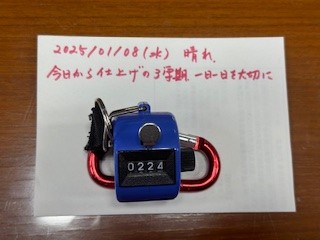

①今朝は富士森上空から西の方角はすっきり晴れていましたが昨日よりさらに寒く感じました。南浅川は相変わらず水が流れていませんでした。この現象の原因も今いろいろと想像しています。新年初日のおはようカウンターは224回でした。

②朝の出勤途中にその日一日のエネルギー源として富士森のすぐ近所にあるパン屋「アジアド」さんによく行きます。4月に着任して以来、頻繁に立ち寄っているので、私が富士森の校長だということも知っていて、よく会話をします。今日が新年最初だったのですが、「吹奏楽部から年賀状が来ました」という話をうかがいました。一瞬きょとんとしてしまいましが、すぐにその理由に気づきました。アジアドさんには5月の吹奏楽部の定期演奏会でお世話になっているからですね。私からもお礼の気持ちを伝えておきました。以前文化祭の時期に同窓会の方々とお話しした時にもアジアドさんの話が出たことを思い出しました。地域の中で応援してくださる方がいらっしゃる学校であり続けたいなぁと心から思いました。朝の通勤の寒さがちょっと緩んだような気がしました。

③今日の校長式辞でお話しした、私の実家のお雑煮がこれです。ブログを御覧の皆さんには何に見えますか。

④始業式に続いて、表彰式を行いました。本来の体育館の始業式であれば、ふじもりメンバー全員の前で表彰してあげられたのにと思うと、こちらもちょっと残念です。今回は各学年から推薦された合計12名の「富士森MVP」とソフトテニス部、女子バレーボール部、空手道部の表彰がありました。表彰式の最後にマイクを使って、校長室のバックパネルの前で記念写真を撮らないかと誘ってみました。すると2人のふじもりメンバーが放課後に校長室を訪ねてきて、お互いにバックパネル前で写真を撮りあっていました。来室してくれたのが、とっても嬉しかったです。校長は「もっと校長室にも来てほしいなぁ」と思っています。

⑤このブログでも何度か予告した1月の直前個別相談会の日程が決まりました。

1月18日(土) 13:00~15:00 で行います。

事前予約は1月6日から始まっています。

リンクを貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。御予約お待ちしています。

https://www.metro.ed.jp/fujimori-h/news/2024/12/newsentry_6_1_1_1.html