92本目:今週は合唱祭準備週間 指揮者って難しいんですね

2024/12/12

富士森では2月13日に「三大行事」の一つ、合唱祭が開催されます。しかも場所は八王子駅前のJ:COMホールとのことです。さすが行事に手を抜かない富士森高校ですね。

生徒主体で準備を進めるために、期末考査後のこの1週間は合唱祭の準備を入れるために40分授業にして、さらに7時間目50分、各クラスで合唱祭練習を入れています。その時間を利用して先日は1年生全員に対して体育館で音楽科の教員による発声の基本練習があったそうです。残念ながらその様子は見ることができませんでした。

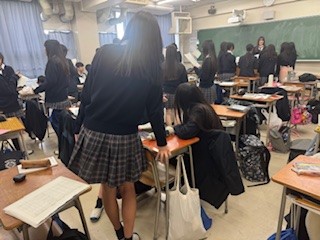

今日は7時間目にあたる時間に校内巡回して、各クラスの練習の様子を見に行きました。HR教室以外にも各クラスに教室が割り振られて、どのクラスもしっかり練習しているようです。下の写真は2年1組の練習風景です。各パートに分かれて、それぞれがしっかり声を出して練習していました。

また4階の多目的ホールには、各クラスの指揮を担当する生徒が集められていて、これまた音楽科の教員による指揮のやり方に関する指導がありました。吹奏楽部で指揮法を学んだ2・3年生の部員をアシスタントにしたとても充実した講習でした。

私もずっと指導の様子を生徒と一緒になって見学しましたが、ここまでしっかり事前指導をした上で、あとを生徒たちに任せる学校は知りません。以前に紹介した音楽選択者の授業「ソロコンサート」といい、ここまで積み上げて来てくださった音楽科の先生には感心と感謝しかありません。今日もとても充実した、貴重な経験ができていることに参加した指揮者ふじもりメンバーも気づいている様子でした。

8ページにもわたるオリジナルテキストを使った講習の内容では、まず心構えから指導が始まります。特に私は「歌っている人が楽しく歌えるかは指揮者次第である」という話に新たな気づきがありました。また基本的な動作についても脱力を意識した反復練習をアシスタントの吹奏楽部員に巡回してもらいながら、丁寧に指導していました。左の写真は指揮の腕の動きの練習です。右の写真は下から上に腕をはね上げる正しい感覚を実感して身に付けるためのエクササイズです。

この一連の講習を見ていて、私には新たな気づきがありました。

それは、自分が納得して真剣に取り組もうとしている時には一切手を抜かず、それ以上の工夫をしようとしているということです。この試行錯誤はこれからの時代を生きていく上で「指示待ち人間」にならないための大切なスキルだと想像しています。

少なくともこの講習に参加したふじもりメンバー達は、指導されたことを身につけるための反復をいとわずに、自然な流れでお互いをチェックして確認していました。つまり指導のポイントを理解して実際にやって実感した上で、さらに相互チェックを自分たちで始めたのです。また、ホール内の至る所で何かを理解した時に出る「ほぉ~」という声(「へぇ~」ではありません)が上がっていることにも気づきました。

今日の講習を見ていて、「文武不岐」の富士森ならではの合唱祭がさらに楽しみになりました。

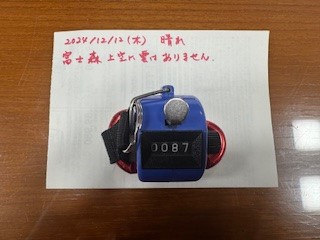

①今日は職員室で朝の打ち合わせが入ったためおはようカウンターは87回でした。富士森上空はまたもやすっきりと晴れていました。

②今日の3・4限の時間に、体育館で全校生徒対象のセーフティ教室が開催されました。今回は東京西法務少年支援センター地域非行防止調整官の竹田収法務技官による講演会でした。「少年鑑別所とは」「薬物について考えよう」「楽しい冬休みの怖い話」の3つのテーマでお話しいただきました。特に「薬物」「闇バイト」というキーワードで冬休みに入る前にお話しいただけたことは、とても有意義だったと思います。ワークシートに記入する形での講演でしたので、ふじもりメンバーたちにも沢山の気づきがあったことだと想像しています。竹田様、約1時間にわたる御講演ありがとうございました。

③明日は出張のため、学校には出勤しませんので、次のブログの更新は早くても16日の月曜日になると思います。充実した週末をお過ごしください。