80本目:つなみのときは「てんでんこ」

2024/11/13

修学旅行初日について、2度目のアップです。一ノ関駅からバスに乗った3・4組は一路陸前高田市にある東日本大震災津波伝承館いわてTSUNAMIメモリアルへと向かいます。「てんでんこ」この耳慣れない言葉はその車中でガイドさんが説明してくれた話の中に出てきた言葉です。

長い歴史の中で幾度も津波に遭遇してきた岩手県三陸地方に伝わる教訓だそうです。どういう意味か想像できますか。

もともとの意味は「それぞれに」「各自で」という意味だそうです。そこから派生して「津波が来たらなにはともあれ各自がしっかり逃げなさい。その際には決して戻ってはいけないよ。」という意味だそうです。

それぞれが各自でしっかり避難するためには日頃の備えが必要です。また普段から地域でコミュニケーションを取り、高齢者をはじめとした自力での避難が困難な方をどう避難させるかについて、予め想像しておくことも大切だと思います。このような活動はなにも三陸地域だけに限ったことではありません。今後東京に直下型地震が起こる可能性について語られている昨今ですので、八王子エリアのふじもりにとっても他人事とは言えないと思います。ふじもりメンバーに日頃から備える意識を高めてもらうにはどうしたらいいのだろうかとあれこれ考えていました。

そのようなことを想像しながら第一の目的地に到着しました。こちらでは実際の津波の様子の映像を交えてガイドさんの話を聞きました。みんな真剣に聞いている様子でした。ガイドさんはしきりに「来てくれてありがとう」「気づいてくれてありがとう」「忘れないでくれてありがとう」と感謝の言葉を口にしていました。そうですね我々見学者は実際にあったことから想像して、大切なことに気づいて次の世代に伝えていく必要があるんだなということに気づきました。こちらでも展示の中に「てんでんこ」という言葉が出てきました。伝承館の最後のコーナーにはタッチペンで記入するコメントブースがありましたが、何人かのふじもりメンバーが記入していましたね。きっと何か心に残ることがあったんだろうと想像しています。

伝承館を出た後、引き続きそのまま徒歩で海の方向へと向かい、海沿いに歩みを進めて「陸前髙田ユースホステル」と「奇跡の一本松」の二つの震災遺構まで歩きました。伝承館で学んだ後に実際の震災遺構を目の当たりすると、津波がどれだけ恐ろしい力を持っているかに気づくことができたと思います。

続いて、第二の目的地として南三陸町震災復興祈念公園・さんさん商店街へと向かいます。こちらには最後まで町民に避難を呼びかけながら殉職された職員の実話で有名な南三陸町防災対策庁舎がありのままの形で保存されています。バス移動の間にどんどん日が暮れていきましたが、しっかりと目に焼き付けました。

日が暮れ始めるとあっという間に周囲も暗くなり気温も下がってきます。さすがに東北です。再びバスに乗り込んで、5分ほどで今日の宿泊先であるホテル観洋さんに到着しました。昨日学校から送った荷物を受け取って各自一旦部屋に入った後は、ほどなくして夕食の時間です。349人の生徒という大所帯が一堂に会すと、なかなか圧巻でした。

食事が終わった後に、今日最後の震災学習としてこちらのホテルの副支配人の阿部裕樹氏による震災講話を聴きました。阿部氏は現在震災当時の様子やそこからの復興の様子、また今だからこそ伝えたいことをお話しする語り部としての活動もされている方です。講話の前に話した時に、私が吹奏楽部の閖上訪問の話をすると、とても喜んでくださって、講話の最初にその話に触れて、感謝を述べられていました。

被災した当時多くの人に助けられたこと、復興を支援してもらったことだけでなく、自分が大切だと感じていることに耳を傾けてもらっていること、様々なことに対して感謝を言葉にする。これは伝承館のガイドさんも同じだったことに気づきました。

明日もそれぞれのクラスが別々の形で震災学習で学んでから盛岡駅で合流して、新幹線で一気に函館に向かいます。

明日もきっと充実した一日になると思います。それではおやすみなさい。

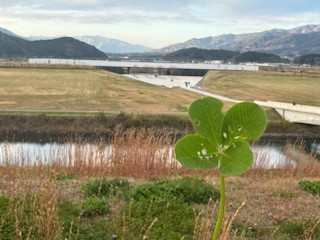

①伝承館を出て海沿いの道を「奇跡の一本松」に向かって歩いている途中で、ふと足元に目を落としたところ、引き寄せられるようにこれに気づきました。何か縁を感じるので、本に挟んで持って帰ろうと思います。

②初日の日没と夕焼けに染まる空の様子です。きれいだなぁと感じました。