夏季合宿を実施しました②

2025/09/03

夏季合宿を実施しました②

【2日目】8月22日(金)

天文班は夜に星を見る部活だけれど、昼間は何をしているのか疑問に思われる方もいるでしょう。

普段の学校生活では黒点観測や、機材の扱い方練習を行っています。

合宿では周囲に明かりの少ない、自然豊かな地域を訪れていますので、部員の親睦を図るべく自然体験学習をしました。

今年は体験学習施設の「あぶくまエヌエスネット」にお世話になり、地元野菜のピザを作りました。

生地から作ったピザは格別で、生徒は口々に美味しいと言っていました。

ピザ作りの前後には、アスレチックで体を動かす、薪割り体験でひたすら斧をふるう、飼われているヤギと触れ合うなど思い思いに過ごしました。

(写真:自然体験学習の様子)

体験学習から戻り、1日目と同様にミーティングを行いました。

昨日の反省を踏まえて、機材運搬や組立の役割分担を見直し、それぞれの望遠鏡チームで時間を測って組み立てる練習をしました。

このおかげで、天文台の麓に着いてから15分程度で観測を開始することができました。

この日は宿舎に帰って入浴後、駐車場をお借りして引き続き観測を行いました。

全体的に薄雲が広がっていましたが天頂付近から次第に晴れてゆき、複数の流星も目視で観測できました。

2日目に観測した主な天体です。

・M31(アンドロメダ銀河)

1日目にご紹介した銀河です。

夜間の駐車場での観測時に、生徒が自分で持ってきたカメラで撮影にトライし、見事に写真に記録することができました。写真の通り楕円形の銀河に黒い筋(暗黒帯)もしっかり入っています!

周辺の別の銀河も多く写すことができました。

また、同じアンドロメダを短時間露光で撮影した写真を何枚も重ねることで、銀河が赤っぽい色を呈している写真も撮れました。

(写真:アンドロメダ銀河、福島県東白川郡棚倉町にて生徒撮影)

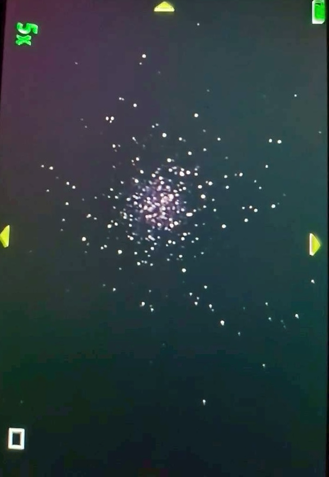

・M13(球状星団)

こちらも前日に引き続き観測しました。

昨日見られなかった生徒を中心に、昨日より倍率を上げて見ました。

(写真:M13、鹿角平天文台にて生徒撮影)

・M17オメガ星雲(白鳥星雲)

いて座の端、いて座やたて座の境界にある散光星雲です。ギリシャ文字のオメガ(Ω)に見えるのが名前の由来ですが、ひっくり返してみると水面を泳ぐ白鳥に見えるとのことで、白鳥星雲とも呼ばれます。

裸眼でもうっすらピンク色に見えるので見つけやすく、望遠鏡では低倍率で観測がおすすめとのこと。

日没頃〜1時頃と比較的長い時間挑戦可能なので、天文台にリクエストして入れていただきました。

オメガにも白鳥にも共通の特徴的なくびれた部分が見つかれば、自然に全体像を捉えることができました。

・M27(亜鈴状星雲)

こちらは昨年度も観測した星雲で、はくちょう座アルビレオとこと座の四角形を手がかりに見つけるこぎつね座の惑星状星雲です。

鉄アレイ(ダンベル)のように見えることから亜鈴状星雲と呼ばれます。実際に見ると「銀行の地図記号」や「お煎餅を左右からかじった形」が近いと言われます。

生徒はお煎餅をかじった形と聞いてイメージがしやすかったようで、「これか!」と声を上げていました。

・M11(野鴨星団)

たて座にある散開星団で、低倍率だと星雲が目につきます。倍率を上げていくにつれて明るい星が見え、それを頂点とした二等辺三角形が姿を現します。この三角形が鴨が空を飛ぶ様子に似ているということで、野鴨星団と呼ばれます。

・WWスター

二重星が2つまとまって見える珍しい天体です。

こと座のイプシロン星で、M57のすぐそばにあります。

肉眼や双眼鏡では1つに見えていたものが、望遠鏡で倍率を上げると二重星だと分かる驚きがあります。このように1つの天体に見えるものを(倍率を上げることで)複数に分けることを分解と呼びます。また、どれだけ細かく天体を分解して見られるかを分解能と呼びます。

今回は自分たちの反射望遠鏡、屈折望遠鏡、鹿角平天文台の望遠鏡と色々な機材で確認することができたため、それぞれの機材の特性に応じた見え方の違いを楽しむことができました。

反射望遠鏡は星雲などの等級が低いものをより鮮明に見るのに長けるため、肉眼で見えるような天体だとかなり明るく写ります。下記は生徒が反射望遠鏡を通して撮影した写真です。

屈折望遠鏡は二重星を2つとも視野に収めることができ、観測者の視力が良ければ二重星を分解することができました。視力が弱いと棒状に見えるそうです。

天文台の望遠鏡は分解能が高いため二重星を分解することは可能ですが、分解できる倍率のアイピースだと視野が狭く、二重星を2つとも収めることが難しい状態でした。

(写真:WWスター、福島県東白川郡棚倉町、反射望遠鏡にて生徒撮影)

・土星

今年は土星の輪が消える(ように見える)年です。

輪のない状態は数回あるのですが、その前後も消える寸前にあたりますので、輪というよりは惑星を貫く線のように見えます。

駐車場での観測で、自動導入の反射望遠鏡を用いて観測することができました。写真では分かりづらいですが、土星の模様や衛星も見えています。

(写真:土星、福島県東白川郡棚倉町、反射望遠鏡にて生徒撮影)

・海王星

反射望遠鏡を用いて観測しました。土星と比べてかなり小さく、ピント調節や自動追尾の微調整に苦心しましたが、青っぽい惑星を見ることができました。

合宿3日目の様子は こちら からご覧ください。