夏季合宿を実施しました①

2025/09/03

夏季合宿を実施しました①

科学探究部天文班は夏合宿を実施しました!

日程︰令和7年8月21日(木)〜23日(土)

行先︰鹿角平天文台(福島県白川郡鮫川村)

人数︰中学3年〜高校2年31名

普段は富士高の屋上で観測を行っていますが、都心部の学校であるため肉眼で見えるのは0〜2等星の天体が多く、星雲は電子観望でトライする程度です。

また、関東平野とはいえ近くにマンションやビルが建っており、地平近くの天体は難しいです。

このため、観測条件の良い場所へ合宿に行くことでより多くの天体を観測する技術を磨いたり、富士の屋上のようなコンクリート地面とは異なる環境でも迅速に機材を設営したりできるように合宿を実施しています。

今回訪問したのは福島県の鹿角平(かのつのだいら)天文台で、コロナ禍以降に合宿を再開してからは3回目となります。

天文台が擁する大型望遠鏡はパソコンで制御されており、観測したい天体を自動で導入(望遠鏡を動かして望遠鏡の視野に収めること)でき、ボランティアの方々によって運営されています。

小高い草原の丘に富士の機材を展開しつつ、天文台ではボランティアの方々へ観測したい天体をリクエストして大口径(35cm)、高倍率で星雲などを観察することができます。

【1日目】8月21日(木)

前日準備で点検・梱包した機材を手分けしてバスに積み込み、一路福島を目指します。

宿舎に到着した後は早速ミーティングを行いました。

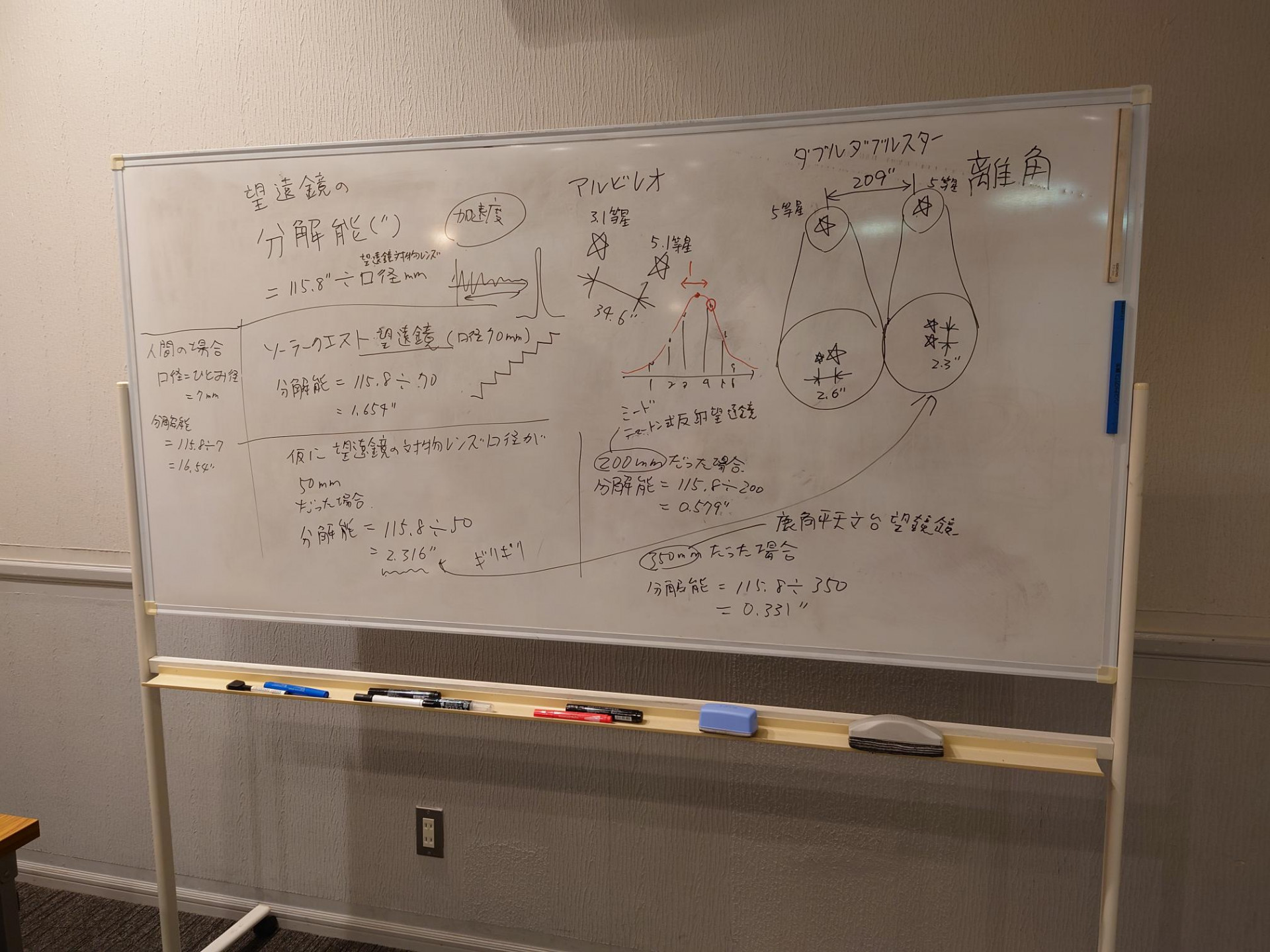

事前に係生徒が調べてきたおすすめ天体を発表し、部活動指導員が補足します。係生徒は、当日の観測時間内の気象条件やおすすめ天体の観測可能な時間帯を元に天文台へリクエストする天体とその順番を臨機応変に協議・決定する大事な役割も担います。

(写真:ミーティングの様子)

夕食後にマイクロバスに機材と共に乗り込むのですが、地面に寝転んで観測するための銀マットや、大きな鏡筒のケースで車内がぎゅうぎゅうになっている様は合宿の風物詩です。

天文台のある丘の麓に到着すると機材を手分けして持って上がり設営しました。

富士での練習と異なり、薄明とはいえ日没後の暗さ、観測場所の広さにより設営に40分ほど時間がかかりました。

初日に観測したものを中心にご紹介します。

・アルビレオ

夏の大三角形のうち、はくちょう座のくちばしにあたる天体がアルビレオです。

肉眼では1つの星に見えますが、望遠鏡で観察すると青とオレンジの二重星であることが分かります。

写真は生徒が撮影したものです。これを見てオレンジが黄色や白に感じる生徒もいたようです。

昨年度の合宿参加者は、今年は導入した上で倍率を上げて撮影するなど、去年より上手くなったと嬉しそうでした。

(写真:アルビレオ、生徒撮影)

・M31(アンドロメダ銀河)

アンドロメダ座にある有名な銀河で、一度は名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。

ペガスス座にある秋の大四角形のうち、左下にある星からカシオペヤ座へチェーンのように明るい星をたどると見つけやすいです。

また、北極星からカシオペヤ座へ繋いだ直線の先くらい、と見立てて探すこともできます。

夜にかけて上ってくる配置ですので、天文台では撤収間際の午後8時30分頃を狙いました。

天文台の方が双眼鏡を三脚に固定する形で導入してくださり、生徒は代わる代わる白いもやのように見える銀河を確かめました。

・M8(干潟星雲)

いて座にあり、視野直径1度ほどと肉眼や双眼鏡でも確認できる散光星雲です。干潟と聞くと潮干狩りができそうな遠浅の海辺を思い浮かべますが、英語ではlagoonラグーン、湖沼や環礁を指します。

南西15°と低い位置にありさらに沈んでいくので、早めに狙うことになりました。

星雲は望遠鏡で見るとガイドブックほど鮮やかな発光はせず、白っぽいもやとして漂っているので初心者には判別が難しい場合があります。この白っぽいもやの濃い部分と薄い部分が形作る濃淡が、ラグーンで海水や淡水が満ち引きする様になぞらえて名付けられました。

・M57(環状星雲)

こと座のベガから少し西にあります。

中心部分が少し暗く、その周りが明るく輪になって見えることからリング星雲、ドーナツ星雲の別名があります。

星雲の中心には白色矮星があります。天文台の方によると、星がその一生を終える際にゆっくりと周り(表面)から剥がれていくように見え、私たちはその過程の一部を見て環状星雲と認識しているとのことでした。原理としては、星が崩壊しながら放出するガスが、紫外線を受けて蛍光灯のように輝きます。

・M13

北半球で見られる最大の球状星団で、ヘルクレス座の胴体の位置にあります。

富士から持ってきた屈折望遠鏡で低倍率で見ると白いもやもやしたものが写っており、位置は合ってるはずだけれど別の星雲を入れたのかと錯覚します。

ここで天文台で倍率を上げて観察するともやの粒一つ一つがくっきりと見え、数十~数百万個の星の集まり=星団であるという確証を得られます。

生徒は代わる代わる天文台に上り、M13の美しさに興奮していました。

上記のような名前のつく天体以外にも、たくさんの流星を捉えたり、ISS(国際宇宙ステーション)の通過を見送ったりしました。

合宿2日目の様子は こちら をご覧ください。