ニュース

11月2日(土)、東京都立大学より杉浦健一教授をお招きし、「色」に関する講義を行なっていただきました。

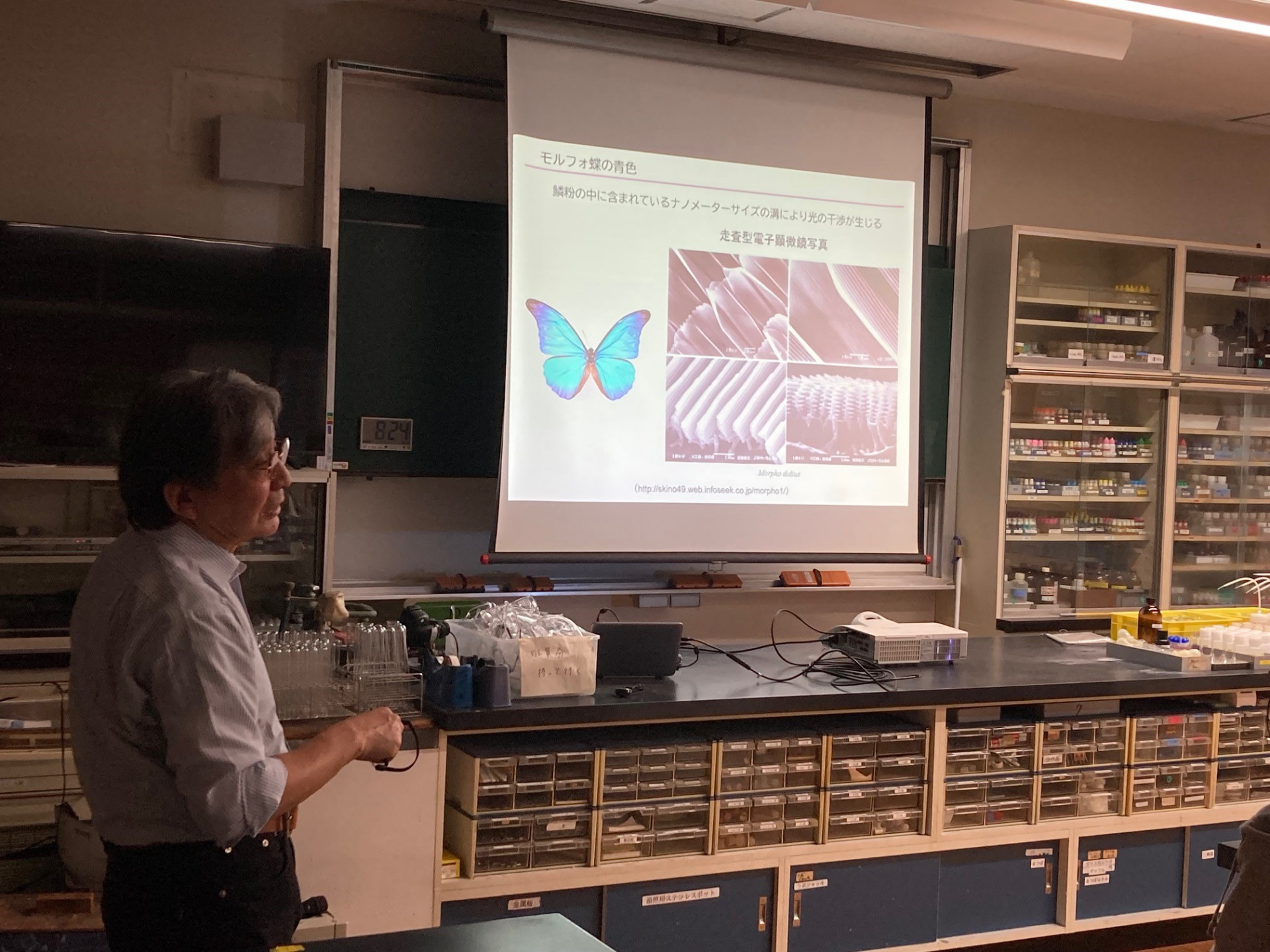

当日は、「補色」や「構造色」などの難しく聞こえる内容を、

身近な例や実験などを交えながらわかりやすくご講義いただきました。

参加していた一年生も十分理解ができたようです。

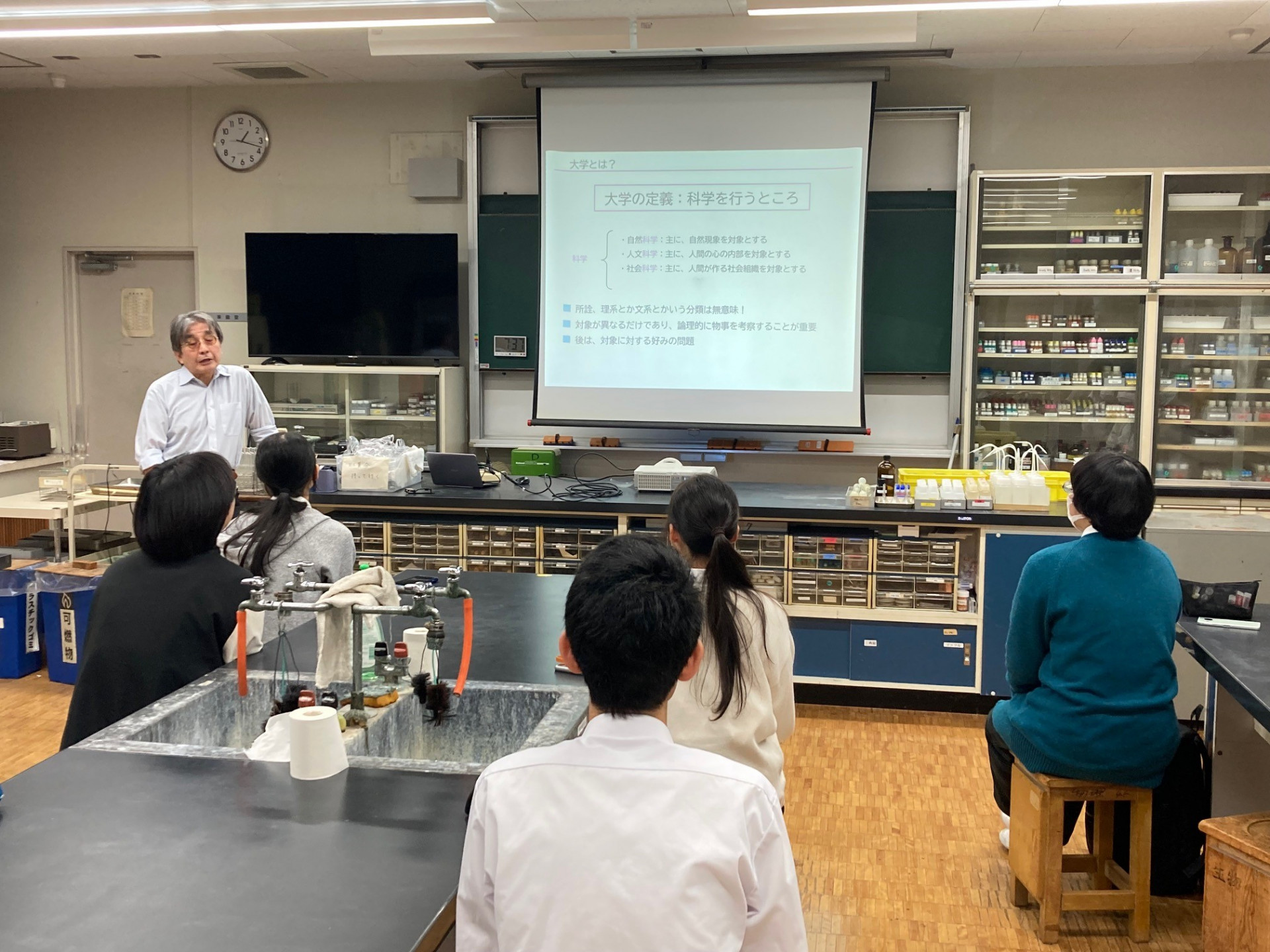

また、色の話に加えて、大学進学に関わる考え方についてもお話いただきました。

「学問を文系・理系で分けて考えない方が良い」

「高校3年間のかけがえのない時間を無駄にしない(スマホやタブレットに時間を費やさない)」

といった言葉に、参加者は真剣に耳を傾けていました。

以下、参加した生徒の声を抜粋します。

- モルフォ蝶が青色のはねをもっていることは知っていたが、そのはね自体が青色であるわけではなくて、 鱗粉の積層構造が青色の波長だけを強く反射することで青色に見えてることを初めて知り、驚きました。モルフォ蝶だけでなく、他の生物にもこのような構造があると知り、もっと調べてみたいと思いました。

- カラスに認識されない黄色をゴミ袋の色にするという話が最も印象に残っている。他の生物がどれくらいの光までを見ることがのか気になった。

- 大学については、説明会では聞けないようなこと話してくれたので、進路について考えるときの参考となると思いました。特に、理系文系で分類はしないほうがいいという考えは、私は今までしてこなかったので、今聞けて良かったです。

- 大学についての話では、自分たちの進路に関わることで、自分の中で新しい考えが生まれた。また、光の話では知っている絵を例にしてくださりわかりやすかった。

- 補色というと、美術でのみ使われる用語であると思っていたのですが、日常生活から医療にまで幅広く利用されており、人間が色をみることが可能であるからこそ、その特性などを研究し、利用していることを学ぶことができました。色という漠然としたテーマでもその特徴などを見抜き、応用していくことで人々はあらゆる文化を豊かにしていっていることがわかりました。

- 人間が見える範囲の色について説明を聞いた時に身近なことがしれてよかった。 海の青色と空の青色の原理が違うということを知った。緑の丸をみた後に赤い丸に見えるという実験をして実際にそのように見えたのが面白かった。

- 大学の説明をしていた時に全体の学問を学ぶことが必要だということを言っていたのが印象に残った。先生が言っていた様に時間を大切にして色々なことに挑戦してみたい。