進路指導・キャリア教育

進路指導

「行ける大学への進学」から「行きたい大学への進学」へ

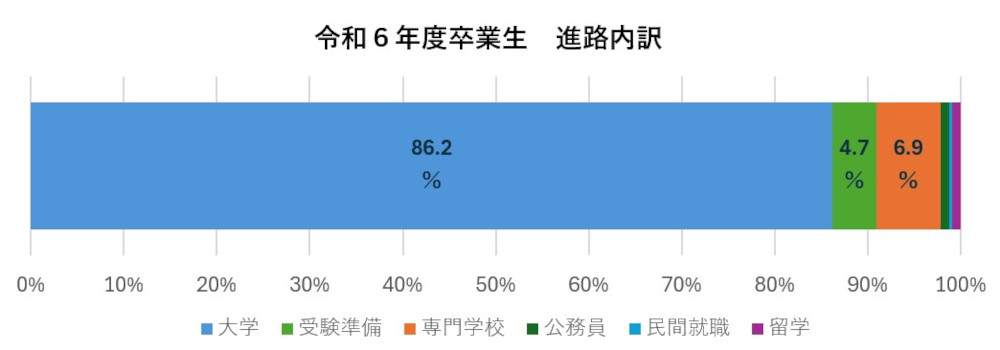

平成30年度から特別進学クラス(特進クラス)を開設し、高い目標の実現に向け、大学一般選抜受験を前提として「行きたい大学」への進学を後押ししてきました。特進クラスを設置してからの5年間で、全校的に生徒の意識に変化があり、現在は、大学進学を希望する生徒が90%を超えています。これらも配慮した上で、本校では3年間を見通した進路指導計画として次の10ステージを設定し、計画的にガイダンス、模擬試験、講習会、講演会、説明会、個人面談、三者面談などを実施しています。

<1学年>将来の夢・希望を考える

ステージ1 高校生活の目標を設定する

ステージ2 自己の興味関心・適性を知る

ステージ3 自己の進路目標を具体的に決定する

<2学年>進路計画を立てる

ステージ4 進路全般について理解を広げ、自己の進路を考える

ステージ5 自己の目標に関する情報を収集する

ステージ6 進路達成に向け、学習プランを作成する

ステージ7 卒業生の進路報告を聞き、3年0学期を有意義に過ごす

<3学年>進路希望を実現する

ステージ8 志望校を定める

ステージ9 応用力を高める

ステージ10 自己実現を達成する

特別進学クラスの設置

特進クラスから学校全体へ

東高校では、基礎学力と学習習慣の定着を推進しています。その中でも特に、大学一般選抜受験を前提として、希望の実現に向けて最後まで努力できる生徒の育成を目的として、特別進学クラス(文系・理系混合)を2年生から1クラス設定しています。選抜は、本人の希望、1年生での成績などをもとに総合的に判断しています。難関大学を志望する場合には1年生からの準備が結果に大きく影響します。ぜひ特進クラスを目指してください。

急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について、令和6年8月8日に中央教育審議会から中間まとめが発表され、大学においても新たな時代に対応した教育内容の改善が求められました。その中では学修時間が一週間で5時間に達していない大学生が49%いることも問題視されています。大学での成績評価の厳格化も進んでおり、大学入学時の基礎学力と学習習慣の定着は生徒の将来にとって大変重要なことです。

特進クラスの生徒たちの熱心な取り組みは他のクラスにも良い影響があり、互いに切磋琢磨する関係ができてきています。

総合的な探究の時間

東高校の探究活動について

大学進学希望者だけでなく、すべての生徒に共通して求めるのは、将来、自分の人生をかけて何を成し遂げたいのかを真剣に考えることです。そのための取り組みとして、本校では、総合的な探究の時間のカリキュラムを令和7年度以降、次のように計画しています。(内容は変更になる場合があります。)

<1学年> ~ 地域探究 ~

学校周辺の「地域」を題材に、課題を発見することを学び、課題を特定し解決する能力と、課題に対して考えたことを他者に伝える力を高めます。ミニ探究とその発表から始め、年度末にはグループ単位で地域探究に関する発表を行います。これらが将来の自己実現について考えるきっかけになると期待しています。

<2学年> ~ SDGs探究 ~

1年生の地域探究の経験を活かし、1学期は修学旅行先の地域について調査し、考察します。4~5名を1つのグループとして、提示された10のテーマから各自が1つのテーマを選択し、調査・考察を行い、グループ内発表を通してグループの中で良いものを文化祭で展示発表します。2学期以降はSDGsに結び付けた探究活動を行います。実際に企業のSDGsへの取り組みに触れ、社会が直面している課題とSDGsへの理解を高め、探究の成果を全体で発表できるよう、個人単位でまとめます。

<3学年> ~ 進路探究 ~

2年生でまとめたものを全体で発表し、他者からの反応を取り入れ、深い学びへと発展させます。これらを自らの進路についての探究活動へとつなぎ、将来の進路実現へ結びつけてほしいと思います。

キャリア教育の推進

総合的な探究の時間での経験と、進路情報などのキャリアガイダンスを組み合わせることが、将来のキャリア形成に役立つと考えています。本校の卒業生のうち約7%が専門学校に進学し、約1%が就職しています。専門学校の進学先は理容・美容、看護・医療などが多く、職業選択が明確な生徒が多いのが特徴です。また、公務員に合格する生徒は、高校入学して早い時期から準備し、採用試験に臨んでいます。大学進学を希望する生徒たちにとっても、大学卒業後のビジョンを考えることは大変重要です。

高校では何度も、自分の将来について考える機会を設定し、そのたびに何を希望するか調査します。もちろん、常に最終決定を求めているわけではありません。ただ、ほとんどの場合、進路は自然に決まるものではありません。多くの生徒たちには真剣に悩む機会が必要だと考えています。自分で考え、選ぶという習慣を養うことは、将来の進路や人生の岐路で真に選択を迫られたときに必ず役に立ちます。