乗船実習

1.乗船前

これから乗船実習に臨む生徒たちが大島丸前岸壁で整列します。

乗船に際して乗船指導教官より諸注意をいたします。

2.乗船式

乗船式では、校長より乗船に向けての心構えや航海や船舶などに関する技術を磨くことへの期待を述べられます。

キャプテンよりこの航海での学びやチームワークの重要性など航海実習生として姿勢について話があります。

さらに、船長より船員紹介などがあります。

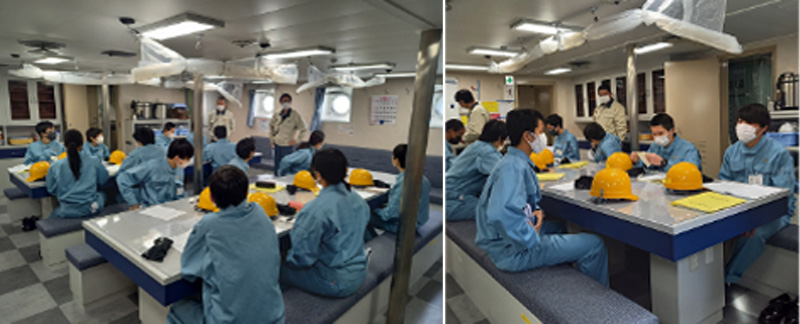

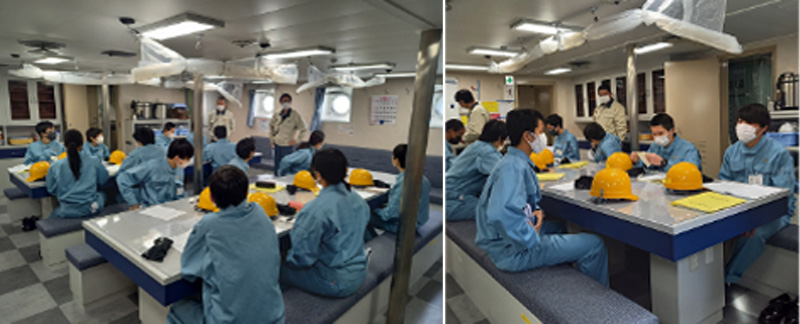

3.一等航海士(チョッサー)講義

一等航海士より操練、ライフジャケット着用方法、合羽、安全靴、ヘルメット装着方法、生徒の出入港配備、船内生活について講義を受けます。

4.操練

操練の実施及び旅客に対する非難要領などの周知(船員法第14条の3-2項)

船長は、防火操練、救命艇操練、救助艇操練、防水操練及び非常操舵操練を実施しなければなりません。

5.出港

出港準備の時、各場所に配置し、作業を体験したり、見学したりします。

6.指導教官講義

指導教官より基本的な船内生活でのルールなどを説明します。

7.旗揚げ下げ

朝は8:00、日没時に国旗、都旗、校旗の揚げ下げを行います。

8.食事

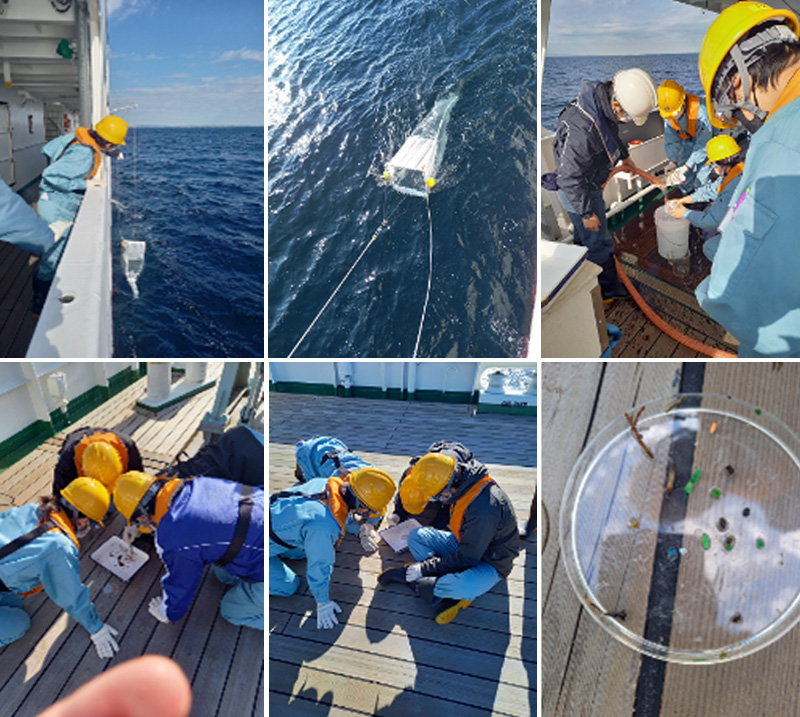

9.海洋調査

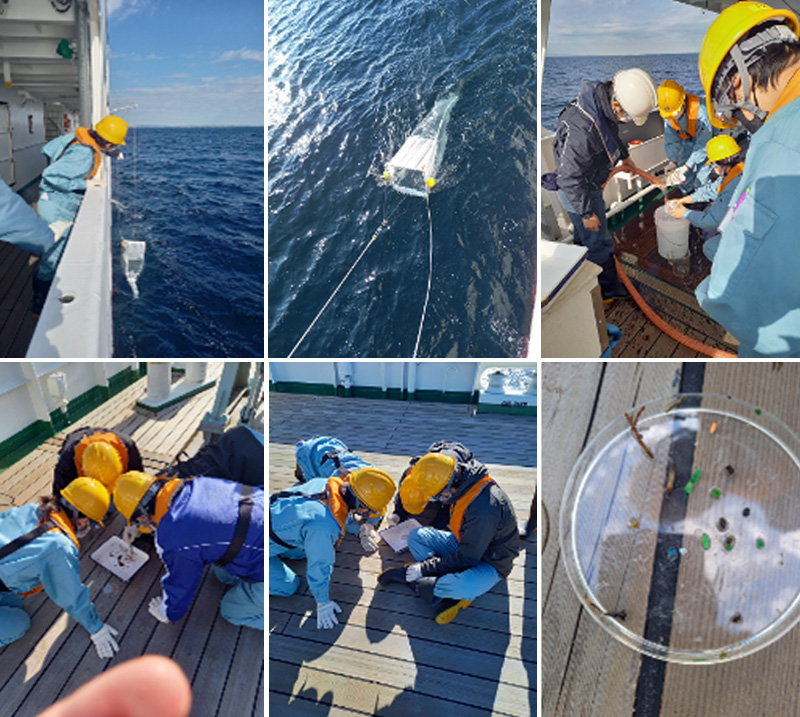

①ニューストンネットによるサイド曳き調査

四角い枠にネットが取り付けられた特殊な漁具を水面に浮かべ、速力2ノットで20分間水平曳きします。

枠内に入ったプランクトンやマイクロプラスティックを観察します。

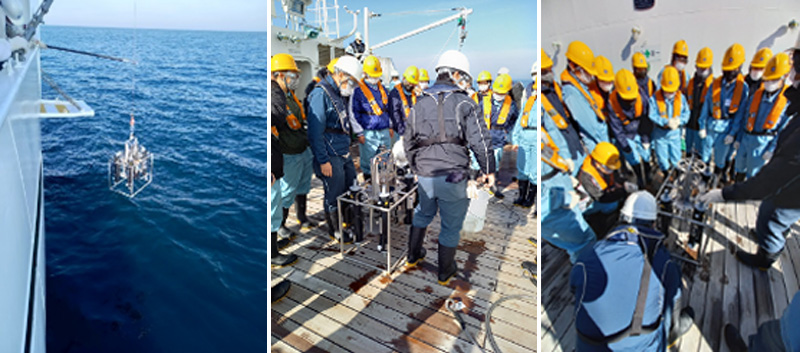

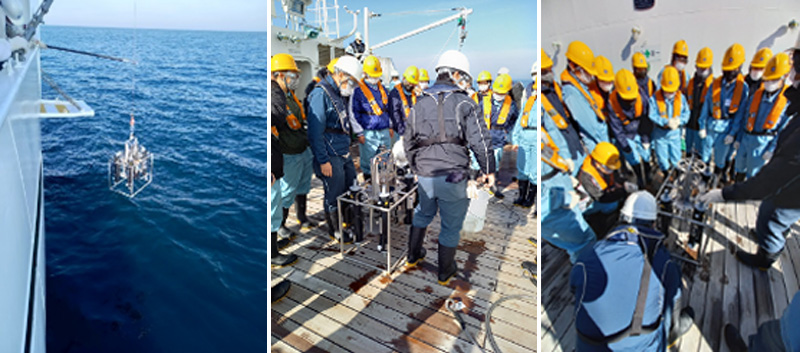

②CTD調査

CTDは海水の塩分、水温、圧力(深度)を計測するセンサーで構成された観測装置です。

ケーブルにつないで海水中に投下し、水温と塩分の深さ方向の分布を観測します。

③海洋ごみ目視調査

目視観測による漂流ごみの量や種類などを調査します。

④水色・透明度板・水温測定調査

⑤底釣り調査

深海生物等を採取して、生息状況を調べます。

10.操舵訓練

船舶を舵取りの操作によってコントロールする訓練を行います。

11.航海長講習会

航海長により船内生活のひとときの取組として「組みひも」製作体験をします。

生徒に大変人気があります。

12.灯質講義

航海長より灯台の灯質についての講義を受けた後に実際にコンパスデッキに上がり実際に確認します。

13.朝の体操

14.デッキ流し

15.下船式

乗船式と同様に、校長、船長からお話をいただき、生徒代表謝辞などがあります。

16.上陸施設見学

17.船内生活

ベットメイク、起床放送、食事の準備・片付けの様子