ニュース

2025/06/04 トピックス

【1年生⑥】2次基礎乗船実習 ~ 船内実習の様子 ~

5日間の乗船実習「基礎航海」も、いよいよ折り返しとなる3日目を迎えました。

昨日の見学上陸は、終日、雨に見舞われましたが、今朝は天候が回復し、雲の間から青空が顔をのぞかせました。

朝の集合は船外で行い、ラジオ体操や軽いジョギングを実施。

船内生活では運動量が少なくなりがちなため、体を動かすこの時間は、体調管理や集中力の維持にもつながる大切な活動です。

出港前の大黒ふ頭では、日本有数の国際物流港ならではの光景が広がっていました。

巨大な自動車運搬船が橋の下をくぐり抜ける光景がふと目に入るなか、生徒たちは体操やジョギングに取り組んでいました。

朝食後、船は再び東京湾を航行。昨日は雨の中での実習でしたが、今日は天候にも恵まれ、視界良好。

双眼鏡を使って、行き交う船の種類や特徴を指導教官の支援を受けて見分ける練習をしました。

昨日の学びを活かして積極的に観察を行っています。

東京湾の最後の航路標識「左右の1番ブイ」を通過すると、船は進路を南に取り、館山沖へと向かいました。

この頃から徐々にうねりの影響を受け、船は上下に揺れ始めました。

慣れない揺れに不安そうな様子もありましたが、多くの生徒は「アトラクションみたい!」と笑顔を見せ、前向きに体験していました。

.png)

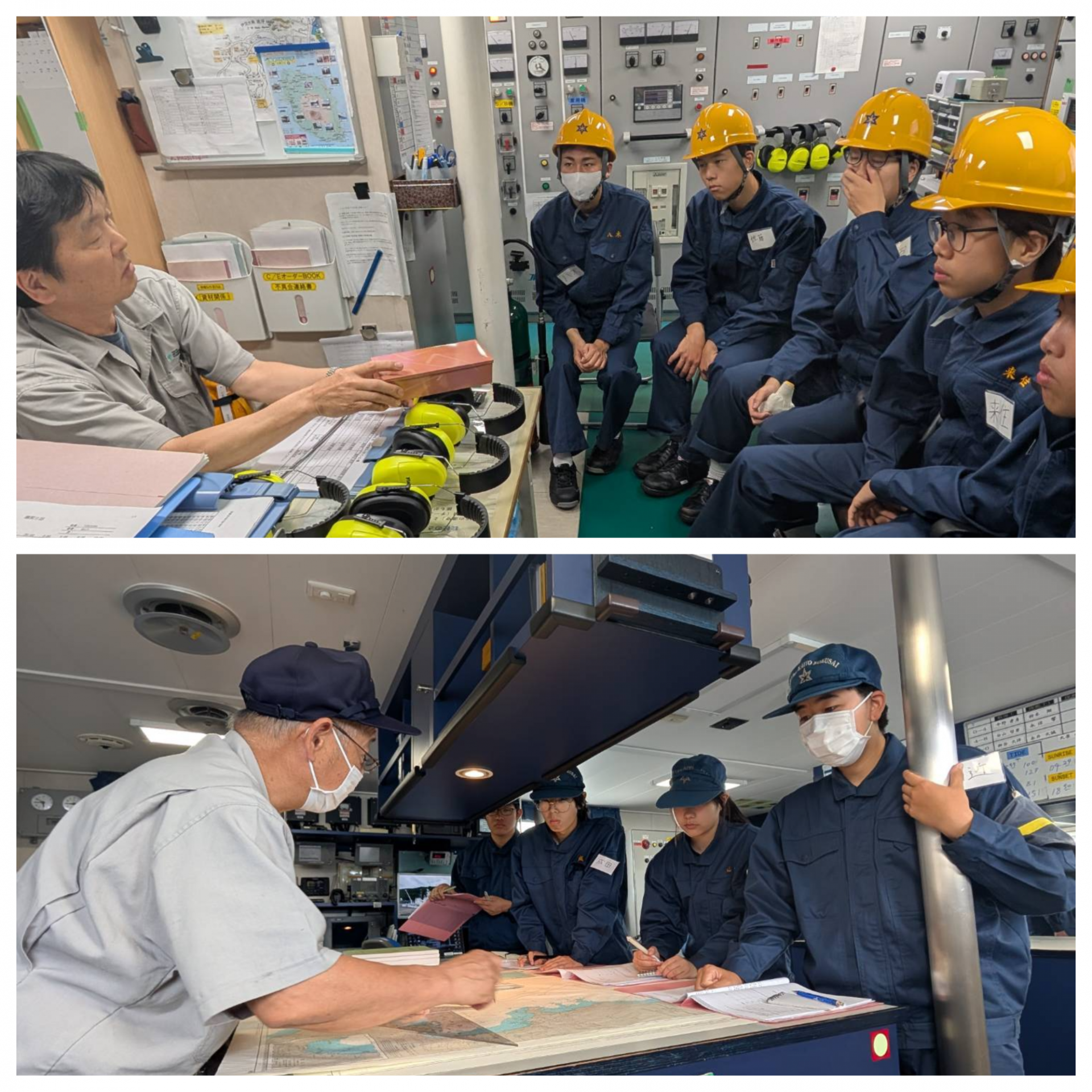

午後は、班ごとに分かれて実習が行われました。

〇 機関室の見学

機関室では、大型エンジンや発電機など船の動力の要となる設備を見学しました。

日常では目にすることのない機械のスケールや、安全な運航を支える複雑なシステムに、多くの生徒が感銘を受けた様子でした。

〇 海図と船の計器を使った基礎学習

生徒たちは初めて海図の見方を学びました。

△定規を用いて、GPSなど航海機器に表示された緯度・経度の位置を海図上で確認する説明を受けました。

海上での「現在地を知る」方法を理解しました。

〇 明日の操舵訓練に向けた準備

船が錨泊している間、ブリッジにて操舵の模擬訓練を実施。

「ポート(左)」「スターボード(右)」「ミジック(舵を中央へ)」などの専門用語が飛び交います。

航海士の指示を復唱しながら舵を操作するシミュレーションを行いました。

緊張感のある訓練の中で、正確な復唱や落ち着いた動作の重要性を学び、生徒たちは明日の本番に向けて自信を深めていました。

指導教官から「明日の操舵は大丈夫か?」という問いかけがありました。

それに対し、生徒たちからは「沈まないようにします!」「ばっちりです!」と、明るく力強い声が返ってきました。

〇 海洋観測の実践

セッキー円盤と呼ばれる白い円盤をロープで海に沈め、水中で見えなくなる深さを測ることで、海の透明度を観測しました。

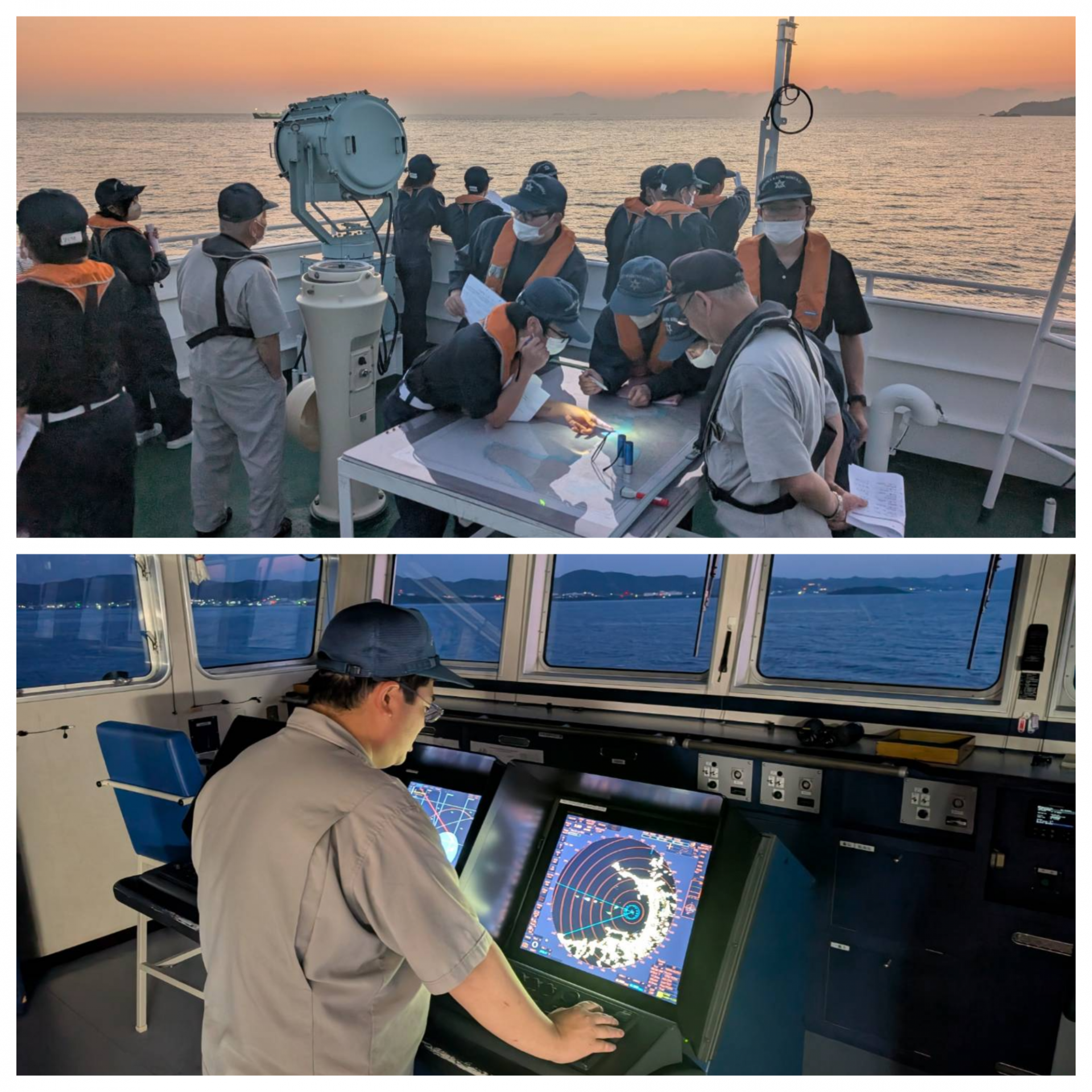

夕食後には、航海長による講義「灯火と灯質」が開かれました。

航行中の船にとって命綱ともいえる灯台の役割や種類、光の色や点滅パターンの違いなどについて学びました。

その後、実際にコンパスデッキに上がり、剱埼灯台、洲埼灯台をはじめ、船上から見える7つの灯台を双眼鏡で確認しました。

実際の湾口(東京湾の最も狭くなる出入口部分)を定義する際の「先端」に位置する灯台を間近に見ることができました。

それぞれの灯台の特徴を比べながら、その位置や用途について理解を深めました。

コンパスデッキを降りた後にブリッジを通過する際に船員の方が一人でレーダーを監視しています。

周囲に船が接近していないか、近くで投錨する船がないかといった安全確認を、交代で休むことなく行うとの説明がありました。

こうした見えないところでの努力と責任によって、生徒たちは安心・安全な環境で実習に臨むことができています。

船員の皆さまの献身的な支えに、自然と感謝の気持ちが芽生える一日となりました。

実習の様子については、大島丸船長からのデイリーレポートで以下の内容を御確認ください。

6月5日(木)16時半 岡田港入港(予定)

6月6日(金)10時15分 下船(予定)