ニュース

2025/06/09 トピックス

【1年生⑦】3次基礎乗船実習 ~ 乗船式 他 ~

今回の3次乗船から、実習を行う生徒がB組からA組へと交代となりました。

集合時は、ほとんどの生徒が時間を守って整列しており、実習に向けた意識の高さがうかがえました。

ただし、数名が「5分前行動」の指示を守れず、時間管理の大切さについて改めて指導が行われました。

点呼の際には、生徒同士で服装を確認し合い、身だしなみを整えてから点呼を受けることが求められます。

船上での生活は、些細な確認や行動が安全と直結します。

指導教官からは「時間を守ること」「細部に注意を払うこと」が命を守る行動につながる説明がありました。

生徒たちは気持ちを引き締めて出発しました。

集合場所から岡田港へ移動し、大島丸への乗船が始まりました。

A組の生徒にとっては初めての乗船であり、不安と期待が入り交じった表情でタラップを上がっていきました。

写真には、ひとりひとりが真剣な面持ちで、足元をしっかりと確認しながら乗船している様子が収められています。

この最初の一歩は、実習への意欲と責任感の表れであり、将来の海洋人としての第一歩でもあります。

乗船後には、空港での保安検査にあたる「船の安全検査」が行われました。

船員による荷物検査では、刃物や危険物がないか法令に基づきチェックされました。

これは、生徒たちが安心・安全に実習を行うために欠かせない工程です。

その後行われた乗船式では、副校長から訓話がありました。

「航海の基礎を学ぶだけでなく、自分の適性や将来の選択を見つめ直す機会にしてほしい」

「協力」と「助け合い」の重要性が強調されました。

式を通じて、生徒たちは実習の意義を再確認しました。

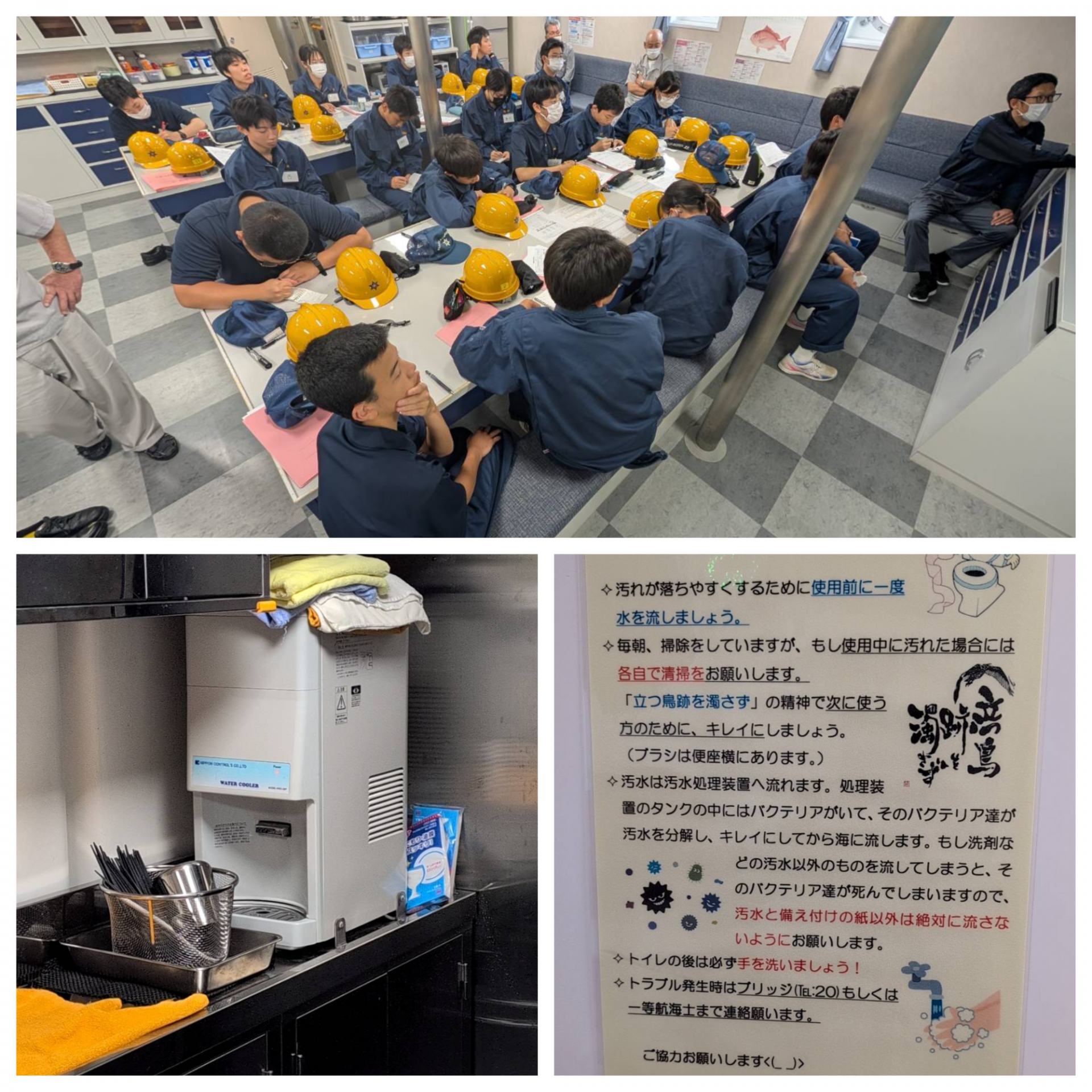

乗船式が無事に終了した後、一等航海士から船内生活に関する重要なオリエンテーションが行われました。

特に強調されたのは「船内では水は貴重」という点で、節水の意識を高めるよう生徒たちに呼びかけがありました。

飲み水については、船内のパントリーに設置された浄水器から給水することができるため、日々の水分補給はこれを利用します。

シャワーを浴びる際は水を出しっぱなしにしない、トイレではバクテリアによる汚水処理を行っているため、異物を流さないなど。

使用量やルールに十分な配慮が求められます。

これらの説明を通じて、生徒たちは「限られた資源を大切にする」という海上生活ならではの心構えを学びました。

続いて、大島丸の船内見学が行われました。

実習・生活の両方を支える船内設備を見て回り、生徒たちはその機能性と工夫に驚いている様子でした。

狭い通路や複雑な構造は、まるで迷路のようですが、そのすべてが安全かつ効率的に設計されています。

航海士の説明に真剣な表情で耳を傾ける生徒たち。学びへの意欲が伝わってきます。

船内ツアーの後は、非常時に備えた操練(避難訓練)が行われました。

生徒たちは、緊張した面持ちで、真剣に取り組んでいました。

操練では、ライフジャケットの正しい着用方法、避難時の服装、避難梯子の使い方などが指導されました。

縄梯子のため、手を保護する軍手の着用が必要です。

さらに、海上での低体温症を防ぐため、避難時は長袖・長ズボンの着用が重要であることも学びました。

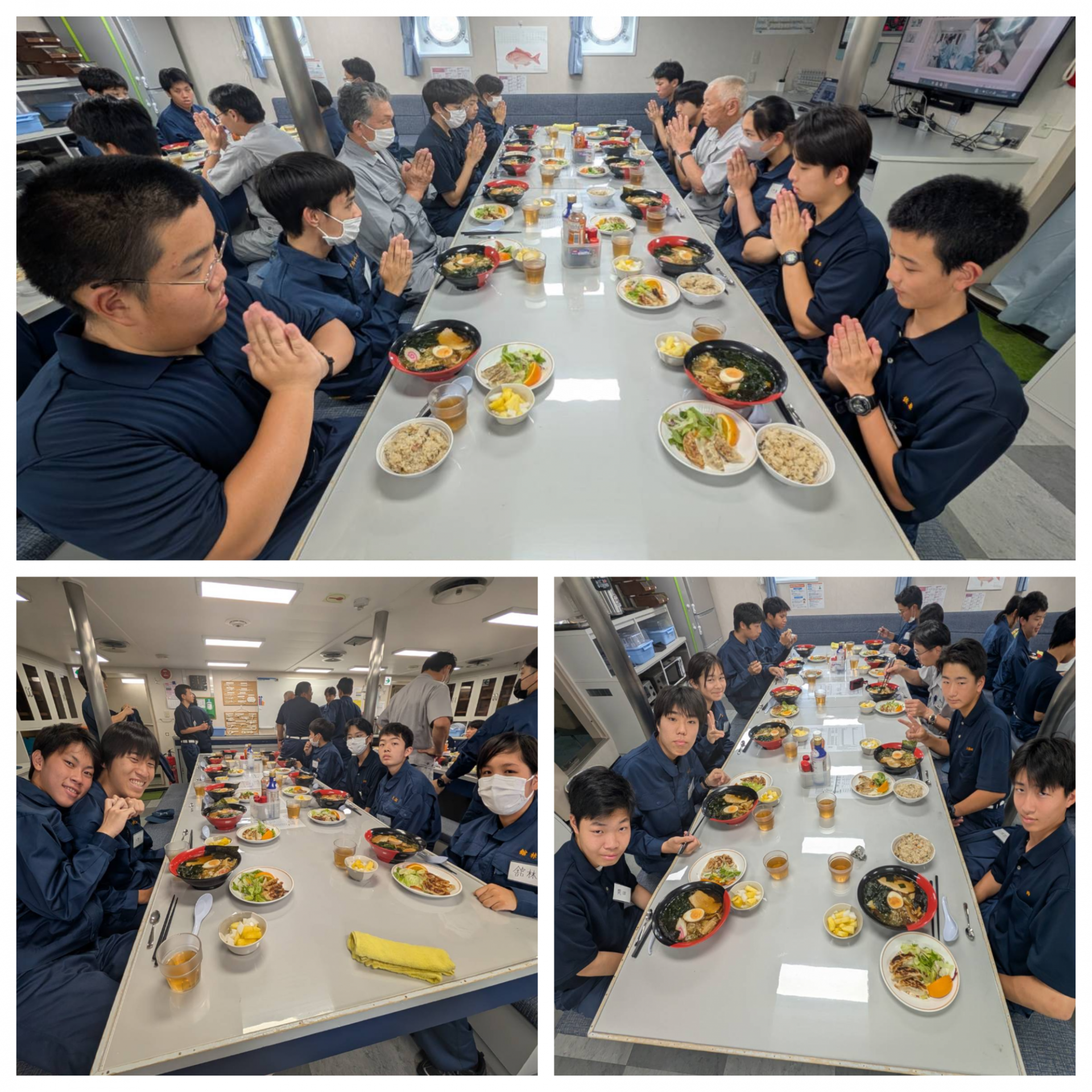

午前中の緊張感のある訓練の後は、待ちに待った昼食の時間です。

船内では、毎日の食事が体力の維持だけでなく、船上生活の楽しみの一つでもあります。

この日の献立は、醤油ラーメン、餃子、サラダ、フルーツ、そしてフルーツポンチ。

生徒たちは、おいしそうな香りに包まれながら、それぞれの席で笑顔を見せていました。

ラーメンが提供されることを知らせる合図として、船内には「チャルメラ」の音楽が流れました。

船ならではのユーモアある演出もありました。

今後も、6月12日(木)までの日々の進捗に関してデイリーレポートが大島丸船長から届く予定です。

6月13日(金)が下船式です。以下の内容を御確認ください。

.png)