ニュース

2025年6月22年(日)、東京都八王子市にある高尾100年の森にて6校合同で生き物調査を行いました。参加生徒は前期・後期科学部のほか、活動に興味のある有志生徒です。このプロジェクトでは佐川急便のCSRの一貫として同社が所有している高尾100年の森を教育活動に活かしていくために、高尾グリーンハイスクールによる「いきもの調査」を年4回、「各校調査」を年3回の実施を予定しています。今回は第1回として、大学講師の先生方3名をお招きしてファシリテータ調査を行いました。

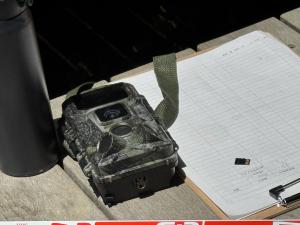

50ヘクタールある高尾100年の森には、沢山の動植物が生息しています。これらの生き物を専門家のサポートのもと、中高生の手で調査研究し「生き物図鑑」を作成します。また、各校でフィールドを活かした探究活動を行い、3月下旬に東京都江東区にある佐川急便東京本社での成果発表を予定しています。本校でも現在センサーカメラを数台設置した探究を3月から進めています。

前半は、6校(都立南多摩、都立八王子東、頴明館、工学院、東京純心女子、聖パウロ学園)を3チームに分け、植生調査(毎木調査・草本調査)を行いました。専用の計測機器の使い方を教わり、20種類以上の植物を観測記録しました。10mを超える高木の高さを実際に数cm単位で計測する場面では、普段行えない手法を体験させてもらい深い学びを得ることができました。

後半は、水生生物調査を行い生態系の豊かさやフィールドに流れる沢の水質評価(平均スコア法)を実施しました。沢の上流・中流・下流で、サワガニやアブラハヤ、タゴガエルやトンボ・カゲロウの幼虫などを協力しながら見つけ種を同定しました。普段見ることが難しい生き物も見つかり大いに盛り上がりました。

7月下旬に次回のファシリテータ調査を予定しています。より良い調査にするため各校で夏休み前にミーティングを実施し準備してまいります。

参加者の感想(一部)

・今までここまで本格的な調査をしたことがなかったので、生態を知るとはどのようなことかを学ぶことができました。

・植物の調査方法について学べてよかった。三角比が計算に活用されていることに驚いた。センサーカメラの写真を見せてもらったときに、思ったより多く動物が映っていて、実際にサルも見れたので、人の手の入るところにも間近に野生の動物が生きていることを感じた。

・上流、中流、下流で、対して大きな川では無いのに見つかる生物が大きく異なるのが興味深いなと思った。表層の石の裏じゃなくて、それをひっくり返した後に出てくる石の下に細かな水生昆虫がたくさんいたので、今後の調査に生かしていきたいと思う。

・小さな水生昆虫を観察する際、目視でいないと断定してしまうとまったくもって取れないことが多い。そのため、取り方や生き物が生息しやすい場所がわかってることが水生生物をとるときに大切だと分かった。

・もっといろいろな場所を散策してみたい。他校の人ともっとかかわりを増やしたい。

・今後は水質を生物ではなくで含まれている物質から判断してみたい。(水質診断キット?) 日当たりや傾斜の角度によって植生はどう変わるのかを区画調査で調べてみたい。