ニュース

本校4年生を対象に、進路学習として「社会課題×学問pitchトーク」を実施しました。生徒たちは「半径5メートルの義憤(自分の身近にある怒り)」から社会課題を言語化し、それを解決し得る学問分野と結びつけ、具体と抽象を行き来しながら90秒で相手の心を動かすプレゼンテーションをしました。

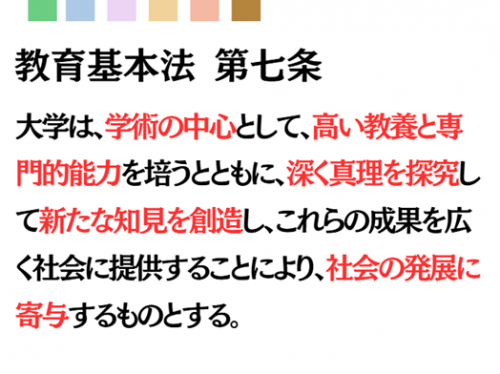

知識を得るだけでなく、社会を変えるために学ぶ―「大学で学ぶ意義とは?」という本質的な気づきを促す取り組みです。

■生徒たちの振り返りから

① 社会課題を考える視点の変化

- 学問とのつながりの実感

- 相手に伝えることへの気づき

- キャリア選択の視点

という4つの側面における生徒の変容が見えてきました。

以下に、生徒の振り返りを紹介します。

- 社会課題を考える視点の変化

- 「この課題のために、ふとした時にその時自分が感じていることがどんな社会課題につながるのか考えるようになった。例えば、バスや電車の中で高齢者が座る場所に困っている様子を見たとき、“これは単なるマナーの問題ではなく、公共交通機関の設計や社会の高齢化が関係しているのではないか”と考えるようになった。身近なことをきっかけに、社会の仕組みや課題に目を向ける視点が持てたことが新しい発見だった。」

- 「自分の周りにある義憤を感じたことはあるはずなのに言語化したことがなかったので、見過ごしてしまうものがあると気づいた。例えば、友達が何気なく口にした“なんでこんな制度なの?”という言葉が、実は社会全体の課題とつながっていると知ったとき、自分がこれまで考えてこなかったことの多さに驚いた。」

- 学問とのつながりの実感

- 「社会課題を考える時に、異なる分野の学問を横断的に結び付けることができると面白いと感じた。例えば、ジェンダーの問題について考えたとき、それは社会学や心理学の領域だけでなく、歴史や文学の視点からも考察できることが分かった。異なる視点からのアプローチを知ることで、一つの問題をより深く理解できるようになった。」

- 「自分の身近な部分にも社会課題はたくさんあって、そこに通じる学問もたくさんあることが分かった。学問を入り口として考えるのではなくて、周りの物事から学問に通じる、という考え方を持つことが大事だと感じた。」

- 相手に伝えることへの気づき

・「人の心が動く瞬間は、自分が思っていたこと、意見が覆されたときじゃないかと思う。そして覆された意見に共感できたときに、感動するのではないだろうかとも思った。今後はその点を踏まえて発表しようと思った。」

・「わたしが今までずっと思っていたことをいざ大衆の前で発言すると意外にも共感してくれる人が多かったり面白いと言って興味を持ってくれる人がいることを初めて知った。自分の考えている社会課題を発信することの大切さを学んだ。」

- キャリア選択の視点

・「社会にアプローチする為の方法が様々あると分かったので、自分の視野が広がった。まだどのように社会に貢献していきたいかがはっきり定まっている訳ではないが、できるだけ切り口を広げていけるよう、大学で様々なことを学びたい。」

・「理系だけ!文系だけ!と視野を狭く生きると人生つまらないなぁと思えたので、今回のワークのようにいろんな学問、視点で物事を考えるようにしたい。」

***

社会に貢献する方法は多様であり、学び続ける姿勢や、学問を通じて社会にどうアプローチするかを考える姿勢が、将来の道を切り開く鍵になると考えます。学問で社会を変える。そんな生徒たちの活躍を今後も応援したいと思います。

進路部