ニュース

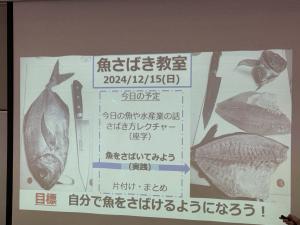

2024年12月15日(日)、海産食品を扱う業者の方と東京海洋大学修士課程の学生の方を講師としてお招きし、校内で魚食文化やその研究について講話いただき、市場から仕入れた魚を使って観察実習を行いました。海産物に関心の高い中等1~4年生が集まりました。

講師の方が小坪漁港から昨日刺網漁で取ってきた魚や大田市場から取り寄せた魚が生物室の教卓に並べられ、見たことのない魚に参加者は大興奮でした。前半の講話では、魚がどうやって食卓に来るのか、東京都に11ある市場が紹介され、そこで働く人の様子を実際に動画で見せていただきました。刺網漁では漁師さんに連れられ海から刺し網を引き揚げる貴重な写真とともに実際その時に漁獲された魚が今自分たちの目の前にいることを実感しました。生徒からの質問にも丁寧に対応いただき、生徒たちは魚食文化の現状と魚の魅力を知ることができました。

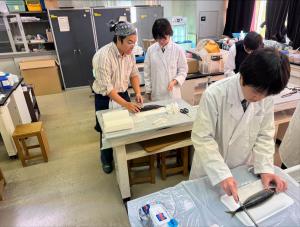

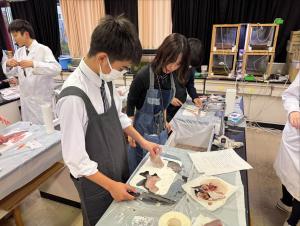

後半は取り寄せたタカノハダイ、メジナ、ムロアジ、ホウボウ、カレイやヒラメなど十数種類を超える魚を観察し、実際に包丁を使って選んだ魚を3枚に下ろす実習を行いました。今回扱った魚種の多くはスーパーなどでは並べられていない未利用魚も多く、その有効活用についても考えさせられました。魚を捌くうえでの注意事項や安全性や衛生面について、東京海洋大学の大学生がそれぞれの実習グループにつき、丁寧に指導していただきました。単に捌くだけでなく、魚ごとの生息海域の違い、漁法の違いについて説明を受けながら、食性や生活様式の違いによるウロコのつき方、口の大きさや形、ヒレの特徴などを学びました。3枚下ろし実習では、ほとんどの生徒が初めてだったため、ウロコ取りや刃の入れ方、骨と身の切り離し方など、苦戦しながらも一生懸命取り組み、なんとか全員無事に実習を完了することができました。余力のあった生徒は2匹目3匹目と形が異なる魚種に挑戦したり、お造りにあう切り方を講師の方に教わりながら楽しく実習していました。

生徒の感想(一部)

・毎朝お店に魚を並べるために夜0時から作業をしていたり、早朝に漁に行ったりと、漁師や市場関係のお仕事はとても大変なのだなと感じました。

・未利用魚が余ってしまうという話を聞いて、私自身がこの問題をはっきりと捉えていなかったように、多くの人がぼんやりとしか知らないのだと思うと、この問題と未利用魚について周知させていく必要があるのだなと思った。

・刺網漁法や豊洲市場などのお話の中で、市場勤めの生活や漁業の朝などについて学べた。特に、未利用魚のことについて、課題であることを知ることができてよかった。自分なりのアプローチを考え中です。

・タカノハダイの鱗は落としにくい、セミホウボウの鱗はとても硬い、といった体験しないと分からないようなことがたくさん学べて面白かった。

・自分はタカノハダイとイボダイを捌いたが、内臓の色や鱗の有無などに違いがあり、似たような見た目の魚でも生態や体の構造は全然違うのだなと感じた。また、どちらの魚もおろす時に食べられる部分を限界まで残すことが難しく、お寿司屋さんの技術に脱帽しました。

・捌くために力が必要で、器具や魚を洗うために冷たい水を使うのでとても労力が必要で大変なことなのだなと感じました。普段何気なく口にしている魚ですが、捌く体験をする事で命を頂いているんだなという実感と感謝がわきました。