ニュース

2024年11月24日(日)、夢の島マリーナで行われた第14回ヨットのテクノロジーに中等生9名を連れて参加しました。この企画は本校が助成支援を受けている三菱みらい教育財団の交流で知り合った筑波大学附属高校の先生からつながったご縁で紹介を受け、校内で募集をし集まった中等1~5年生有志生徒で参加してきました。ヨットの見学のあとは講演会を経て参加者による模型ヨットレースが行われ、参加した21チームのなかでなんと南多摩5年生チームは優勝することができました。

午前中は水素発電船WINZ丸を特別に見学させてもらいました。自然エネルギーを電力に変え発電するシステムはクリーンエネルギーの観点から近年大変注目されています。その実現に向けたプロジェクトとして風を船の推進力に変える水素発電船の考案者から研究概要の説明を受け、その後実際のヨットを見学させてもらいました。貴重な経験に生徒たちは大盛り上がりでした。

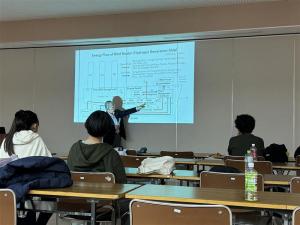

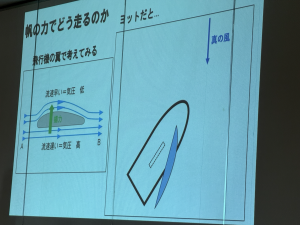

午後は海洋研究開発機構の方に深海調査の最新研究をご紹介いただきました。光を使って岩石やプラスチックの成分を分析をする仕組みを中高生向けに分かりやすく説明いただきました。実際の深海での調査動画は大変貴重で、深海にすむカニやエビなどの動く生き物が映し出されると歓声があがりました。その後はヨットがどのように進むのか、実際にヨット競技を行っている大学院生の方に説明いただき、その後に行われる模型ヨットレースに向けて、揚力をとらえるために必要な知識やヨットのセール・マストについて勉強しました。

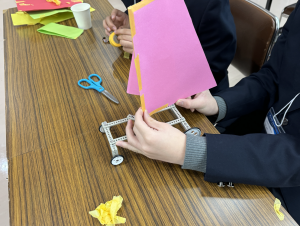

参加者によるヨットレースに向けた模型ヨット(ランドヨット)制作では、試行錯誤を繰り返しながら何度も何度もレース会場に足を運び、並列に設置されている小型扇風機の前で動きを確認し、好タイムが出るよう生徒たちは改良を重ねていました。その試行錯誤の過程がまさに探究であり、理論や計算だけでなく実践を伴った取り組みを経てより良いヨットを生みだそうと各チーム一丸となって臨みました。レース本番では驚きあり笑いありの結果でしたが、そのなかで本校の5年生チームは見事総合優勝を果たし、表彰式ではトロフィーを頂くことができました。

レース後の懇親会では小中高大の学生のほか、大学の先生や企業の方どうしで親睦を深め素敵な時間を共有しました。

生徒の感想(一部)

・船が自動で航路を決め、移動しながら水素を生産・貯蔵して港で回収する、とても夢のあるプロジェクトでワクワクした。開発や設計にあたりたくさんの検証を緻密に行っていることもよく分かった。ヨットの中に入るのは初めてだったので良い経験になった。

・水の電気分解も風力発電の仕組みも知っているものなのに、それを組み合わせて、陸上にも水素を供給するというのは思いつかなくてすごいなと思った。

・分子の分析法には、レーザー光を当て発する光をスペクトルごとに調べる方法があり、それが深海の鉱床の成分を調べたり、海中粒子がマイクロプラスチックかプランクトンかを判別したりするのに使えることを知った。 ヨットについては、飛行機の翼と同じ形状を水平方向に持ち、それが生み出す揚力によって推進力を得ているということを知り、驚いた。適した船の向きや帆の向きも風の向きによって代わり、また2人で連携をとって船を進めるなど、ヨットレースの奥は深いと感じた。

・研究発表を聞き、生物学に最も興味があったのだが、物理学、化学を応用して地球環境のブラックボックスである深海環境を分析することにロマンを感じた。また、ヨットの進む動力が、飛行機の揚力と同じ要領で発生しているのを初めて知って驚いた。

・風を受け止めなければ進まないが多すぎると横転してしまうので、風が来る側に重りをつけたり、全体のバランスを取ったりしないといけなかったのが難しかった。 特に30度の風は、受け取ろうとすると後ろに押されている人も初期ではいて、実際の風に対応するのは知識と経験の積み重ねが大事だと思った。

・帆のつくりを工夫した。他のチームの模擬船で風をしっかり受け止めて速く進んでいて、凄いと思った。また何かの機会にやりたい!

・揚力を考えて帆の向きを決めてもうまくいかないこともあり、理詰めではなく試行錯誤して改良していくことが大事だと学んだ。また、3人で共にヨットの問題点を見つけて共有して直すのは楽しく、改めて協働の重要性を感じた。今回は水平方向の反りしか考えられなかったので、来年は鉛直方向の形状も工夫したい。