ニュース

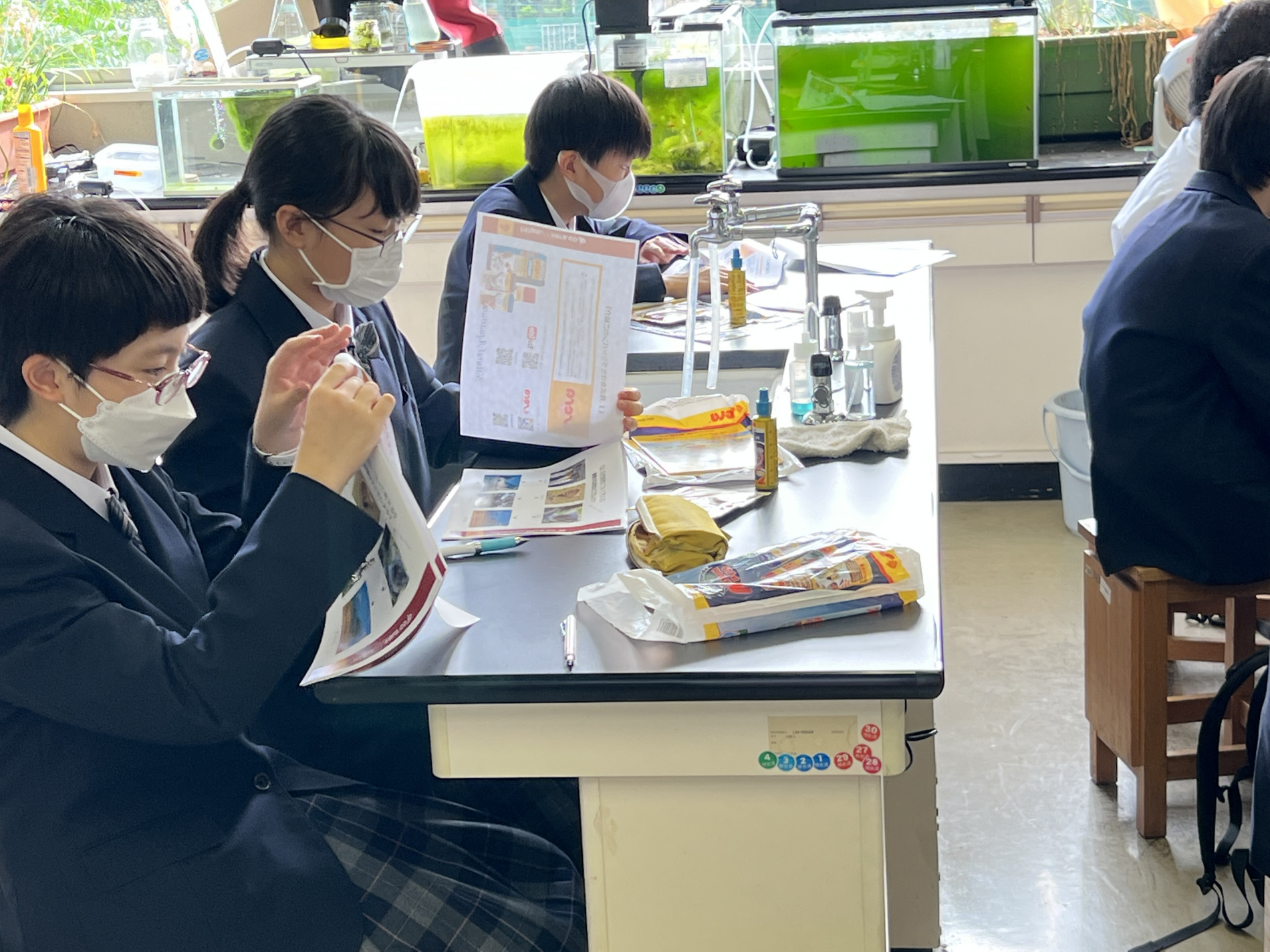

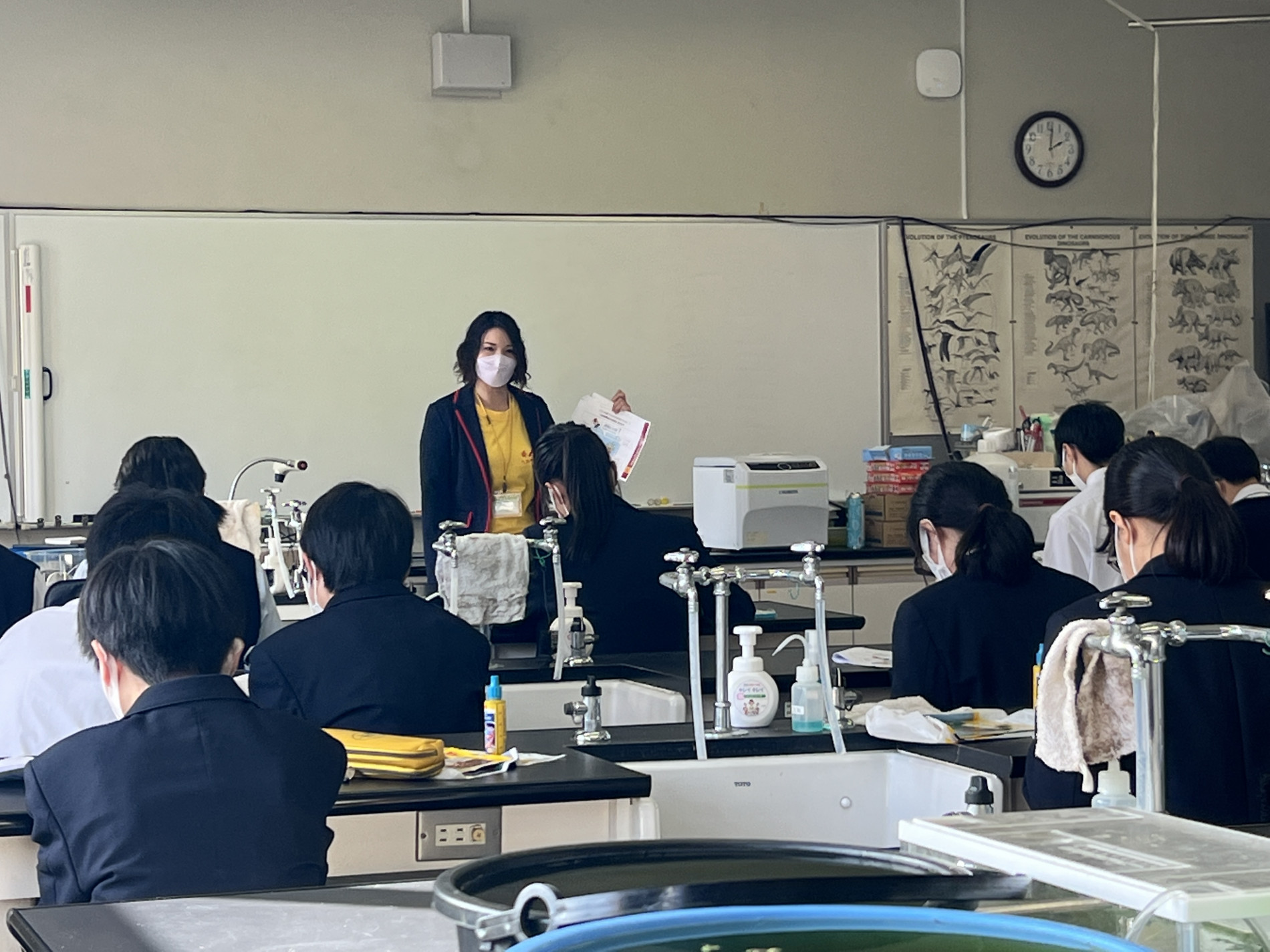

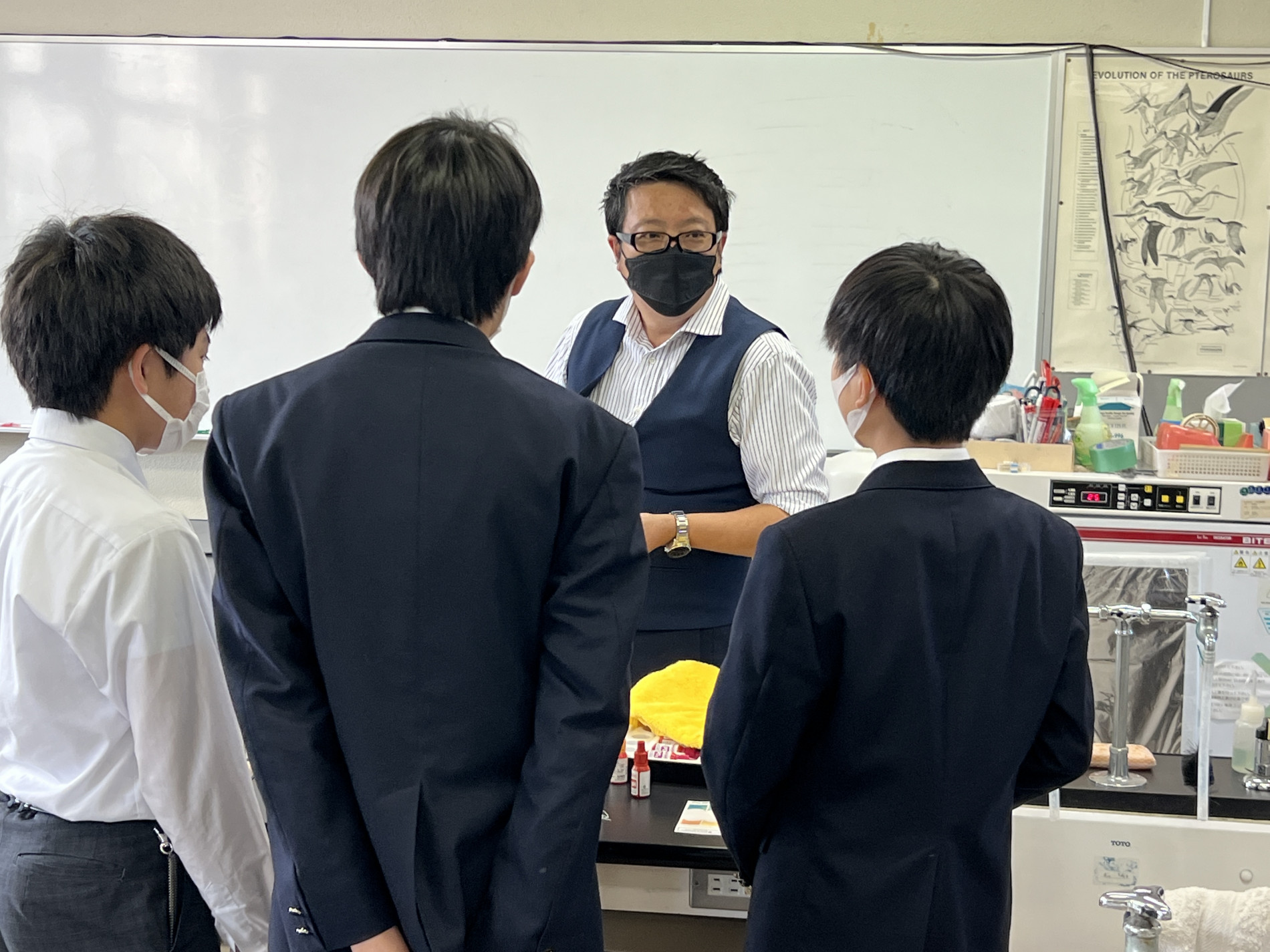

10月15日(土)、飼育倫理と水質管理のワークショップを開催しました。

ドイツで飼育用品を製造しているセラ社にご協力いただき、本校生物室で実施しました。

前半では「飼育」とは何かについて、主に日本とドイツの考え方の違いを話してもらいました。飼育の視点として、生き物にとって快適な飼育と飼育者にとって快適な飼育があります。ドイツでは前者、日本では後者が優先されることが多いという話があり、参加生徒の多くが実際の経験からも気づくことがあったようです。動物にとっての幸せを追求するために、その動物の生態を学ぶことが大切です。飼育者が飼育の環境を正しく整備することの重要性を確認しました。

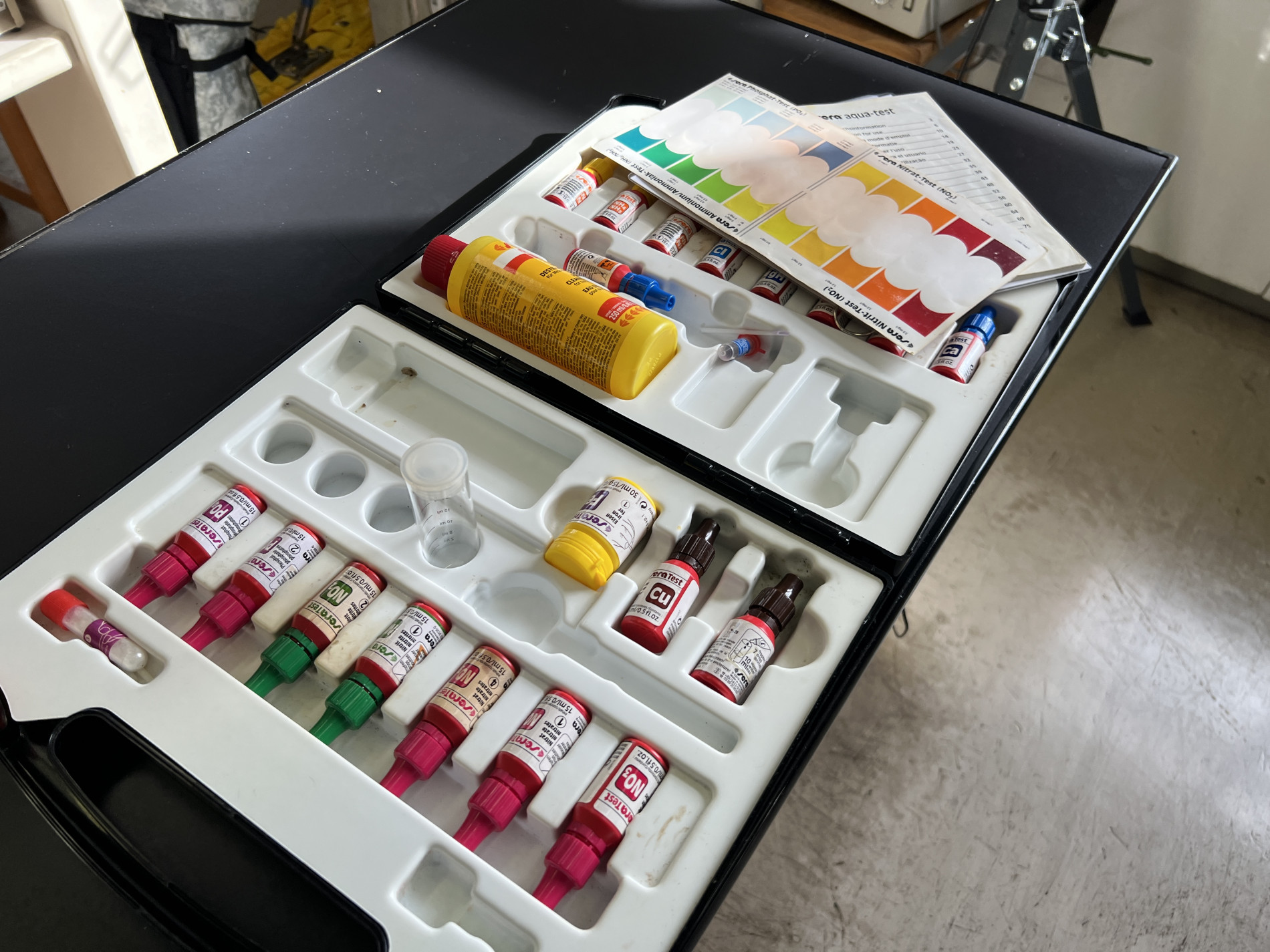

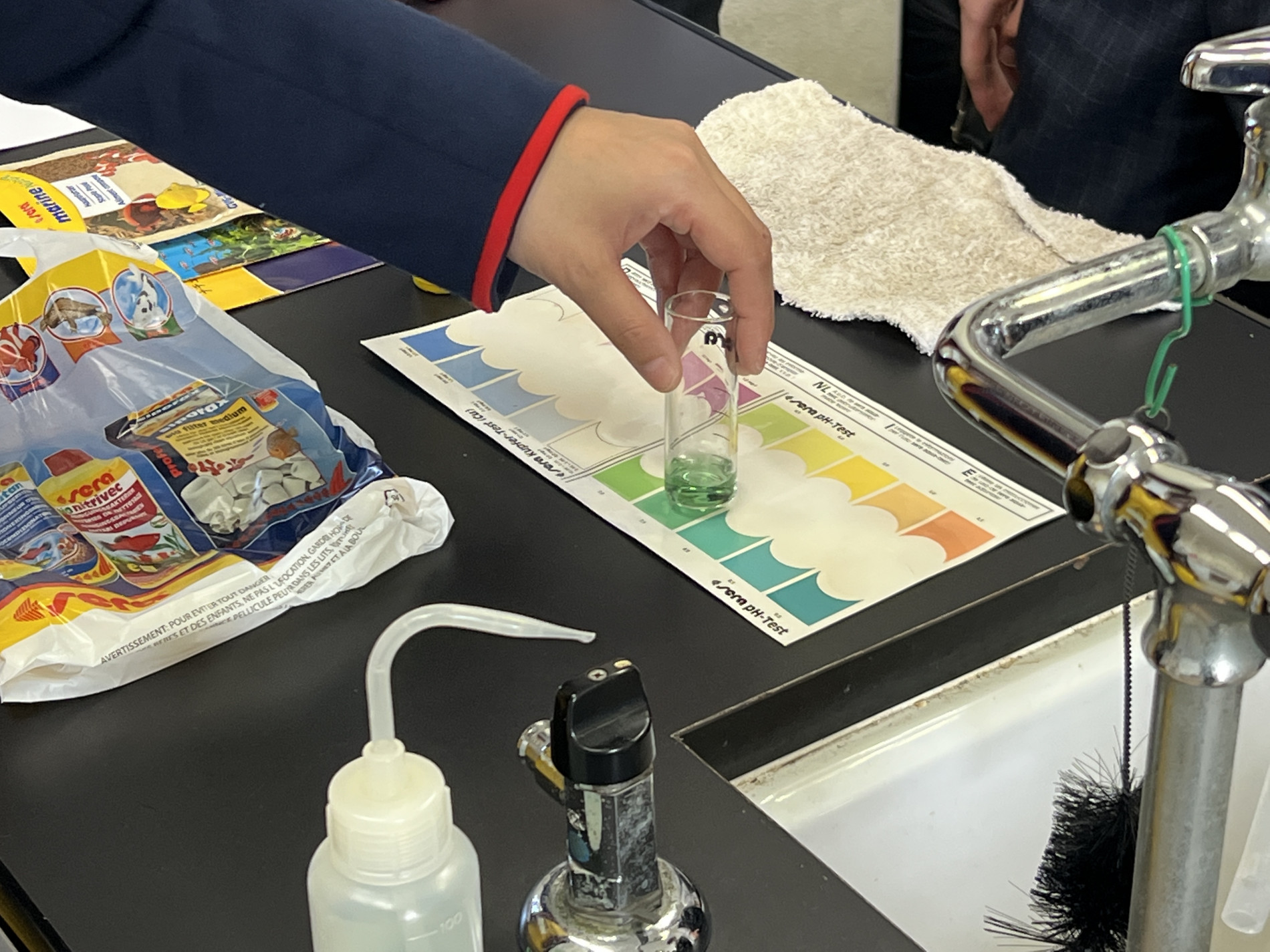

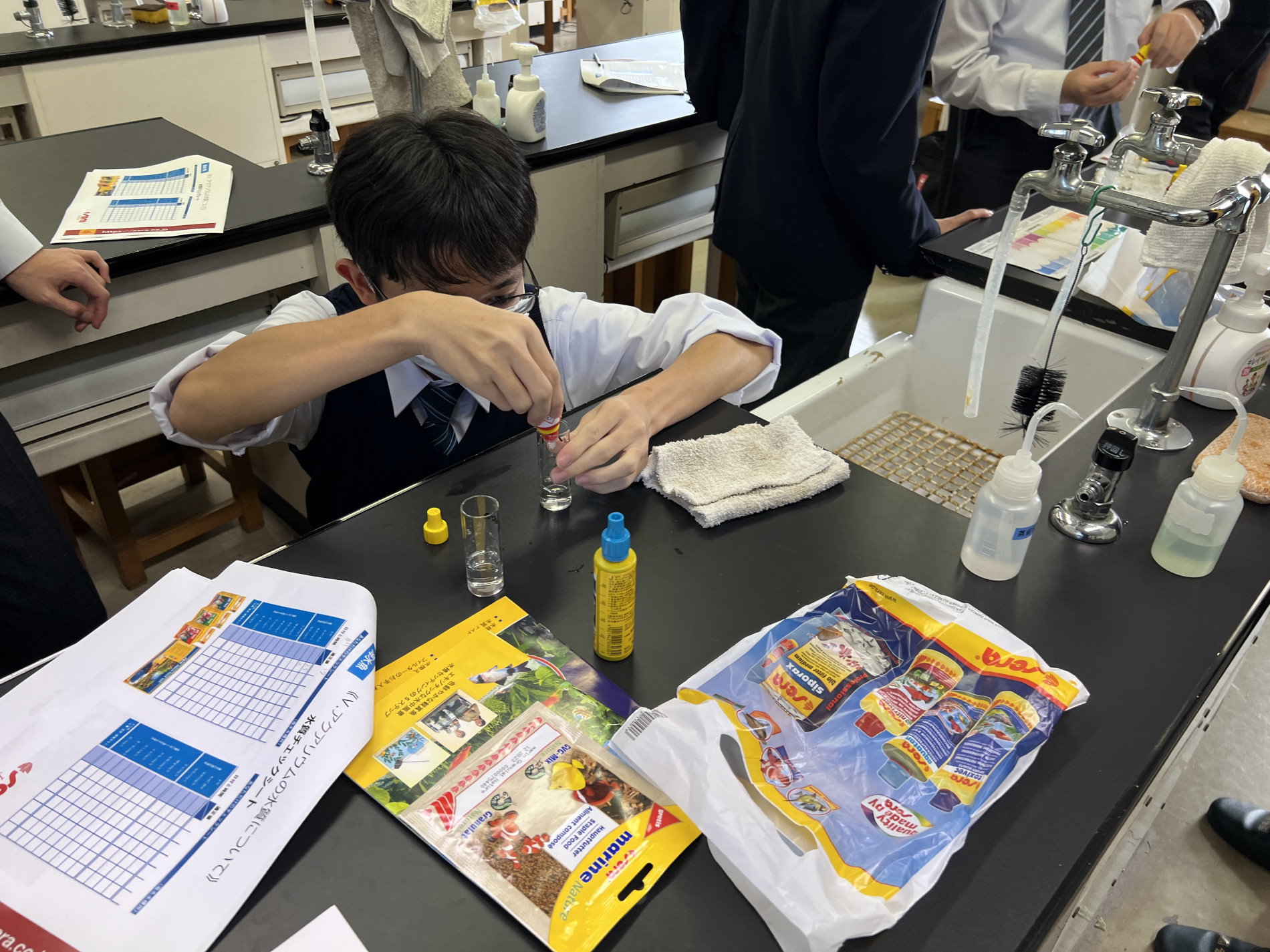

後半では、科学部が生物を飼育している水槽の水を使い、有害物質やpH、重金属などの濃度を専用の試薬キットを使って調査しました。目には見えない物質の危険度を色によって識別して、それぞれの危険性とその原因を教わり、今後の飼育に向けたアドバイスをいただきました。試薬キットを活用するノウハウも指導していただいたので、今後の部活動や個々の探究活動に活かしていく予定です。

◇ 参加生徒の感想の一部

・ドイツと日本でのペットや生き物に対する意識の違いに驚いた。「愛玩動物」と「伴侶動物」という名前からして違うし、日本では犬や猫はパートナーとして扱われるけど魚は観賞用として見られることが多い。

・ドイツでは魚のための飼育をしている飼い主が多いのに対し、日本は自分(飼育者)のための飼育をしている飼い主が多いと聞いて、自分はどっちだろう、と考えてみると、確かに自分も楽をしようとしているところがあると気づくことができました。今後は、動物の幸せを考えて飼育をするようにしたいなと思いました。

・特に問題ないと思っていた水槽のpHがかなり高く、酸素過多に気づくことができて、水質調査の重要性がわかった。これを活かして、良い状態に調整できたらいいと思う。

・水質を調べるにあたって、何を、どのように調べればよいのかわかり、とても参考になった。特に、目ではわからないさまざまな情報がデータとしてわかるので、水質の現状を理解するのに大いに役立った。