ニュース

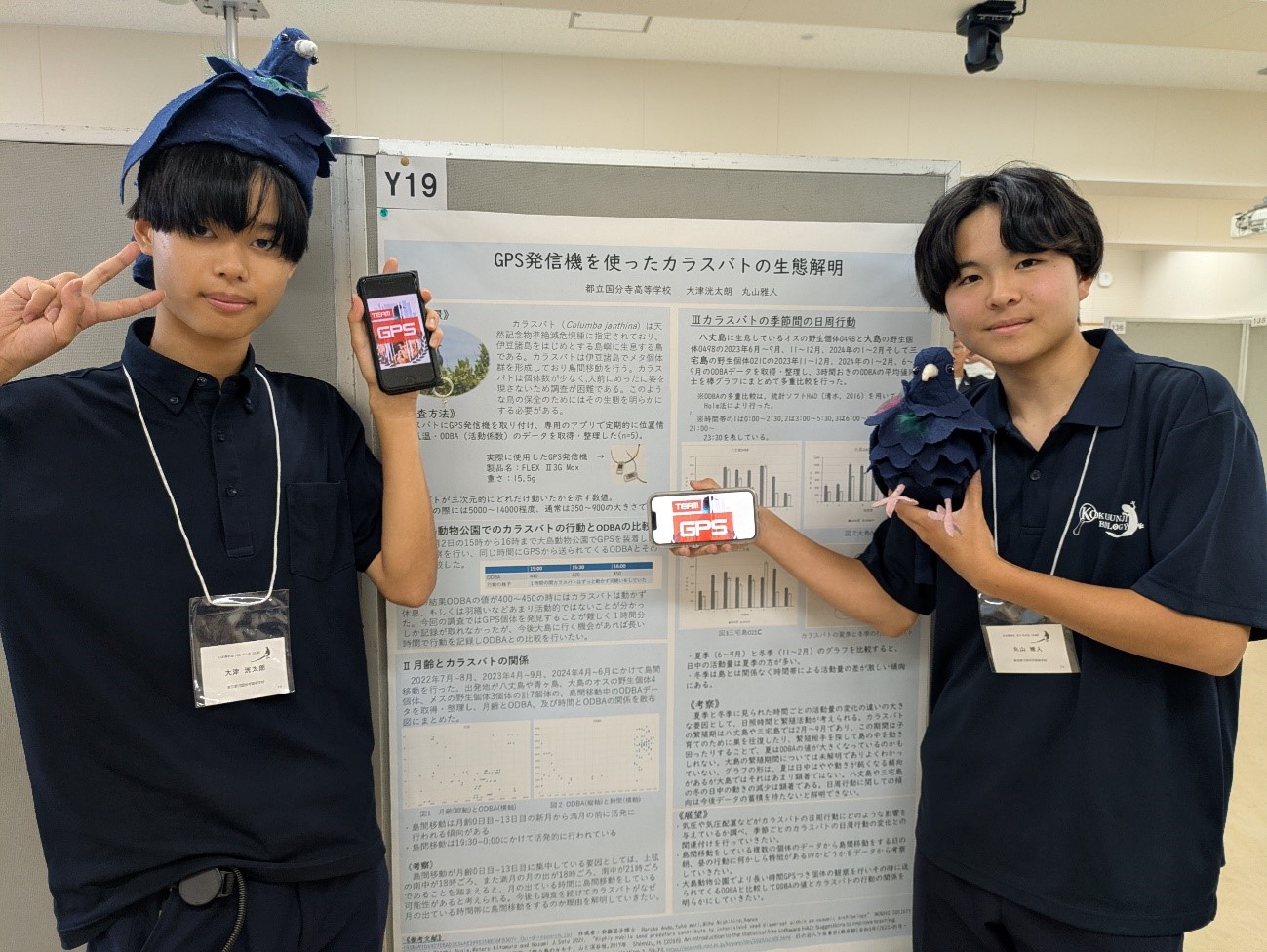

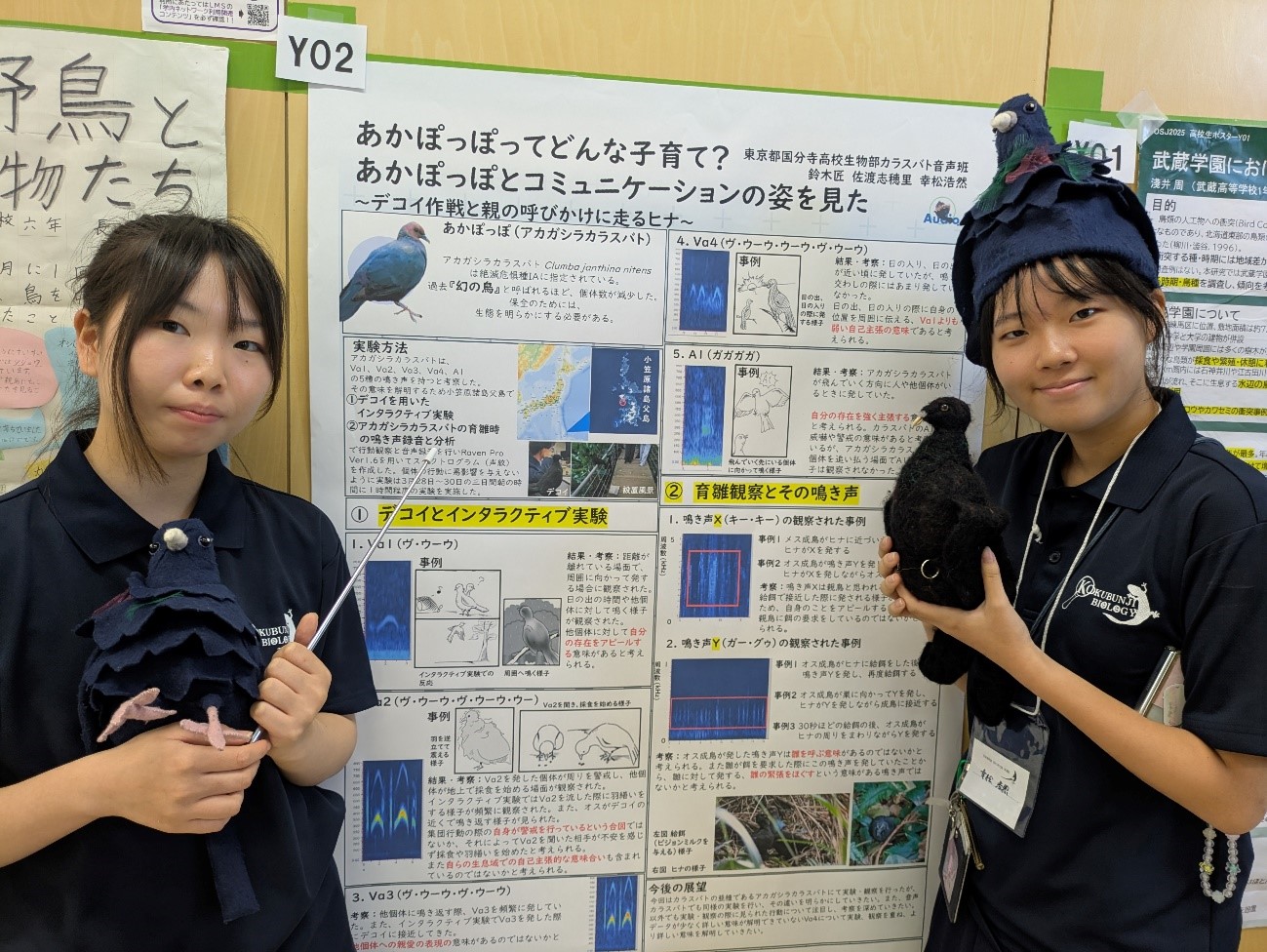

9月13日14日に北海道で開催された「2025年度日本鳥学会」に生徒4名が参加しました。この学会は12日から15日まで開かれており、メインの口頭発表はもちろんのこと、鳥の学校、北海道大学植物園での体験型見学会など多くの催し物も企画されています。13日午後には、『見えざる飛翔の軌跡:春夏秋冬朝昼晩、カラスバトのルーティーンを暴け!』、14日午前中には、『あかぽっぽってどんな子育て?あかぽっぽのコミュニケーションの姿を見た』を高校生・小中学生ポスター発表の部で発表しました。各々2時間、次々に来てくださる聴衆を前に、自分たちの研究の成果を発表できたことは、これからの活動をしていく上で大きな自信にもなりました。

《生徒感想》

・今回の鳥学会では、小笠原諸島の父島で行った観察とインタラクティブ実験の結果とその考察、アカガシラカラスバトの鳴き声の意味と育雛に関する発表をしました。鳥類学会だけあって、聞いてくださる方々も鳥類を対象とした研究を実践しているため、質問やアドバイスがとても的確で、多くの刺激を受けることができました。特に、これまで考えたこともなかった方面からも多角的なアドバイスをもらえたことで、今後、自分たちの研究をどのように広げていけば良いのか考えるきっかけとなりました。また、他の人の優れた研究を聞いたことが、今後の自分の研究へのモチベーションを高める原動力となったと思います。

・今回参加した鳥学会は2回目の56期主体でポスター作製、発表を行った学会となりました。今まで先輩方に答えていただいていたことの多い質問も事前に自分で答えられるように準備し、しっかりと受け答えすることができました。この経験を通して発表の自信をつけることができたと思います。発表の中で多くの方々からアドバイスをいただくことができた経験が今後の研究の参考になったので、今回の発表での経験をこれからの探究活動にもしっかり活かしていきたいです。

・私は鳥学会でGPS班としてポスター発表をしました。GPS班は夏に大島動物公園でデータが取れなかったり、既存のデータはすでに研究されていたりと行き詰っていました。今回鳥学会で発表できたことで、安藤博士を含む様々な方からアドバイスをいただき、今まで靄がかかっていたGPSの研究に希望が見えました。その希望をつぶさずにアドバイスを取り入れて、より分かりやすいグラフ作成や考察を行い、研究を魅力的なものとし学術性も高めていきたいと思います。

※日本鳥学会は、1912年発足。発起人は、東京帝国大学動物学教室の飯島魁教授。現在の会員数約1200名。この分野でのほぼ国内唯一の学会である。会員は、大学や研究機関だけでなく一般の個人や団体も加入できる。野生の鳥類の研究は、在野の研究家にも重みがあり、敬意が払われることが、他の分野の学会と異なる特長である。

GPS班の発表の様子

音声班の発表の様子

顧問の市石博先生と生徒たち