ニュース

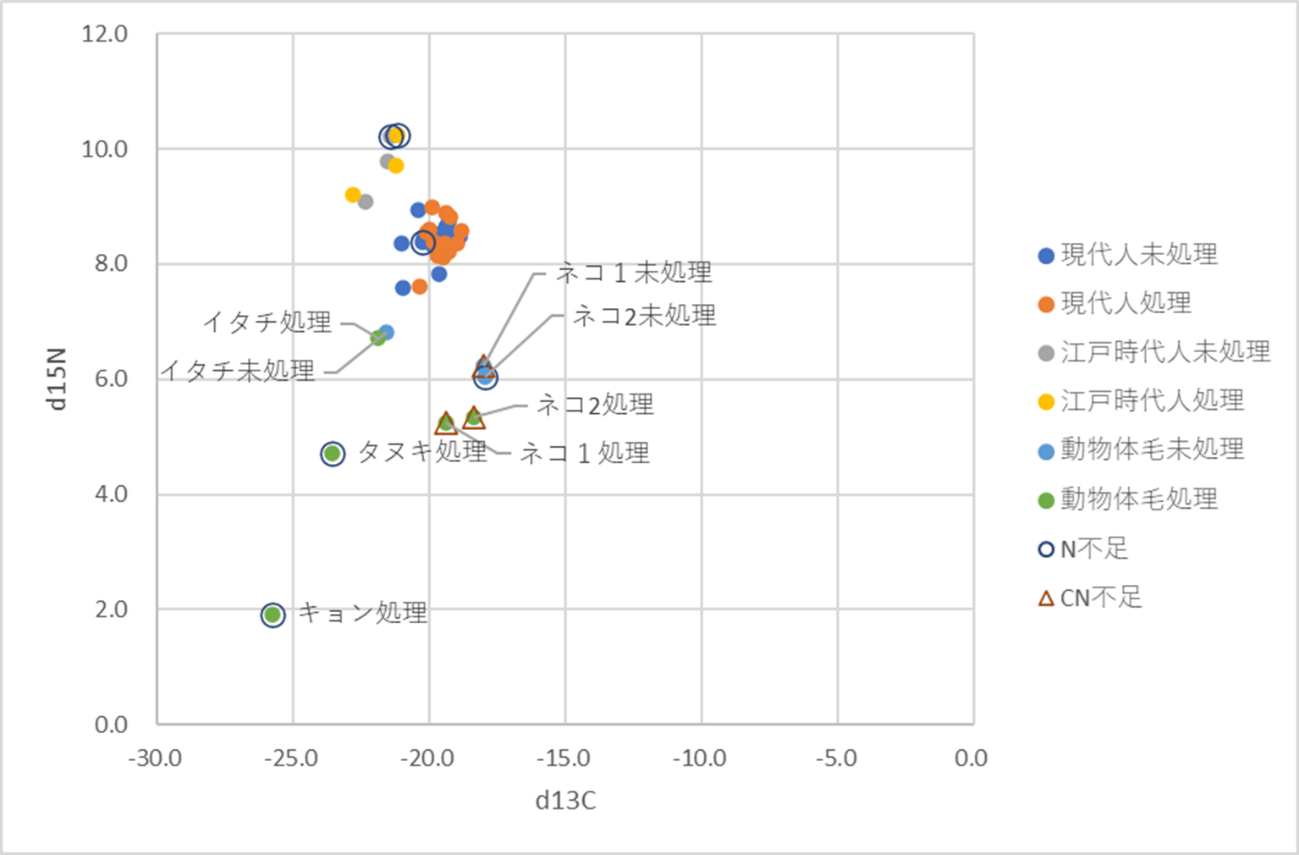

本校では外部の研究機関等の連携を通じて生徒の成長を促すような活動を日常的に取り組んでいます。12月7日(土)に東京大学総合研究博物館の米田 穣先生ご指導のもと、参加者の髪の毛を使って安定同位体比を調べてもらいました。日常の食生活が髪の毛に現れる安定同位体比。これを使って各人の食生活の様子を解説していただきました。

この方法は、生態学や過去に生きてきた人々の暮らしの様子を知るために使われる技法で、その成果も米田先生に講義していただきました。先生はこの分野の第一人者であるばかりか、国内外から人骨などが発見された場合は、先生のところの施設で年代測定なども行われています。そんな最前線で研究されている先生の人柄からも学ぶところが多かったと思います。

また江戸時代の古文書に挟まっていた当時の人の髪の毛や生物室にあったイタチ(肉食)タヌキ(雑食)キョン(草食)の動物の毛皮からもサンプルをとって分析してもらいました。

参加生徒の感想です。

☆先生の話の中で、「今は世界中がスーパーマーケットのようになっていて、世界中の人が同じものを食べるようになった。それは効率的に農地を利用できて人口の減少を防げるけど、どこかで戦争が起きたり収穫できなくなったら共倒れだよね。昔みたいにその土地の人がその土地のものを食べるのがいいよね」という言葉が印象的でした。 先生が研究対象としている縄文時代は一万年も続きながらも自然と調和しているサステナブルな社会でした。私は理数探求で「これからの食」を調べたいと思ったのですが、食や地球を考えていく中で新しいことを開発することにとらわれず、縄文時代のような過去からも学んでいくという視点を持ちたいと思いました。昔の事を調べて、そこから新しい知識・見解を導くという温故知新の言葉の通り、過去•未来、また理系•文系という枠にとらわれない米田先生の研究スタイルはとても面白くて、私もやってみたいです! また骨、髪の毛の同位体がこんなに食生活と関わることに驚きました。体は食べたもので作られていることを実感し、普段の食生活にもう少し気を使ってみようとも思いました。

☆同位体から食生活を推定できることを初めて知り、仕組みを良く理解することができた。それを応用することで、戦争で亡くなられた方の遺骨がアメリカ人か日本人かの特定にも繋がることができるのは非常に画期的だなと感じた。動物の毛にも対応することが出来るので、種の大まかな特定に活用するなど、まだまだ可能性がある分野ではないかと考えた。

今回の講義を聞いて考古学が文理融合型の分野だということを改めて実感しました。調査・実験の方法は科学的・生物学的な手法でありながら、調査結果を分析する際には、地理的・歴史的な知識を背景に考察していました。生物にも歴史にも興味がある私にとって将来の選択肢がひとつ増えたと感じるほど、関心を惹かれました。

☆先日はありがとうございました。

特に、主食は植物でも植物のタイプによって炭素の種類が一気に変わってしまい、それによって何人かを特定できるということに驚かされました。

また、炭素の同位体を用いての年代測定を行う際に生体が死んだ時のC 14の量はどのように求めているのかが知りたいと思いました!