ニュース

2024/12/09 学校の様子

令和6年度 課題研究発表会(第3学年)

令和6年度 課題研究発表会

12月16日(月)~19日(木) 第3学年による課題研究発表会が開催されました。

一般的には1年間で行う課題研究を、本校では2年間実施しています。その研究成果の発表をコースごとに日を分けて開催しました。

それでは、各コースごとの発表を一部分ですがお伝えします。

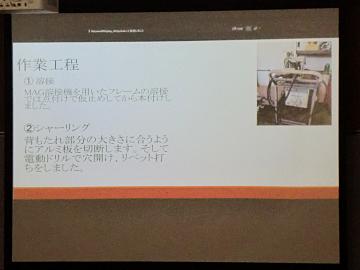

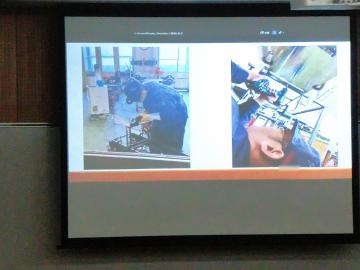

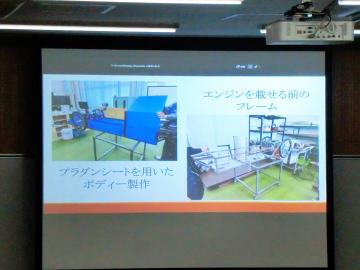

◆機械や製品の設計・製造に関わる技術者を育成する「機械コース」

⇧溶接や穴あけなど正確さを要求される技術を用いて、エンジンを搭載する車両製造を行いました。

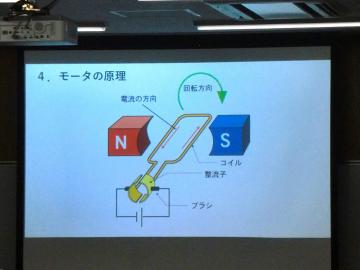

◆電気を作る(発電・変電)、運ぶ(送電・配電)、利用する(機器・照明)そして制御を学ぶ「電気システムコース」

⇧『スピーカの研究』を発表した班の質問タイムには、身近なテーマだったのでしょう、多くの質問が投げかけられていました。

このほか、『オルタネーターを用いた自転車発電』、『IH調理器の製作』、『音の力で発電する実験』についての発表がありました。

◆ものづくりに携わるエンジニアを育成する「制御システムコース」

「制御」とは、機器同士を結び付け、ひとつのまとまりとして事前にプログラムした動きをさせることを指します。

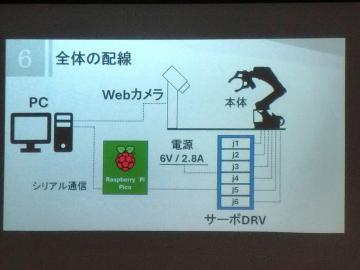

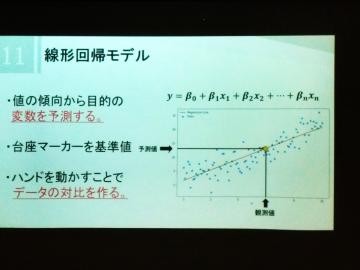

⇧『物体検出AIを使ったロボットアームの制御』では、画像認識やAI技術に対する研究について発表がありました。

⇧生徒たちが組み立てたロボットアームです。6つのサーボモータを搭載、CADで設計したハンド部分は、レーザー加工機を用いて作りました。

土壌センサがデータを読み取り、指定した湿度で電磁弁を作動させ、自動で水やりを実行します。

こちらは、自動水やり機のセンサ部分を撮影したものです。⇧土中に設置するため錆びるので、ハンダで修復してあります。

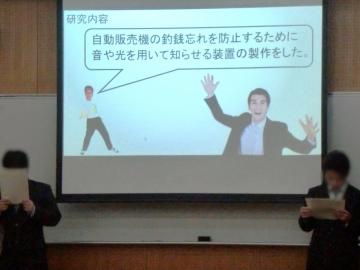

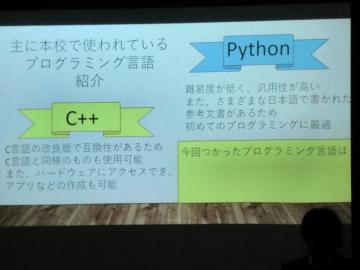

◆正しい情報リテラシーに基づく情報発信ができる技術者を育成する「情報コミュニケーションコース」

⇧自動販売機の釣り銭取り忘れを防止するセンサを研究した班の発表です。

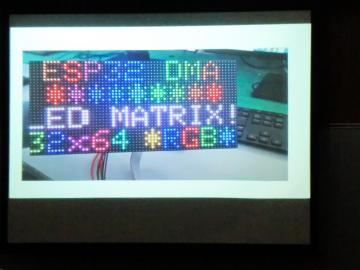

LEDマトリクスパネルを光らせる研究では、Arduinoというワンボードマイコンを使用して発光に挑みました。色鮮やかに発光していますね。

Arduinoは2005年にイタリアで開発が始まり、2009年には世界中で広く使われるようになりました。

Iot(モノのインターネット)開発やロボット制作、電子工作など幅広い分野で使われています。

以上、各コースの研究発表でした。

生徒たちは発表にあたり、リハーサルや資料作りなど、日頃の実習では経験しない諸準備を経た上で登壇し、質疑応答までやり遂げました。

チームワークの力、そして思考力ー判断力ー表現力の醸成に、大いに役立つ経験だったのではないでしょうか。

☆最後までお読みいただきありがとうございました☆

#課題研究発表会 #課題研究 #都立高 #足立工科 #工科高校 #機械 #電機システム #制御システム #情報コミュニケーション #受検