ニュース

2025/11/07 学校行事

IT・環境実習(環境系)

今年度からIT・環境科の2年生が「IT・環境実習」の授業を受けています。

今回は「環境分野」の実習の一部をご紹介させていただきます。

①バイオⅡ

・固定化酵母とアルコール発酵

目的

1)固定化酵母を使ったアルコール発酵を行い、酵母の固定化とアルコール発酵の原理を理解する。

2)減圧蒸留とガスクロマトグラフィーを使った定性分析法について理解する。

実習内容

1)酵母の固定化

2)固定化酵母を利用したアルコール発酵実験

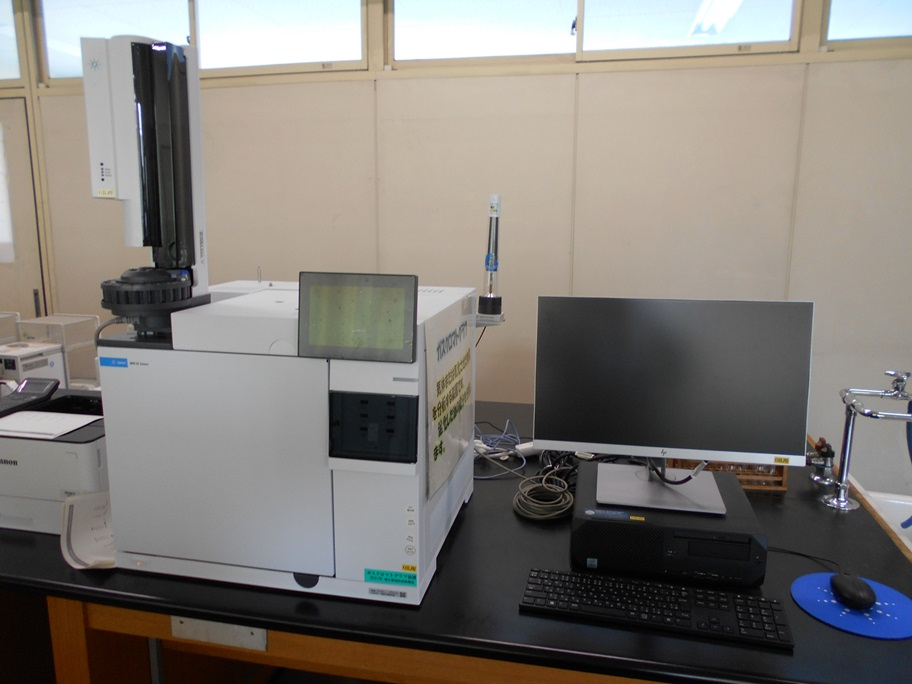

3)ロータリーエバポレータで減圧蒸留

4)ガスクロマトグラフィーでアルコールの定性分析

(ロータリーエバポレータ) (ガスクロマトグラフ)

アルコール発酵の技術は、バイオエタノールの生産(代替燃料)に応用されています。

バイオエタノールの燃焼時にもCO₂は発生しますが、原料となる植物が成長過程で光合成により大気中のCO₂を吸収・固定しているため、全体のCO₂排出量を実質ゼロ(カーボンニュートラル)とみなすことができます。

化石燃料の代替として地球温暖化対策に貢献できます。

②化学分析Ⅱ

・清涼飲料水中のリン酸の定量

目的

1)リン酸の定量方法であるモリブデン青[塩化すず(Ⅱ)]法について原理を理解する。

2)紫外可視分光光度計による吸光光度分析の原理を理解し、清涼飲料水中のリン酸の定量分析を行う。

実習内容

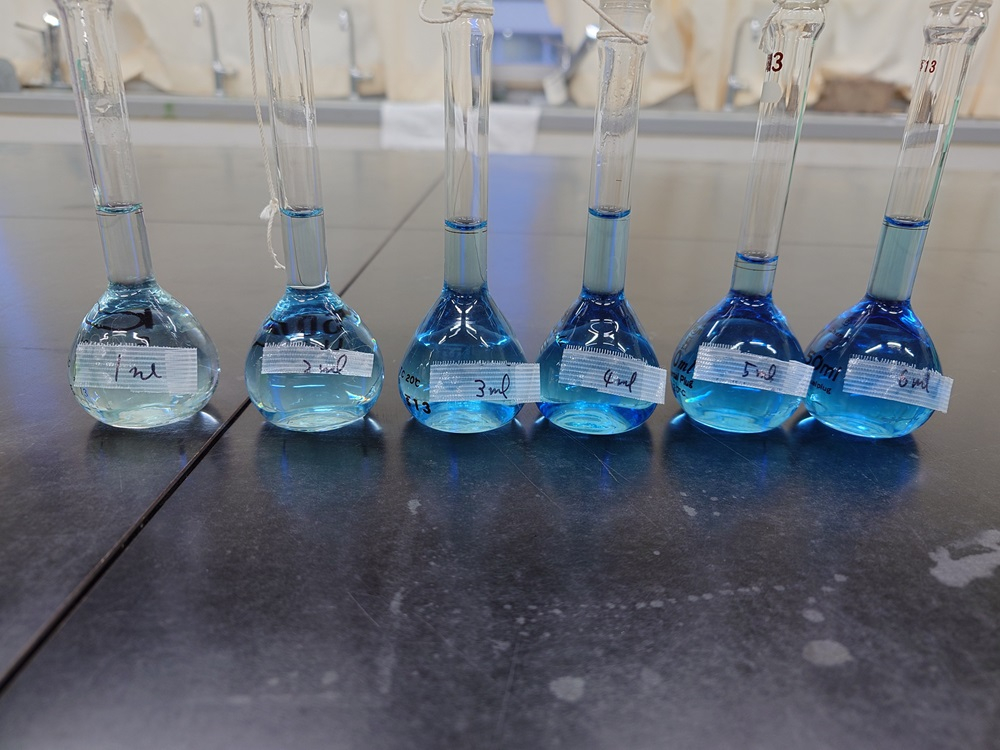

1)清涼飲料水中のリン酸をモリブデン青[塩化すず(Ⅱ)]法で発色させる。

2)紫外可視分光光度計でリン酸の含有量の測定(定量分析)

(紫外可視分光光度計)

リン酸の定量も環境問題に応用されています。

湖沼や内湾などの閉鎖性水域では、生活排水や産業排水に含まれるリン酸が流入すると、藻類や植物プランクトンの異常増殖を引き起こし、「富栄養化」の原因となります。

これによりアオコの発生や、それに伴う溶存酸素の欠乏、悪臭などが発生します。

全リン(T-P)は、水質汚濁防止法に基づく排水規制の対象項目で、その濃度を定量的に監視することで、汚染源の特定や対策の効果を評価します。

また、リン除去のための高度処理技術(ポリリン酸蓄積微生物の利用など)の開発や効率評価にも定量分析が不可欠です。

・水質浄化のモデル実験Ⅱ(重金属の回収)

目的

1)1年生で学んだ物理吸着を用いた水質浄化のモデル実験を応用して、重金属の回収実験に挑戦する。

2)原子吸光分光光度計による吸光光度分析の原理を理解し、金属イオンの定量分析を行う。

実習内容

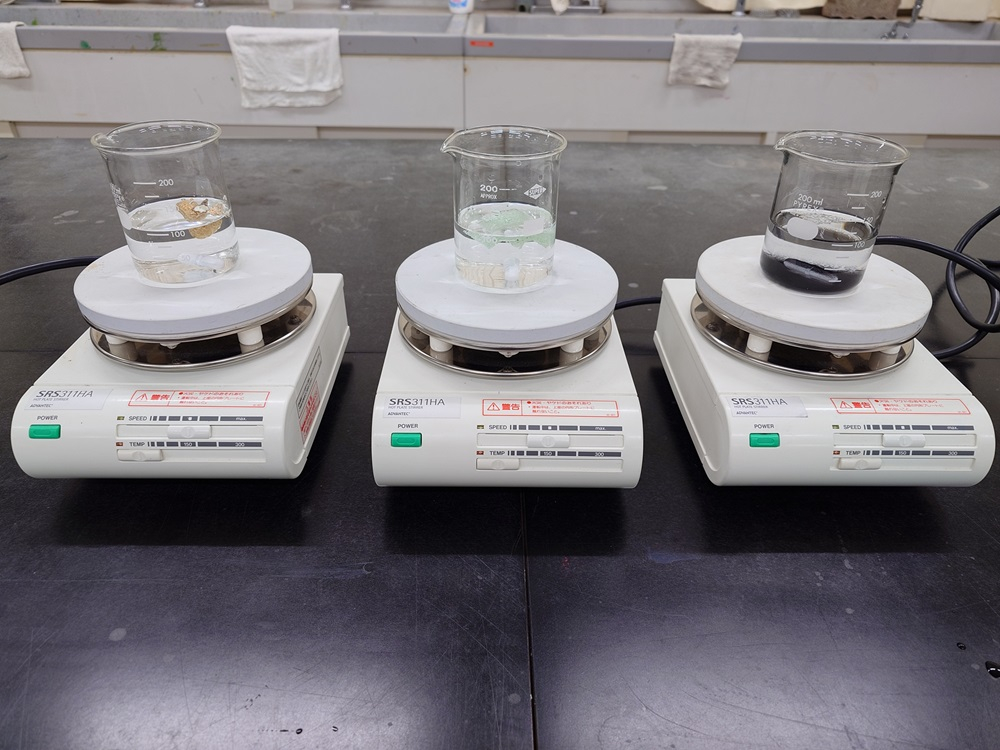

1)吸着剤を用いた吸着(物理吸着)法で硫酸銅溶液の浄化

2)原子吸光分光光度計で硫酸銅溶液中の動イオンの定量分析

(吸着剤の比較) (原子吸光分光光度計)

工場排水中の重金属の吸着と処理水中の重金属の定量は、水質汚染問題の中心課題で、古くからある問題です。

重金属を除く方法としては、排水にアルカリを加えて重金属を水酸化物の塊として沈殿させる「アルカリ凝集沈殿法」が一般的ですが、今回は吸着剤に吸着させる方法をとります。

③環境実践

・地域の環境調査(フィールドワーク)

目的

1)学校周辺の水辺や公園の環境を調査する。

実習内容

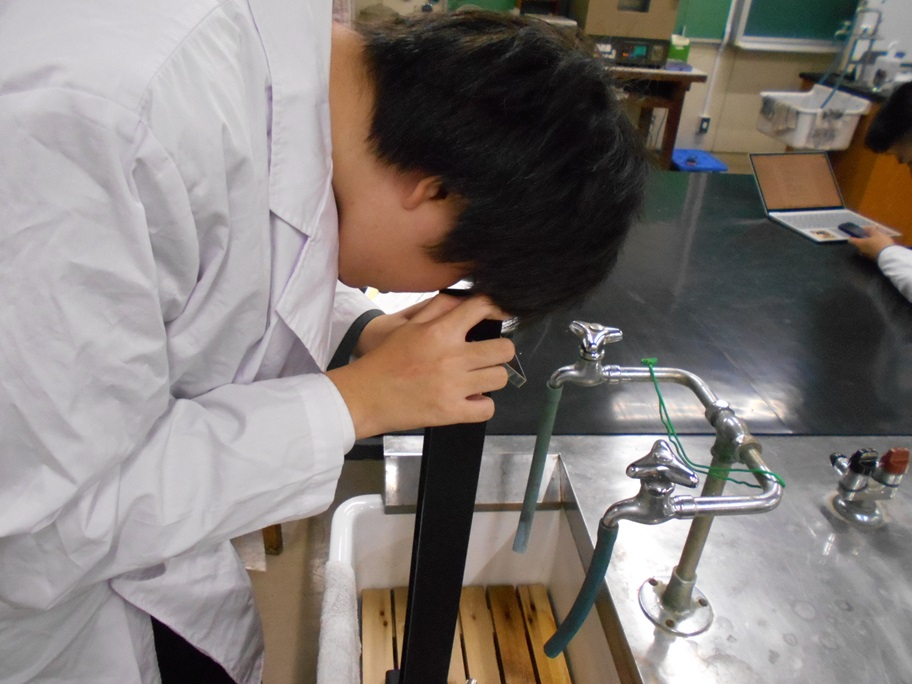

1)善福寺公園内のフィールドワーク(生物調査、池の水の採水等)

2)持ち帰った池の水の水質調査、生物調査の整理、考察

※気温、水温はその場で測定

(透視度測定) (DO(溶存酸素量)測定)

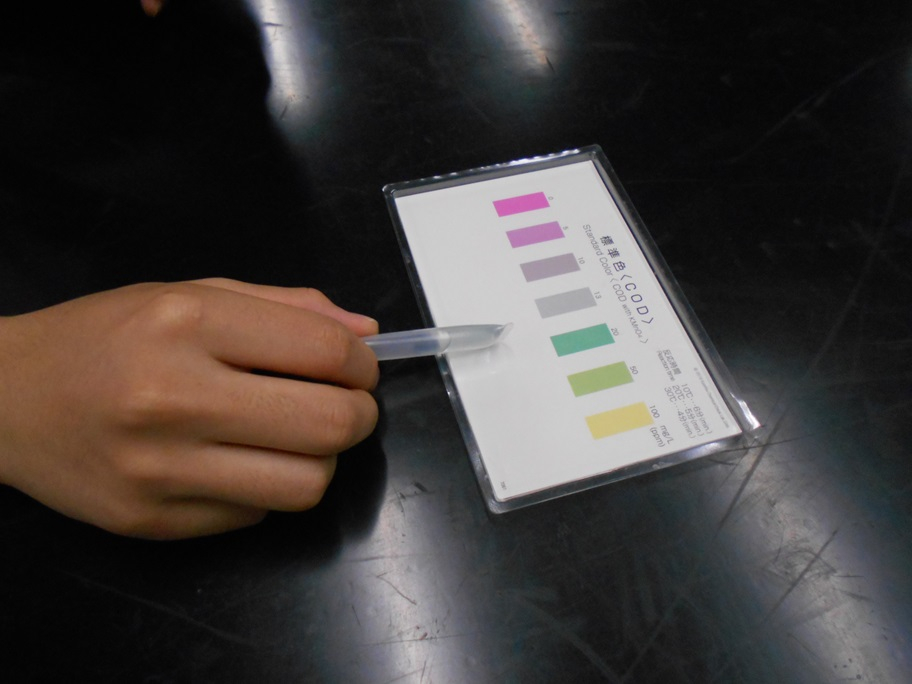

(COD(化学的酸素要求量)測定)

④自然エネルギーⅡ

・風力発電の応用

目的

1)1年で学んだ風力発電に関係する要素を応用して効率化を目指す。

実習内容

1)ブレードのサイズ、材質などの条件を変え、発電量を測定

2)測定結果から効率化につながる条件を考察

以上のように、

①アルコール発酵は、バイオ燃料開発(化石燃料代替)

②リン酸の定量は、水環境の富栄養化対策

重金属の回収は、水質汚染対策

③地域の環境調査は、自然環境対策

④風力発電は、自然エネルギー開発

につながっていきます。

本校はその他にも、授業の中で様々な環境問題を扱っています。

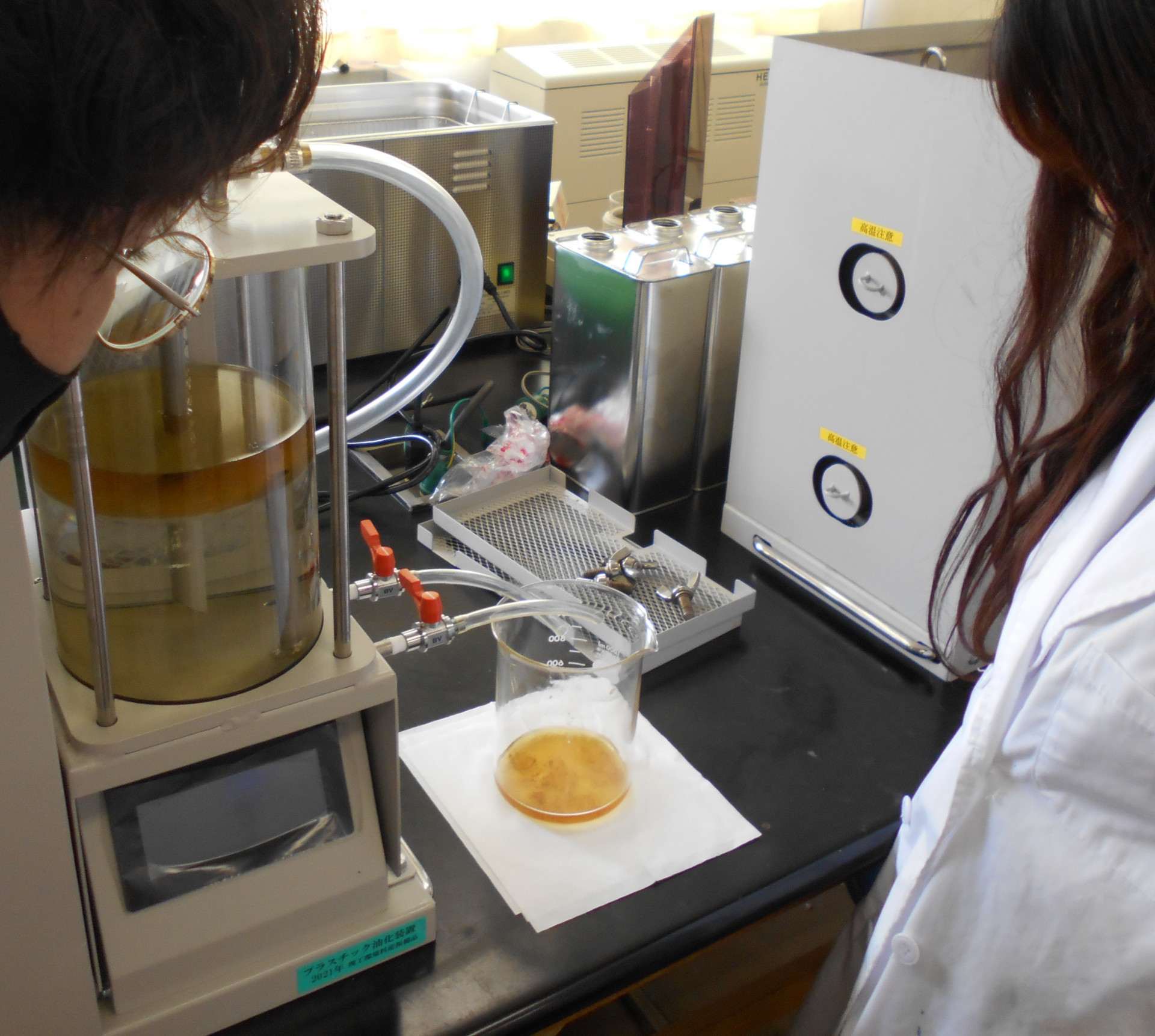

・プラスチック油化

ペットボトルキャップなどに高熱を加えることで液化・気化し、さらに冷却させて油化するものです。

本校のプラスチック油化の取り組みは、大学の研究機関とも連携して進めています。

・ビオトープ

本校にはビオトープがあります。このビオトープに、古来よりこの地域に生息したメダカの純血種、「杉並メダカ」を放す取り組みを行っています。

現在、杉並メダカを別の水槽で育てていますが、次世代が誕生しています。

(杉並メダカ)

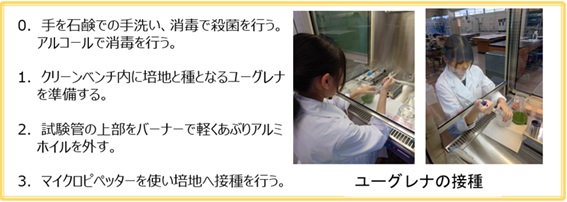

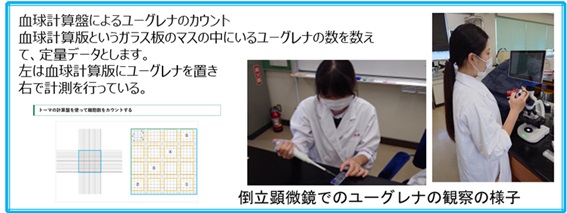

・ユーグレナが世界を救う!

~ミドリムシの純粋培養と培地の研究~

目的

① 純粋培養の確率と培地の研究。(KH培地、トマトジュース、ハイポネックス等)

② バイオ燃料の抽出と成分の製造。(ユーグレナ細胞内のエステルワックスの抽出)

③ エステルワックスの分析。(薄層クロマトグラフィーによる定性分析)

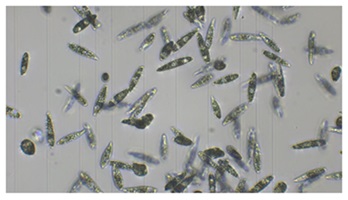

ユーグレナとは「ミドリムシ」のことです。

ワカメや昆布と同じ藻の仲間

・鞭毛を使い動くことができ、動物と植物の両方の性質を持つ

・二酸化炭素を吸って酸素を吐き出す、光合成によって成長する

ユーグレナは以下のような可能性を秘めています。

① 食品・サプリメント

59種類もの栄養素がバランスよく含まれる。

② バイオ燃料

培養方法によって、体内により多くの良質な油を作ることができる。

③ 飼料

飼料に活用すると、味や品質が向上することが明らかになってきている。

④ 培養土・肥料

バイオ燃料の製造過程から出る残渣を活用した有機液肥や培養土の可能性

⑤ バイオマス

バイオマスプラスチック「パラレジン®」の開発も進められている。

プラスチック油化は、ケミカルリサイクル

ビオトープは、生物多様性の問題

ユーグレナは、バイオ燃料

について学ぶことができます。

このように環境分野は非常に多岐にわたりますが、本校では全ての環境分野を横断的に学べます!

さらに、これらの環境問題にAIを駆使して、環境への影響評価・予測や、環境対策の効果検証などといったことができれば、IT・環境科としての本領を発揮できるようになるでしょう。

楽しみです!