ニュース

2025/06/27 学校行事

IT・環境実習②

今年度からIT・環境科の2年生が「IT・環境実習」の授業を受けています。

「IT・環境実習」は下表のとおりで多くの種類があります。

これらの全ての種類の実習を全ての生徒がローテーションしながら受講することになります。

受講後は、それぞれがテーマに応じた課題研究の事前学習活動に取り組んでいきます。

そのうち今回も引き続き「情報分野」の「Jetsonを用いた画像認識②」を取り上げていきます。

前回はGPUの処理性能や画像認識技術のオブジェクトトラッキングを体感しました。

今回はまず画像認識技術のこれまでの変遷を学びます。

従来の画像認識技術には大きく3つのステップがありました。

①どこに物体があるか、すなわちX・Y座標や幅・高さといった情報を探る「領域探索」という作業

②その物体の特徴、顔であれば目・鼻・口の位置や輪郭といった情報を抽出する「特徴量抽出」という作業

③その物体が何であるかという識別をするために過去のデータからパターンやルールを学習し予測や意思決定を行う「機械学習」という作業

(従来の「機械学習」では、データ識別の際の特徴抽出の着目点を人がコンピューターに指示する必要がありました。)

ところが、これらの過程は計算量が多く非常にスピードが遅いという欠点がありました。

この欠点を克服する技術として登場したのが「ディープラーニング」です。

上記①から③の過程をディープラーニングで行ってしまうアルゴリズムが開発されました。

ディープラーニングは、機械学習で必要とされる「特徴抽出の着目点を人が指示する手順」を必要としません。人間の手を必要としない代わりに、ディープラーニングアルゴリズムに入力されたデータを基に、自動的にデータの識別をするための有用な特徴を学習していきます。

例えば、従来の機械学習では、リンゴと梨の画像を識別する場合、「色に注目すればよい」ということを人間がコンピューターに示す必要がありました。それが、ディープラーニングでは、コンピューターが自動で「色に注目すればよい」ということを認識します。

このアルゴリズムには、CNN(畳み込みニューラルネットワーク)やYOLO(You Only Look Once)というものがあります。これらは日進月歩の分野です。

ディープラーニングは、人間の脳の神経回路を模倣した「ニューラルネットワーク」を多層化した構造を持っています。大量のデータから自律的に学習することで、人間が明示的にプログラムしなくても、様々なタスクをこなせるようにプログラムされています。

だからこそ、大量のデータから特徴を自動的に抽出し、パターン認識や予測などを行うことができるのです。

ディープラーニングは、この性質を生かして画像認識の他、音声認識、自然言語処理など、幅広い分野で高い性能を発揮します。

応用例として、

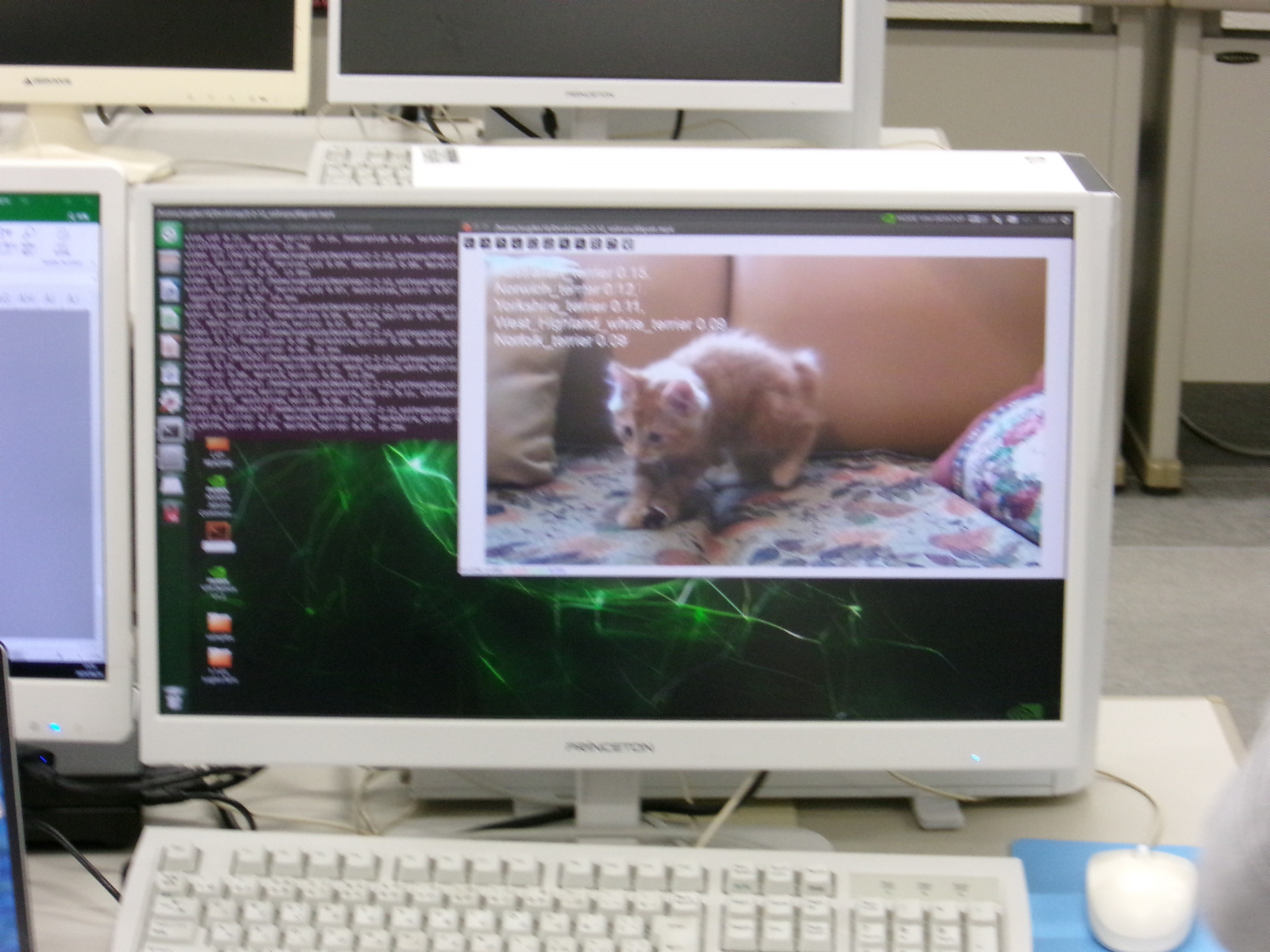

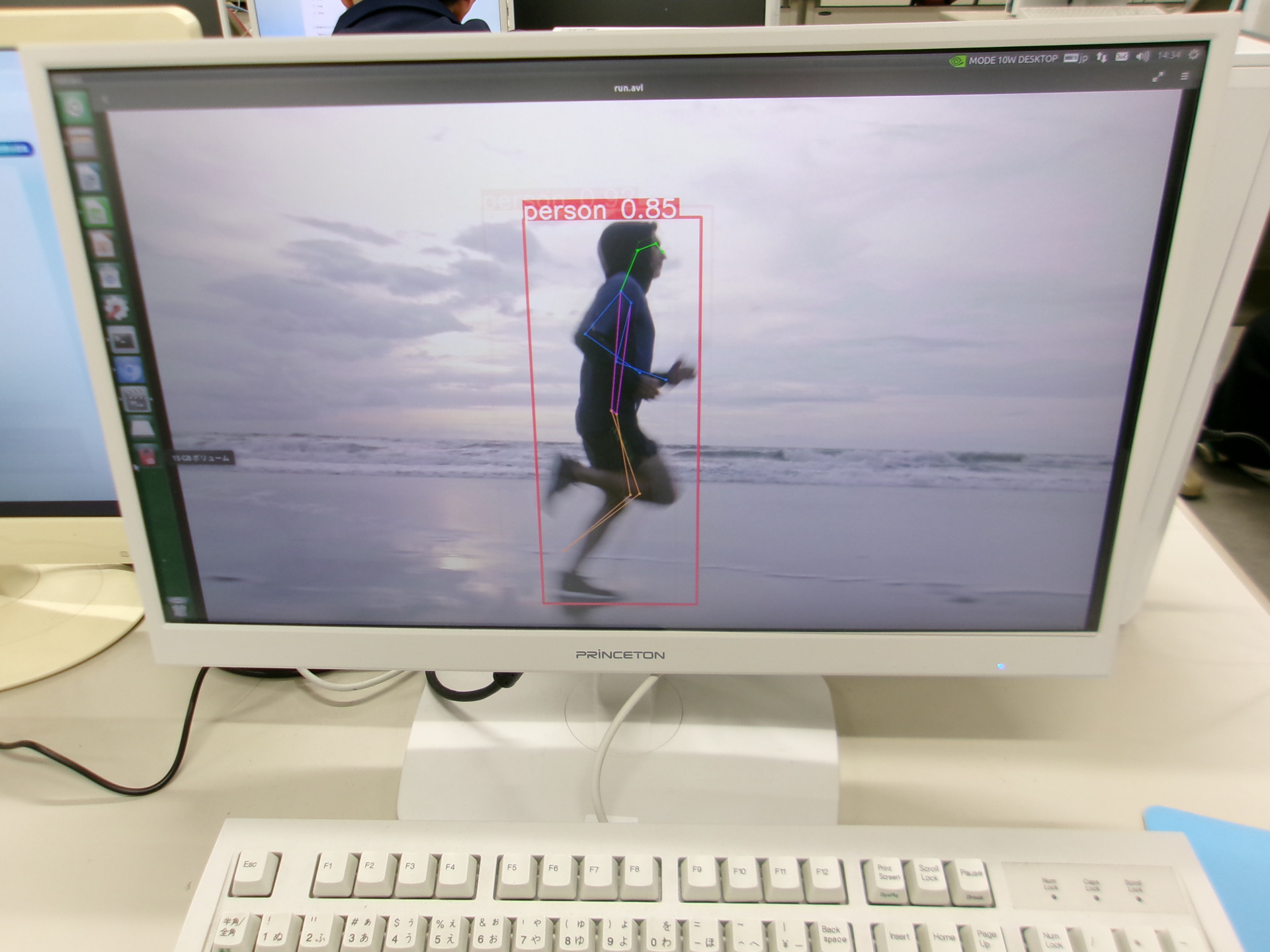

【画像認識】顔認識、物体検出、画像分類など

【音声認識】音声アシスタント、自動翻訳、音声入力など

【自然言語処理】機械翻訳、文章生成、チャットボットなど

【自動運転】周囲の状況認識、運転判断など

があります。

今回の授業でこれらのことを学び、実際にYOLOを使用して「画像分類」「物体検出」「画像セグメンテーション」「姿勢推定」を体験します。

今回の授業でディープラーニングやその基であるニューラルネットワークこそがAI(人工知能)の核心であることが分かりました。

非常に難解な分野ではありますが、現在一番注目されている分野の技術の一片を学ぶことは、とても意義がありますし、将来きっと役立つことでしょう。