ニュース

2025/06/27 学校行事

令和7年度 第2学年進路ガイダンス「"好き"をカタチにする進路選び~総合型選抜で未来をつかむ~」

6月25日(水)、第2学年の進路ガイダンスが行われました。

「子どもの成長と環境を考える会」の白井様にお話をいただきました。

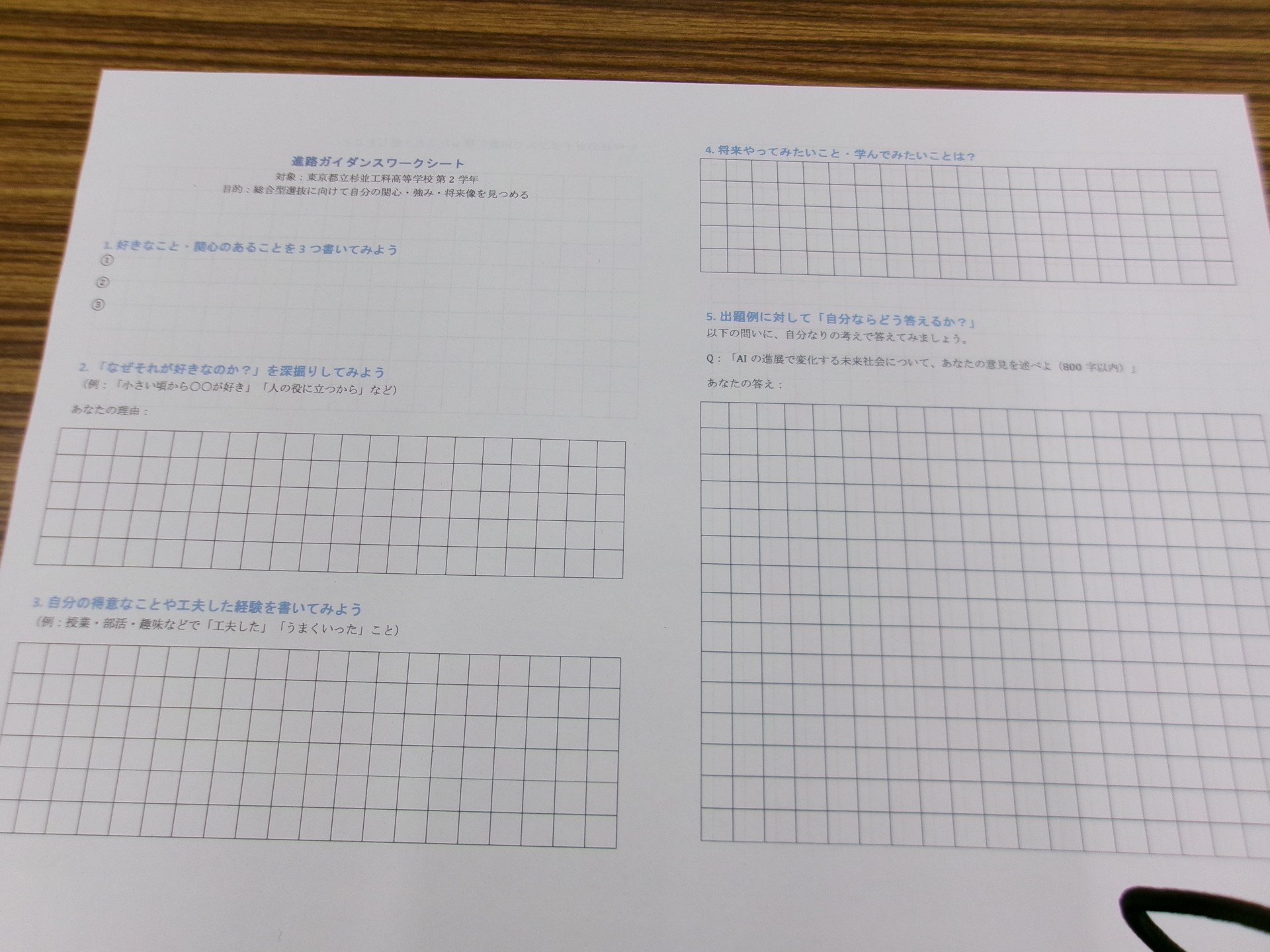

目的は「総合型選抜に向けて自分の関心・強み・将来像を見つめる」ことです。

まず「総合型選抜」とは何か。

大学入試の一つの方式で、大学側が求める学生像(アドミッション・ポリシー)に合致する人物を選抜する方式です。

大学で何を学びたいか、将来どのような目標を持っているかなど、学習意欲や目的意識を重視します。

具体的には、学力試験だけでなく、提出書類(志望理由書、活動報告書など)、面接、小論文、プレゼンテーションなど、様々な選考方法で受験生を評価します。

学力試験だけで評価する「一般選抜」や学校長が生徒を推薦する「指定校推薦」とは異なる独特な大学入試の方式になります。

お話によれば、学力検査だけで評価する大学入試が主流なのは、世界全体でみても日本、中国、韓国の東アジアのみで、その他の国はいわゆる面接重視の入試スタイルが主であるとのことでした。基礎的な学力のテストはありますが、「自分がやりたいことを大学側に伝えていくことをメインに置く入試」ということです。

総合型入試はそれに近い入試ということになります。日本で探究型の学習が増えてきたのもその影響だそうです。

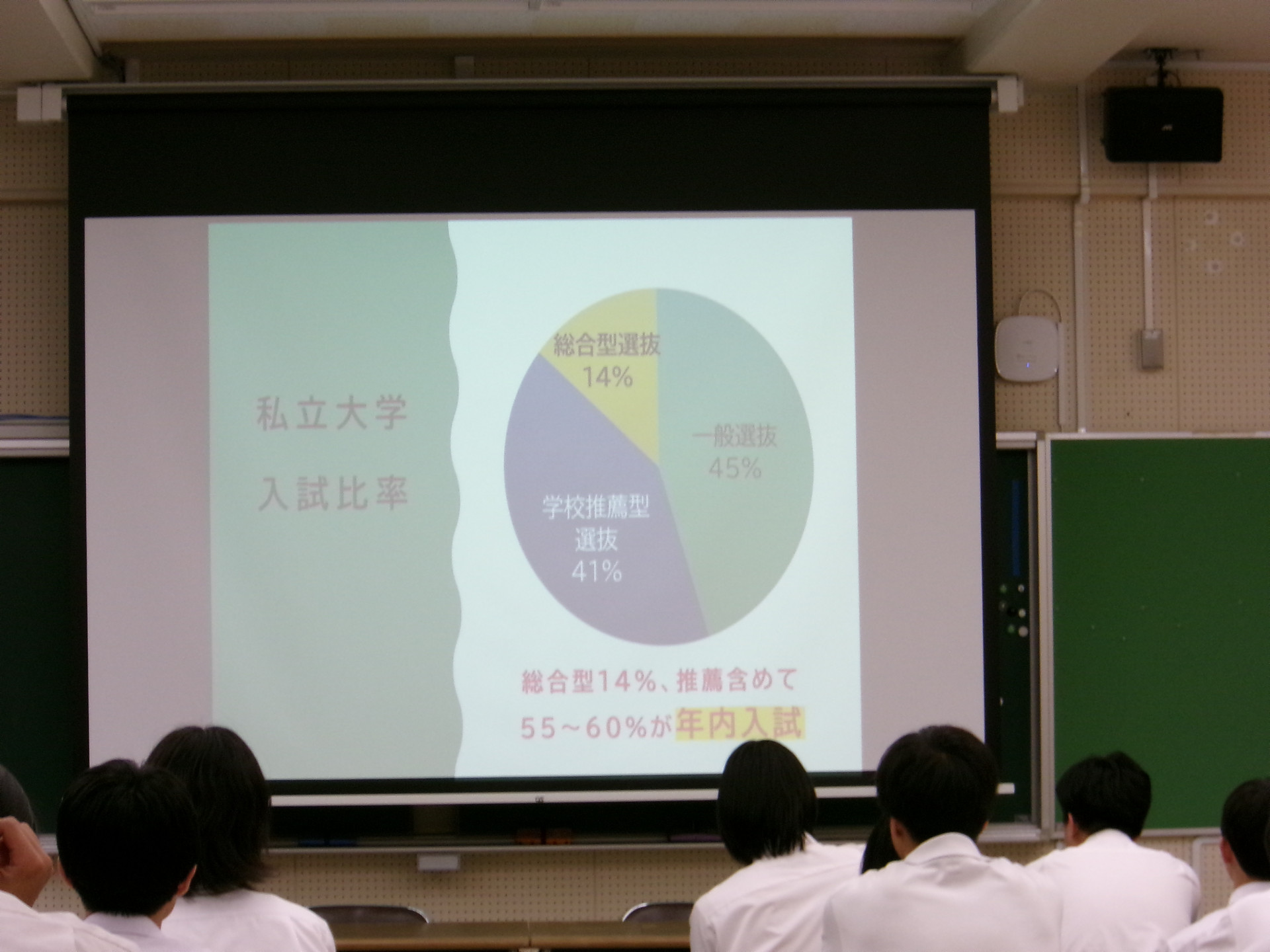

日本における総合型選抜の現状は、国公立大学で7%、私立大学で14%とのことで、この割合はさらに増えていくとのことです。

ある国立大学は今後すべて総合型入試にするという話もあるそうです。

以下、白井様の補足説明の引用です。

東北大学は、2050年までにすべての入試を「総合型選抜(旧AO入試)」に移行する方針を打ち出しています。これは単に「学力試験を廃止する」ということではなく、「学力を前提としつつ、学ぶ意欲や将来の展望を重視する」選抜への転換です。

東北大学の滝澤副学長は、「世界と伍する研究大学として、学びたいという意志を持つ学生を受け入れ、育成する」と述べており、面接や志望理由書などを通じて、受験生の主体性や探究心を評価する姿勢を明確にしています。

この方針は、単なる入試制度の変更ではなく、大学教育の在り方そのものを問い直す動きと捉えています。

(引用ここまで)

ということは、高校でいかにやりたいことを見つけるか、あるいは見つけるに至らなくても考えることが重要ということになります。

大学側も高校時代にきちんと授業に出席して課題などをきちんとこなすまじめな子をとりたいというのがあるようです。さらに目的意識がしっかりとした、大学とやりたいことが合う生徒をとりたいということもあるのでしょう。

総合型選抜はきちんと準備すれば受かる試験です。

本校は普通高校にはない設備をそろえ、高大連携や課題研究にも非常に力を入れていますので、総合型選抜には他校にはない「強み」があります。

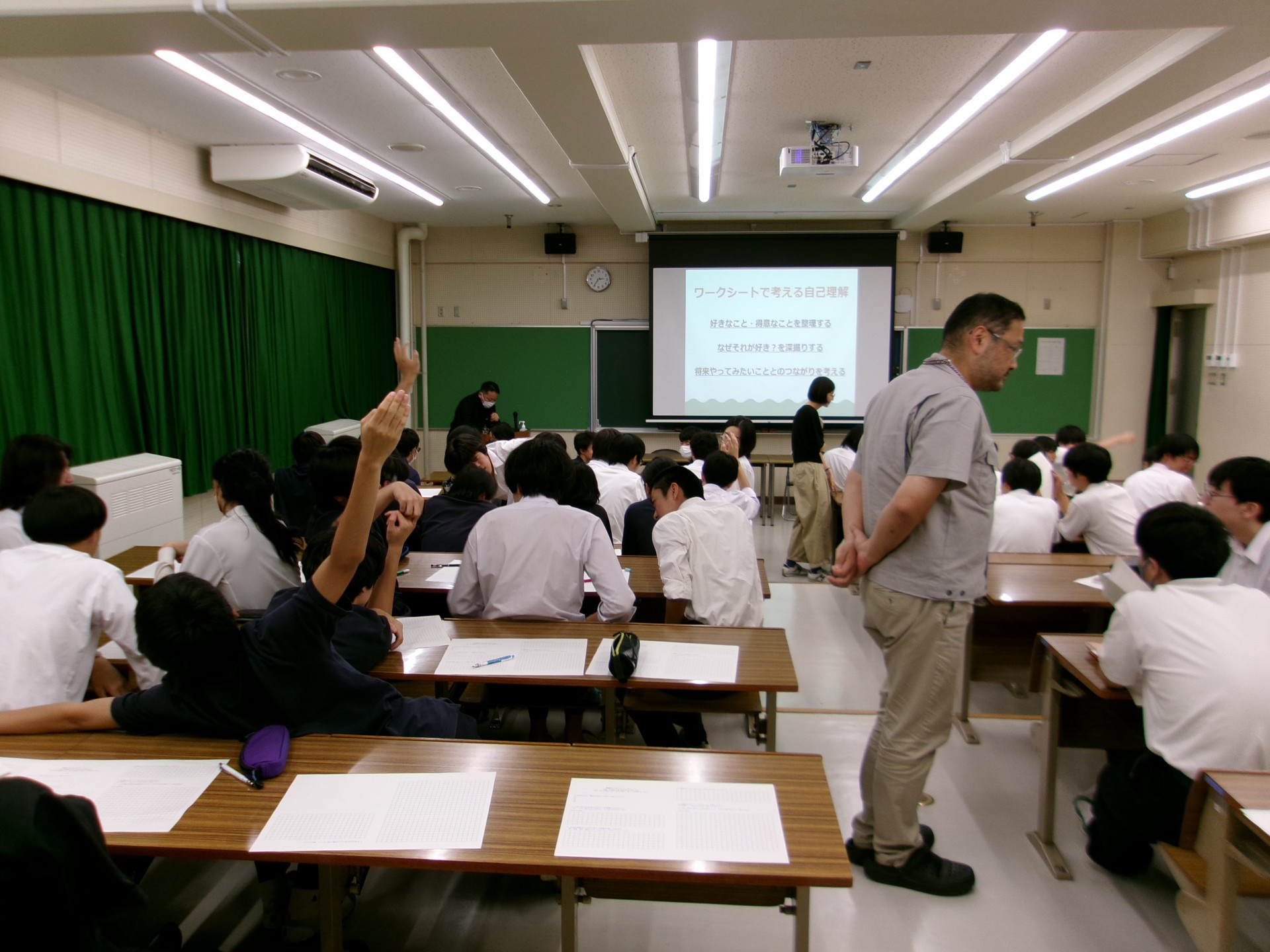

これらを踏まえて、今回のガイダンスでは、「自分の好きなこと・関心のあることを見つめなおそう」ということをテーマに、生徒たちのブレインストーミングを中心に進んでいきました。

ワークシートを基に自分の「好きなこと」に気づく作業を行います。

4人一組になってお互いに質問をし合いながら深堀りをしていきます。

自分の好きなこと得意なことは、まわりの人に質問されて気づく場合もあるかもしれないということです。友人の行っている活動に影響されて気づく場合もあるかもしれません。

一人でコツコツということもあるかもしれませんが、周りに触発されたり切磋琢磨したりして道が見えてくるということが多々あります。

総合型入試は「自分の言葉で語る」入試です。2年生の今がスタートラインです。

白井さんのお話では、この夏休みに大学のオープンキャンパスにぜひ3校は行ってきてくださいとのことでした。

一つ目は自分の学力レベルより上のチャレンジ大学、

二つ目は自分の学力に見合った大学、

三つ目は自分の学力的に絶対に受かる大学、

そして総合型入試の情報をとってきてくださいとのことでした。

自分が好きなことがなかなか見つからないという人も多いと思います。でもとにかく見つけようという意識が大切かと思います。

今好きなことが分かっていてもいずれ変化することもあるかもしれません。最初は理系がよくても途中で文系がよくなったということもあるかもしれません。それでも良いと思います。

本校はIT・環境科です。ITと環境の知識は、文系であろうが理系であろうが社会のどの場面に出ても有効な知識となります。

「自分のルーツを創る3年間」として学校生活で常に高校生活の先にある道を意識して進んでいただきたいと思います。