SSH関連行事への参加

● 平成26年度のSSH関連行事

全国SSH 生徒研究発表会

1 全国SSH 生徒研究発表会の概要 当日の様子

8月6日(水)、7日(木)にパシフィコ横浜で平成26 年度SSH 生徒研究発表会が開催された。今年度はSSH 指定校204 校、海外招へい校23 校の代表生徒、教員、一般参加者が参加した。本校からは5 年生の生徒3 名が参加し、「ビュッフォンの針~その正多角形でπを出そう~」というテーマでポスター発表及びアピールタイムにおける口頭発表を行った。この研究は、昨年の小石川フィロソフィーで行った理論的な研究を、再度、検証実験を新たに加え整理したものである。また、他学年の生徒も30 名以上が会場を訪れ、他校の発表に熱心に耳を傾けていた。

|

2 ポスター発表の内容

ビュフォンの針~その正多角形でπを出そう~ ポスター(1) ポスター(2)

5 年 荻原拓丈 小澤直輝 冨田幹

<研究の目的>

18世紀フランスの植物学者、数学者であったビュフォンは、次の命題を提起した。「等間隔で平行線を引き、その間隔の半分の長さの針をそこに落とした時に針が線にかかる確率は1/π である」本研究では、針を正n角形に拡張したときの確率を求める公式について考察した。

<公式の導出>

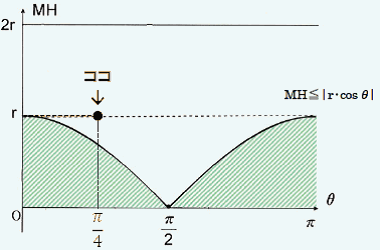

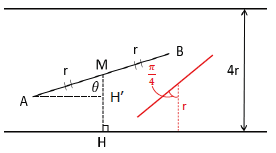

針と平行線の状況をモデル化し,縦軸にMH(0 ≦MH≦2r) 、横軸にθ(0≦θ≦π)をとると、全事象は2r×π内に存在するので、斜線部において針が線と交差する確率は

![]()

|

|

図2 モデル化の模式図とグラフ

本研究では、これを正多角形に拡張し、下記の公式を導いた。

半径r の円に接する正n角形を間隔dの平行線を引いた床に落とすとき、

図形が平行線と交わる確率は

(ただし 2r<d)

(ただし 2r<d)

図3 ビュフォンの針の拡張公式

<検証実験の様子>

|

|

図4 検証実験の様子

実際に、正三角形の場合について、検証実験(一度に20 個投げる)を行うと、15 回程度で理論値に近づき、公式の有用性を確認できた。

3.成果と課題

今年度の発表生徒は、前期生の自然科学の授業で触れた「ビュフォンの針」への感動を契機に、自分達で改めて学んだ高校数学の知識を用いて証明を行い、拡張まで行った。今後も前期生のうちから様々な数学の題材に触れることで、このような生徒達を輩出していきたい。

SSH 校内生徒研究成果発表会 当日の様子

11月15日(土)、1~ 5 年生の全校生徒(6 年生は希望者)がアリーナに一堂に集い、校内発表会を行った。物理・化学・生物・地学・数学・情報に加え、小石川フィロソフィーやオーストラリア理数系参加プログラムなど、計8 件の発表が行われた。

1 発表内容

(1) Improvement of t he met hod for ef fective separation of natural organic compounds –Separation of Shikonin using a glass funnelcolumn under decompression

天然物有機化合物を効率よく分離する方法の改善-ガラス漏斗式減圧カラムクロマトグラフィーによるシコニンの分離-

発表者:野村俊貴、浅見理王(4 年)

Where did the sun come from? 太陽はどこからきたか

発表者:高林修平(4 年)

小石川フィロソフィー2の科目として今年度新たに設置した「英語で科学を学ぶ」を選択した生徒による、それぞれ化学研究と、地学(天文)研究についての英語による発表。

(2)皆既日食について

発表者:押見祥太 浅川桃子 青木俊輔(3 年)

オープンラボ地学(天文研究会)で、10月8日に起こった皆既日食の観察と考察。

(3)カタツムリの嗜好による学習の書き換えについての研究

発表者:関口優夏、大村まゆ記(4 年)

水草の相互関係についての研究 発表者:山本悠貴、安藤快(4 年)

小石川フィロソフィー・生物で行った研究の発表。水草に関する研究では、水槽内の水温、光の有無、水深などの条件を変え、成長度に差があるのかについて研究を行った。

(4)金属樹の研究

発表者:稲垣雅也、立木孝樹(5 年)

オープンラボ化学(化学研究会)での研究。銅イオンを含む水溶液に亜鉛などの金属板を入れることによって銅樹を生成させるときに、白色や黒色の物質に変化しない条件をみつけることを目的とした。実験により、黒色物質が酸化銅(2)であり、白色物質は塩化銅(1)であることをつきとめた。また、銅樹を変化させないために、鉄(3)イオンを添加する方法を考えた。

(5)ポチっとじょうろ(遠隔水やりシステム)

発表者:中野龍太、中本一輝、小林俊介(2 年)

パソコン研究会による発表。Arduinoと3Gシールドを使って、植物周辺の土の水分量を把握でき、それに応じた水を供給できるようにするしくみを考えた。今回唯一の前期生による発表だったが、非常に素晴らしいパフォーマンスで、会場の喝采を受けた。

(6)国際物理学論文コンテスト(FSNP)と物理チャレンジ

発表者:森井陸、高橋拓豊(5 年)

(7)ビュッフォンの針~その正多角形でπを出そう~

発表者:荻原拓丈、小澤直輝、冨田幹(5 年)

(8) Science Study Tour オーストラリア理数系授業参加プログラム

発表者:井口玲、植田佳奈子(4 年)

今年度、8月3日~ 16日の約2 週間、オーストラリア アデレードにあるグレナンガ・インターナショナル・ハイスクール(GIHS)で、国際バカロレア・ディプロマプログラム(IBDP)の理数系授業を中心に参加するプログラムを実施し、4年生8名、5年生1名が参加した。発表は英語で行われ、GIHSでの授業と、エクスカーションで行ったアデレード大学での授業や施設見学、南オーストラリア博物館やサイエンス・アライブという科学ショー見学などについてのものであった。

2 まとめ

今回は、パソコン研究会やオープンラボ物理、科学研究会による発表など、発表内容だけではなく、プレゼンテーションが素晴らしいものが多かった。英語による発表も2件あり、内容と同時に表現方法を高めていくことの重要性が感じられた。

質疑応答では、いくつか質問が出たが、さらに活発な質疑応答がされるようになることが今後の課題である。

SSH 東京都内指定校合同発表会

12月23日に、玉川学園キャンパスで、東京都内にあるSSH 指定校13 校が集まって、合同発表会が行われた。

1 口頭発表(物理分野)

「Does the total radiation depend on radiator’s thickness ?」 5 年 森井 陸

熱の単位面積あたりの放射は物体の厚さに依存するかどうかについて、装置を自作しながら実験によって検証したことについて発表した。

2 ポスター発表

ポスター発表では、オープン・ラボや小石川フィロソフィー、各科学系部活動、今年度実施した海外研修について発表した。

(1)物理分野

「災害救助ロボットの作成」

1年 山名琢翔 小川広水 深谷朝希 児玉秀悟 水谷拓聖

自分たちで設計、作成した「災害救助ロボット」についての発表である。ロボットの構造、作成の過程について試作品を見せながら発表した。

(2)化学分野

「金属樹の研究」 5 年 稲垣雅也、立木孝樹

銅樹に関する継続研究である。寒天を用いて銅樹を作成する際に、鉄(3)イオンを添加することによって、長期間にわたり変化しにくくなることをつきとめ、そのメカニズムについて発表した。

「ケミカルガーデンの生成メカニズムについて」 4 年 長久保弥佑

化学研究会の先行研究をもとにさらに発展させた研究で、継続6 年目の研究である。今回は、生成メカニズムに焦点を合わせ、ケミカルガーデンの枝が伸びるメカニズムについての成果を発表した。

(3)生物分野

4 年小石川フィロソフィー2「やってみよう!何でも生物学」

を選択した生徒が、各自で行っている研究について発表した。授業時間だけでなく、放課後や休業中の時間なども活用しながら行った研究の成果である。

(4)地学分野

オープンラボ地学 天文研究会

2014年10月8日の皆既月食を、拡大撮影、多重露出撮影、スケッチの3つの方法を用いて観測したことについて発表した。

(5)数学分野

3 年小石川フィロソフィー1「数学探求」

4 年小石川フィロソフィー2「行列のできる数学相談所」

で行っている研究をそれぞれ発表した。例年、3 年生を中心にポスター発表を行っているが、今年度は、4 年生の研究についてポスター発表を行った。特に、3年生には発表するだけでなく、研究に関する刺激を受けてほしいと考え、原則講座を選択した生徒全員を参加させている。

(6)情報分野

「フィジカルコンピューティングの応用に関する研究 ~スマートフォンによる快適度遠隔測定・家電製品遠隔制御 システムの開発~」 1年 小川広水

世界的に普及をとげているArduino(マイコン)と3Gシールド(通信モジュール)を用いて、遠隔操作によって離れている場所の快適度を測定数値化し、家電製品を制御するシステムの開発について発表した。

(7)SSH海外研修報告

今年度夏に実施したオーストラリア授業参加プログラムについて、英語でポスターを作成して発表した。

● 平成27年度のSSH関連行事

全国SSH生徒研究発表会20150805 インテックス大阪で開催

平成27年度SSH生徒研究成果発表会20151114 校内で開催

東京都SSH指定校合同発表会20151223 東京農工大学で開催

東京都立小石川中等教育学校(旧ホームページ)

東京都立小石川中等教育学校(旧ホームページ)