7期生(6年次)サードステージ論文発表会

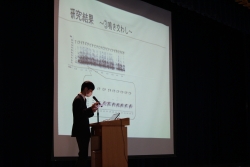

4月24日(土)3・4時間目、体育館において6年生がサードステージ論文発表会を行いました。代表の発表者8名が本校6年間の探究活動の集大成として、さまざまな角度から研究発表を行いました。

新型コロナウイルス感染症対策として保護者の皆様には、オンライン(ライブ配信)にて御覧頂きました。御視聴いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

≪発表生徒のテーマ≫

(1)「スポーツの成長産業化 ~スポーツ市場規模15兆円の時代に~」

(2)「スイスの行政と終末期医療からみる人権保障 ~スイスの寛容な取り組みから導く幸福~」

(3)「欧州に学ぶ日本の新しい電力供給方法 ~再生可能エネルギーで地球温暖化対策~」

(4)「顔認証と自動追従プログラムの活用―高齢者の徘徊が引き起こす事故をAI技術搭載のドローンで防ぎたい―」

(5)「難聴者が生きやすい世の中とは ~マスク着用がもたらす難聴者への障害~」

(6)「日本の国会議員に女性が少ないのはなぜか~国際比較で捉える日本のジェンダー観と社会制度と女性参画~」

(7)「構築された「性的指向」概念」

(8)「野鳥の鳴声の規則性と行動との関係~ヒヨドリは多種多様な鳴声をどのように使い分けているのか~」

本校のステージ論文については、

こちらのページも御覧ください。

講評は東京女子体育大学教授 出張吉訓先生

保護者の皆様へはオンライン配信

「本日のサードステージ論文発表会について」

発表者の問題関心、研究課程や提言を共有することで、6年間のまとめとして「今7期生がこの時代で学ぶことの意義」を改めて考える契機としたい。

個々人の問題関心は、当然それぞれ異なっている。しかし、その特殊性をどこまでも深く探究していくと実は共通すること ―通底する社会の課題や価値観や思想が見えてくるということがある。吉本隆明は、「一人で自分自身の真下に垂直の穴を掘れ」といい、実は人々が繋がる路はその方法しかないと言った。ロシアの小説家であるドストエフスキーは、「奇人とは『必ずしも』個々の特殊な現象とは限らぬばかりか、むしろ反対に(中略)奇人が時として全体の核心を内にいだいており、同時代の他の人たちはみな、突風か何かで、なぜか一時その奇人から引き離された、という場合がままある」

1と書いた。

したがって、今回の発表者には、研究報告とするだけでなく、7期の生徒・社会の皆に伝えたいこと、考えてほしいことを着地点としてプレゼンテーションしてもらうよう依頼した。発表を聞く生徒たちには、自分の考えと他者の考えの共通点を探し、また、どこが異なるのか、違和感を徹底的に言語化し、能動的に聞くことを期待する。そして、相互に学び合うことのできる良い時間を作ってほしいと思う。

1ドストエフスキー、原卓也(翻訳)(2009).『カラマーゾフの兄弟〈上〉』.新潮文庫.

東京都立三鷹中等教育学校 Tokyo Metropolitan Mitaka Secondary School

東京都立三鷹中等教育学校 Tokyo Metropolitan Mitaka Secondary School