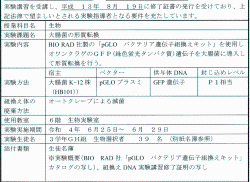

6月25日(土)から27日(月)にかけて、3年生の「生物」の授業で遺伝子組換え実験が実施されました。担当の先生は、遺伝子組換え実験の講習会を受講しており、教育目的組換えDNA実験指針に基づき、書類手続きと安全管理を行った上で実施しています。

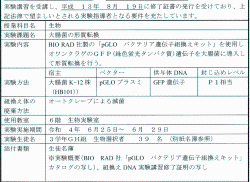

遺伝子導入操作の様子 所属長に提出する申請書類の一部

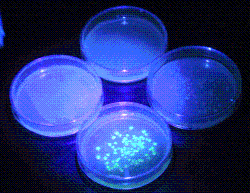

実験では、2008年ノーベル化学賞受賞者の下村博士によってオワンクラゲから発見された緑色蛍光タンパク質(GFP)の遺伝子を、実験用の安全な大腸菌(K-12株)に導入しました。DNAは分子サイズが大きいので、通常の条件では大腸菌には入りませんが、塩化カルシウム溶液中でヒートショックという操作を行うと、一部の大腸菌にDNAが取り込まれるのです。

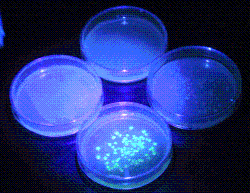

下の写真の通り、全ての班で光る大腸菌の作製に成功しました。作製した光る大腸菌を自然界に放出することはできませんので、圧力釜で熱殺菌して実験終了となります。

UVカット眼鏡をかけて蛍光を観察 GFP遺伝子の導入に成功した大腸菌

20年以上前には大学などの研究機関でないとできなかったバイオテクノロジー実験ですが、現在では高校でも実施できるようになりました。

東京都立新宿高等学校

東京都立新宿高等学校