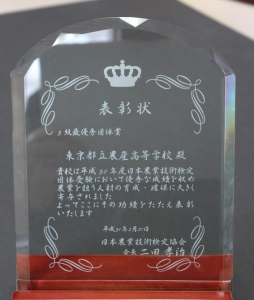

平成31年2月23日 日本農業技術検定3級 最優秀団体賞を受賞

本校では農業に関する学習で身に付けた知識や技術の定着を客観的に評価する指標として、日本農業技術検定の3級に2年生の全員がチャレンジすることを学校経営計画に位置付けて取り組んできました。

平成28年度と平成29年度は優秀団体として表彰を受けてきました。

平成30年度の第2回の試験では、生徒諸君の頑張りによって、園芸系の合格率が89.2%、食品系の合格率が98.5%を達成しました。2科の平均でも93.85%となり、ついに、3級最優秀団体賞の栄冠に輝きました。(農業系高校の合格率平均は50.8%、受験者全体では71.6%)

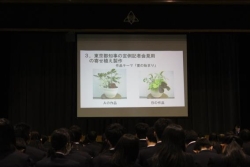

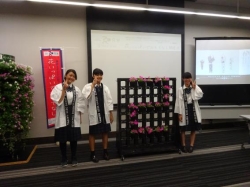

平成31年2月21日 全校課題研究発表会

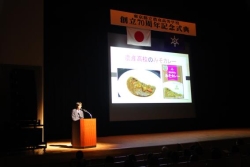

本校では言語活動の一層の充実、園芸デザイン科と食品科の生徒が相互に学科の特性を生かした「課題研究」の発表を聴く事により、お互いの学習内容の理解を深めること、3年生の優秀発表を下級生であり、今後「課題研究」に本格的に取組む2年生、1年生に対して学習してもらうことなどを目的として実施しています。今年で4年目となりました。

園芸デザイン科と食品科からともに5つの発表がありました。

○園芸デザイン科

・アジサイの組織培養に最適な培地を見つける

・日比谷公園ガーデニングショー出展

・キクに適する培養方法

・創作ミニ盆栽作り

・環境にやさしいイネの施肥計画

○食品科

・さまざまな野菜を使用した肉まん

・ミントの葉を使ったパンを作る

・いろいろな飲料水の硬度の比較

・みその中の乳酸菌の研究

全校課題研究発表会には来賓として外部の専門家にお越しいただき、発表後に専門的立場から指導・助言をいただいています。

園芸デザイン科の講評は、公益財団法人 東京都農林水産振興財団 東京都農林総合研究センター 江戸川分場長より、食品科の講評は、公益財団法人 東京都農林水産振興財団 農林総合研究センター 食品技術センター 副参事研究員のお二人から、研究内容、研究の進め方、今後取り組む、2・1年生への指導・助言をいただきました。

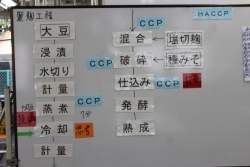

平成31年2月14日 食品科におけるHACCPに準拠した実習指導の展開

本校では農産HACCPとして、食品製造実習の場面において、国際標準となっている衛生管理手法であるHACCPに準拠した実習指導を行っております。この日は指導教諭がHACCPの手法を取り入れた「かめさん味噌」の製造実習において、授業実践を公開授業として実施しました。

実習前に全工程を確認するとともに、CCP(重要管理点)がどこにあるのか、そしてその意味合いは何かを生徒に考えさせます。CCPとは、特に厳重に管理する必要があり、危害の発生を防止するために、食品中の危害要因を予防もしくは除去、または、それを許容できるレベルに提言するために必須な段階の事を言います。

CCPポイントの都度、指導教諭から生徒に問いかけを行い、確認をしました。

本時の実習は農産高校ブランド品「かめさん味噌」の仕込み段階にあたる、大豆の蒸煮、混合、破砕、仕込み工程の実習でした。本校食品科及び園芸デザイン科の野菜等調整のための実習室の全ての蛍光灯は飛散防止膜の付いている蛍光灯を使用しているため、蛍光灯の飛散による異物の混入が起きにくい実習室環境を整えてあります。

平成31年2月6日 第一次募集(学力検査)願書受付

2月6日と7日は第一次募集の願書受付日です。6日はあいにくの雨の中、中学生が出願のために本校に来てくれました。インフエンザが大流行中です。学力検査日の2月22日まで、体調には気を付けてくださいね。

平成31年2月1日 研究部主催による研究授業、オープン授業

研究部主催による研究授業として、採用3年目の国語科教諭が行いました。「国語総合」の授業において、漢詩の世界の単元で授業を行いました。研究部主催の研究授業の特徴は、授業研究のテーマを設定して行うことにあります。今回は、「生徒の思考を促す板書やワークシート等指導方法に関する検証」として行われました。

また、「オープン授業」は授業を開く意味で、参観しやすいようにするために「オープン授業」として周知することで授業の参観をしやすくする取り組みです。

「国語総合」の研究授業 「園芸装飾」のオープン授業

平成31年2月1日 推薦に基づく選抜 合格発表

平成31年度入学者選抜のうち、推薦に基づく選抜の合格発表を午前9時に行いました。

平成31年1月29日 食品科「課題研究」発表会

食品科3年生の「課題研究」発表会が行われ、64人がそれぞれに取組んだ研究を発表しました。

平成31年1月26日 横澤夏子様のSNSで農産高校「かめさんみそ」「みそカレー」をご紹介いただきました。

平成29年3月に日本テレビ「有吉ゼミ」の番組取材で横澤 夏子様が藤 あや子様とともに、来校され、本校の農場で生産された野菜などを使って50人分の給食を作るという企画がありました。その際に、食品科の味噌蔵で3年熟成をめざしていたみその天地返しを体験いただきました。この度、3年熟成みそが出来上がりましたので、生徒のコメントを添えてお届けさせていただいたところ、横澤様のインスタグラムとブログでご紹介いただきました。

(外部リンク) 横澤 夏子 様インスタグラム 横澤 夏子 様 ブログ

平成31年1月23日 平成31年度推薦に基づく選抜 願書受付

1月26日と27日に実施する「推薦に基づく選抜」の願書受付を行いました。本校への出願をしていただいた中学生の皆さん、万全の体調で臨むことができるように祈っています。

平成31年1月16日 園芸デザイン科「課題研究発表会」

農産高校では、農業に関する課題を設定し、その課題の解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化、総合化を図るとともに、問題解決の能力や自発的、創造的な学習態度を育てるために科目「課題研究」を設置しています。園芸デザイン科は2年生から科目を置いており、3年生になると本格的に生徒一人一人が課題を設定し、計画を立案し、仮説を立て、実際に実習や実験を行い、結果を検証・考察してまとめを行います。園芸デザイン科では、全部で68の課題研究テーマに基づいて取り組み、最後は「課題研究要旨集」としてまとめ、この日は2年生を主たる聴衆として、3年生と一緒に課題研究発表会を行いました。

発表中のようすです

平成31年1月8日 FFA役員団の来校と交流会

農業高校には学校農業クラブ(FFJ)という、日ごろの農業学習をベースに生徒が自主的・主体的に活動する全国組織があります。(全国の農業系高校生 8万4千人が会員でクラブ員と呼びます。)農業クラブの組織のもとになったのは、アメリカ合衆国のFFA(“Future Farmers of America”)です。この日は来日中の全米役員6名が来校し、本校生徒を含む東京都学校農業クラブ連盟の生徒による歓迎式と交流会が行われました。

太鼓部による演奏で歓迎 茶華道部員による抹茶でのおもてなし

歓迎式での司会を務める本校生徒 本校農業クラブ会長が歓迎のあいさつ

記念品の贈呈(お名前をカタカナで入れたミニ提灯、お名前を漢字で表現した印鑑など)

おにぎりを一緒に作る体験交流会 まずは本校生徒による実演です

農産高校「かめさんみそ」で作ったみそ汁の提供 けん玉を記念品にお渡しし、けん玉体験

全米会長のお礼のあいさつ 全米役員と校長室で記念撮影をしました

平成31年1月1日 新年のごあいさつ

明けましておめでとうございます。

皆様には、健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。

また、日頃から農産高校に対して温かいご支援ご協力を賜り、心からお礼申し上げます。

昨年は創立70周年の節目の年として、11月23日に創立70周年記念式典・記念行事を実施しました。

平成最後の年を迎えました。干支の十二支で「亥」は、十二支の中でも最後の年です。十二支を植物の一生と考えると、たわわに実った果実が種子とな

り、エネルギーを蓄えて次の世代へと向かう準備をするという意味の年となります。次の10年、創立80年に向けて、教職員一同力を合わせて充実した

教育活動に尽力して参ります。

皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

平成31年1月1日 東京都立農産高等学校 校長 並川直人

造園部の生徒が制作した立派な門松が正門に飾られております。

学校説明会が終了後に「農産マルシェ」と「農産カフェ」を実施しました。本校では実践的経営学習と称して、単に生産品を販売するだけではなく、経営感覚を育て、販売時のコミュニケーション能力や商品知識など、関連する学習と一体的に行う販売実習を行っています。

食品科マルシェのようすです。クッキーやパウンドケーキを販売しました。

園芸デザイン科マルシェのようすです。野菜や花の苗などを販売しました。

「農産カフェ」として、休憩スペースをご用意し、ご自由に紅茶などを召し上がっていただきました。会場には園芸デザイン科生徒が制作したフラワーアレンジメントやハーバリウムなどを展示いたしました。また、園芸デザイン科生徒の「課題研究」で取り組んでいるブーケのアンケート調査も実施いたしました。

平成30年11月10日 創立70周年記念 第67回 農産祭

農産高校最大のイベントである「農産祭」の1日目が開催されました。今年は「作って食べよう 食物連鎖」のスローガンのもと、全日制と定時制が合同で、それこそ1年前からの構想を実現するべく、準備を進めてきました。

各クラスの催事案内のボードは、今年は外に並べられました。会場入口には、生徒が栽培した花をつかって創立70年を祝う「70」の花文字が飾られています。

農産高校の攻略法はと言えば、まずは食品科と園芸デザイン科の生産品販売に並んで購入後に、校内外の展示や体験をするのが王道と言えるのではないでしょうか。画像の左は食品科、右は園芸デザイン科の販売のために並んでいるようすです。

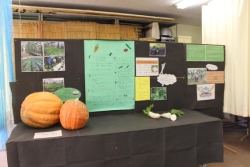

園芸デザイン科展です。「園芸HOUSE」をテーマに、学んでいる専門科目のことを展示しています。農産高校進学を考えている中学生向けのアドバイスも載っていました。

園芸デザイン科販売です。野菜や果物、草花の販売を行いました。本校は今、農業生産工程管理(GAP)の手法により、農産物の栽培を行っています。生徒が栽培した「安全・安心な農産物」を皆さまに提供いたしました。

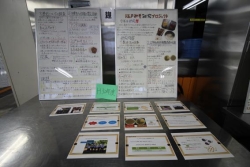

食品科展です。授業内容や実習生産品の紹介を展示をしています。「課題研究」という授業の中間報告もパネルで行っています。

右図 食品科販売。今年はボイラーの交換工事のため、販売品目と数量が少なくなってしまいました。

クラス展の紹介(すいません。すべてを紹介することはできません。)

部活動展 (すいません。こちらもすべての紹介はできません。)

図書委員会 おすすめ本の紹介 キャリア教育・酪農体験実習の報告

平成30年11月2日 日仏農業高校連携プロジェクト2018

日仏両国は、平成28年12月に「第2回日仏農政ワーキンググループ」において、日本とフランスは、若手農業者の新規参入の促進について、日仏相互の協力を推進していくことに合意しています。これを踏まえ、平成29年度は、日本の農業高校指導者5名(本校校長が団長として参加)がフランスを訪問し、現地の農業や農業教育の現状等を学びました。

そして、平成30年度は、フランスの農業高校指導者5名が農業関係高校の訪問先として、兵庫県立農業高校と本校の2校を訪問しました。今後の日仏農業高校間の具体的な交流・連携を促進し、我が国の次世代の農業経営者育成につなげていくことが期待されています。

本校訪問時のプログラムは、校長より学校の概況、特色ある教育活動、進路実績等について説明し、その後は校内施設、授業の見学をしていただきました。また、「江戸みそ」のプロジェクトに取り組んでいる生徒たちから、「江戸みそ」プロジェクトに関する発表を聴いていただき、「江戸みそ」を使ったみそ汁の試飲もしていただきました。フランス訪問団と生徒11名との懇談では、農産高校への進学を決めた動機、どのような学習に力を入れているか、将来の進路希望について発表し、意見交換を行いました。フランス側の感想として、プロジェクト学習(研究)、グループ研究の素晴らしさ、有効性、そして何より生徒たちが明確な目的意識をもって学校生活を送っていることに感心をしていました。

フラワーメリーゴーランドの見学 「園芸デザイン」の授業を見学

生徒による研究プロジェクトの発表 フランス訪問団との記念撮影

温室でのトマト栽培を見学 江戸みそで作ったみそ汁の試飲

生徒との懇談、生徒から本校での学び、将来の目標等を発表 生徒会長より本校で栽培した花を使った押し花はがきをプレゼント

平成30年10月19日 東京都教育庁指導部長が来校されました。

本校の農業生産工程管理(GAP)の取組みについてご覧になられるため来校されました。校長より本校の概要、GAPに関する取組み内容と状況、地域と協働した教育活動等の展開についてご説明をいたしました。

その後、食品科の授業と実習施設、園芸デザイン科の授業、農場におけるGAPの認証に向けた農場の整備状況等を見ていただきました。生徒が生き生きと農業学習に取り組んでいることに感心されていました。

農場倉庫の整備状況を見学 フラワーメリーゴーランドの見学

園芸デザインの授業と作品をご覧になり、農場では生徒から説明を受けました。

平成30年10月11日 食品科の「クッキー」のラベルデザインが決まりました。

食品科では毎年、クッキーのラベルを生徒が考案・作成し、生徒や教職員の投票により、優秀作品が決まり、それらは1年間、「クッキー」に貼る製品ラベルに採用されています。平成30年度のデザイン3編が決まり、今後デビューします。

平成30年10月11日 園芸デザイン科生徒作品

園芸デザイン科の生徒が定期的に、授業などの中で取り組んだ作品を校長室まで届けてくれます。本校で栽培した草花や押し花を使用したアレンジメントやハーバリウムなどが、校長応接室の机を飾ってくれています。

平成30年10月1日 教員研修・ JGAP認証農場の見学・研修

時々ご紹介していますとおり、本校ではJGAP、東京都GAPの認証取得に向けて農場の整備をしています。この日は、茨城県つくば市にある、実際にJGAPの認証を受けている農業生産法人を見学し、資材、肥料、農薬、機械等の管理や帳票類の整備について、農場長の御案内により、実際の農場を見せていただきながら、社員教育などの具体的な取り組みについて説明と質問にお答えいただきながら勉強をさせていただきました。ハード面、ソフト面とありますが、ソフト面で創意工夫されている点が強く印象に残りました。本校での取組に生かしていきたいと考えています。

平成30年9月14日 JGAP認証取得に向けた公開研修会

本校では農業生産工程管理(GAP)の手法を取り入れた農業学習に取り組んでいます。いわゆる「GAPする」に当たる、適正な農業経営管理が確立し、品質向上、資材の不要在庫の減少、生徒の農業実習中及び教職員の農場管理中の事故の減少、生産・販売計画立案がしやすくなる、生徒や教職員の責任感・自主性の向上等が実現できると言われています。一方、「GAPの認証をとる」については、消費者や取引先が直接確認できない生産工程における安全管理、持続可能性の取組を、第三者が審査して、証明すること。これにより「見える化」が実現し、取引上選択されやすくなったり、消費者に安心してもらえることが期待されます。本校では、全日制と定時制のすべての学科で「GAPする」と「GAPの認証をとる」に取り組んでおり、東京都GAPは平成31年3月までに、JGAPは平成31年7月までに、それぞれ第三者認証を取得する予定で、引き続き農場や帳票類の整備を進めていきます。この日は、これまでの取組を広く都立の農業系高校教員向けに公開して研修を実施しました。教育庁、東京都農林水産振興財団からも研修会への参加がありました。本校卒業生で、日本GAP協会アドバンス上級審査員、上級指導員をお迎えして、具体的なアドバイスをいただきました。研修会の後半は全体会として、質疑応答、参加した各校の取組状況の情報交換などを行いました。

定時制の取組への助言 全日制食品科の取組への助言

全日制園芸デザイン科の取組への助言 全体会での質疑応答・助言

農機具の管理 数量と番号で管理 帳票類の整備も進めています

平成30年9月9日 荒川区「汐入水辺フェスタ」への参加

本校では、平成24年度から継続している荒川区との連携事業である「三河島菜の栽培」の一層の認知度アップと「荒川区の観光振興及び地域振興のための新たな魅力づくり」を目的としたイベントとして、9月9日(日)に、荒川区主催の都立汐入公園における「汐入水辺フェスタ」に参加し、「三河島菜を育てよう」というブースが設置され、園芸部が担当しました。

当日は強風ではあったものの天候に恵まれ、「30cmプランターに三河島菜の種子をまいて家庭で育ててみよう」というワークショップ(無料)を、午前と午後に各4回の合計8回(各回6組、48組分)開きました。毎回、親子での体験を中心に実施しましたが、子供たちが複数参加するなど、予定数を超える60組の参加がありましたが、園芸部の生徒たちは、あわてることもなく、落ち着いて指導をしていました。

体験のテントには、園芸デザイン科の「のぼり」、学校紹介、三河島菜の紹介パネルの展示も行い、同時に三河島菜の販売も行いました。(園芸部顧問の主任教諭より画像と情報を提供してもらいました。)

平成30年8月20日 変化朝顔の開花

本校では園芸部の生徒が、平成30年度に初めて変化朝顔の栽培に取組みました。10種類を栽培していますが、開花の始まった品種が出てきましたので、正門前の花壇に展示をしています。同じ親の種子でも、違った形質の葉や花が咲くなどします。変化に満ちた変化朝顔をお楽しみください。変化朝顔については、7月25日のコメントでも触れています。

平成30年7月31日~8月7日 北海道酪農体験

本校ではキャリア教育の一環として、北海道標津町農業協同組合(JA標津)と連携し、標津地区の農家を中心に1週間住み込みをさせていただき、酪農の体験活動を行っております。この酪農体験実習は20年以上も続いており、平成30年度は8名が体験を行いました。生徒は、「東京ではできない貴重な体験を行いました。酪農や農業の魅力や厳しさ、働くことについても考える機会となりました。この経験をこれからの学校生活や進路活動に生かしていきます。」と生徒は視察巡回のために訪れた教諭に対して語ってくれたと報告を受けました。

今後は、今回の体験活動を各自パネルにまとめ、11月10日・11日の農産祭で報告・発表します。

生徒は乳牛に触れた体験も少ないことから、畜産科学科のある都立瑞穂農芸高校で事前学習を行いました。(6月23日)

JA標津での受入式

生徒の実習中のようすです。仔牛の哺乳、牧草のエサ寄せ、清掃などを体験しました。

畜舎や搾乳室では機械等を使用し、牛が心地よく過ごせるような工夫がされていました

一回りも二回りも成長して帰京した生徒たち(羽田空港にて)

今年もJA標津、受入農家の皆さまをはじめ、関係者の皆さまにはたいへんお世話になりました。ありがとうございました。

生徒たちの酪農体験のようすは、JA標津の農協だより 8月号に掲載されました。(6ページに掲載されています。)

平成30年7月29日 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた2年前イベント in 葛飾区 花いっぱいでおもてなし開会式

本校も参画している「フラワーメリーゴーランド」を活用した「花いっぱいでおもてなし」の取り組みの一環として、金町駅周辺に「フラワーメリーゴーランド」「立体型花文字」が設置され。花いっぱいでおもてなし開会式が開催され、本校園芸デザイン科生徒、園芸デザイン科教諭、校長が出席しました。

金町駅南口のフラワーメリーゴーランド 来賓あいさつ 東京都環境局長

式典の中で、園芸デザイン科生徒による、開催2年前を記念した「2」を花文字で表現

会場からの手拍子をいただきながら、「ライブパフォーマンス」が行われました

完成した「2」の花文字です 区長、環境局長、都議、協議会会長と記念撮影

花いっぱいのまちづくり推進協議会の皆さまも入っての記念撮影

平成30年7月25日 向島百花園と連携した「変化朝顔」の栽培

園芸デザイン科では、向島百花園からの依頼を受けて「変化朝顔」の栽培に取り組んでいます。変化朝顔は江戸時代ころから突然変異によって一風変わった朝顔が出現し、江戸時代の後期には変化朝顔ブームが起きたと言われています。

珍しい花が咲いたり、おもしろい形になったりと、当時はまだ植物の交配技術や受粉のメカニズムも明らかではなく、突然変異した朝顔を選抜して鑑賞していたと言われています。江戸時代は自然交配、明治以降は人工交配により、より高度な系統や安定して変わったものが出てくるようになっているそうです。とは言うものの、本校ではまだどのように栽培していいのか試行錯誤の段階と、担当の先生は語っています。変化朝顔には他の園芸植物と違い、品種名がないそうです。鑑賞価値の高い(めずらしい)出物は一代限りのことが多いため、その株を表す銘柄を付けるようになったそうです。花が咲いたら、またご紹介したいと思います。楽しみです。園芸の世界も文化的側面から見ると、深いですよね。

平成30年7月23日 国家資格や競技会に向けて、農産生は練習・勉強しています

農産高校では資格や検定の取得を奨励しています。国家資格である「造園技能士」「フラワー装飾技能士」の受験に向けて、生徒たちはがんばっています。

造園技能士の練習のようすです

フラワー装飾技能士の練習のようす 私が見学に行ったときは「花束」が課題テーマでした

技能士は与えられた課題を時間内に仕上げて、内容もクリアできなくてはなりません。

農場から本校舎に戻る途中、グランドでは、学校農業クラブ平板測量競技会に出場する生徒が

平板測量の練習をしていました。

技能士の試験と競技会に出る生徒の健闘を祈ります。

平成30年7月19日 第1回体験入学

体験入学を実施しました。今年度から体験のスタイルを変更し、園芸デザイン科と食品科の両方の体験をしていただきました。酷暑の中、農産高校の体験入学にご参加いただき、誠にありがとうございました。

園芸デザイン科 野菜の収穫体験 在校生から野菜に関する話をしました

植物バイオテクノロジー ドラゴンフルーツの無菌播種(はしゅ)

フラワーアレンジメントの体験 完成したアレンジメント(イメージ)

食品科体験 小麦粉からグルテンの抽出実験

微生物実験 顕微鏡を使ったコウジカビの観察

エマルション(乳化)・ゲル化について 実験と講義

平成30年7月19日 創立70周年記念事業実行委員会

本校は今年、創立70年を迎えました。11月23日に実施する記念行事に向けて、月に1回のペースで実行委員会を開催しています。実行委員長は全日制同窓会長にお願いをし、全日制と定時制のPTA・保護者にもご協力をいただきながら準備を進めています。

実行委員会での実行委員長あいさつ

70周年を記念して、「Iラブ農産」Tシャツ(非売品)を作成しました。体育祭では生徒に披露しています

。

毎年恒例の「農産高校うちわ」も、今年は「創立70年」の文字が入っています。

平成30年7月15日 東京都学校農業クラブ連盟 プロジェクト発表会東京都予選

農業クラブのプロジェクト発表会が開催され、農産高校からは「江戸みそ研究プロジェクト」と題して発表を行いました。江戸みその認知度をあげ、2020東京オリンピック・パラリンピック大会時には東京の名産品となることを目指してのプロジェクト研究です。結果は優秀賞となり、関東大会の出場はかないませんでしたが、今後も、江戸みそ研究プロジェクトは続きます。

平成30年7月14日 三河島菜パウンドケーキの製造

学校農業クラブと学校家庭クラブは戦後のアメリカから入ってきた活動で、今日、学習指導要領に位置付けられた教科内活動です。農業クラブと家庭クラブは友好団体の関係にあります。平成30年度は全国家庭クラブの研究発表大会が7月に東京都で開催されます。そこに東京都学校農業クラブに加盟する都内の農業高校5校が協力して、農業高校生産品を提供、販売を行います。この日は、本校が荒川区と協働して取り組んでいる、江戸東京野菜「三河島菜」を使用した「三河島菜パウンドケーキ」の製造を農業クラブであるパン加工部の生徒が行いました。

原材料の調整 三河島菜を攪拌してペースト状に

パウンドケーキの生地を作ります 型に充てんしていきます

型に入れた生地を整えます 生地の表面にゴマをのせます

オーブンで焼成したあとのようす 包装した完成品です

実際の家庭クラブ全国大会での販売のようす(平成30年7月26日・27日)

平成30年7月2日 硬式野球部の話題が毎日新聞で取り上げられました

記事のタイトルは「農産高4年ぶり 悲願の単独出場」です。これまでは部員が少なく3年間は連合チームで大会に出場していましたが、平成30年度になり、7人の部員が入り、単独でチームを編成することが可能になりました。初戦は、7月13日(金)江戸川球場です。(硬式野球部のページもあわせてご覧ください。)

画像は7月13日の対日大一高戦のようすです

平成30年6月27日 特別支援学校児童との交流及び共同学習

都立南花畑特別支援学校小学部5年生と6年生の児童33人が来校し、本校園芸デザイン科2年生の生徒とともに「ジャガイモ」の収穫を行いました。数人の児童に本校生徒1名が付き、土の中に埋まっているジャガイモの収穫をいっしょにおこないました。生徒にとっては、日ごろの農業学習の成果を発揮するとともに、障害をもつ児童との交流活動を通して、特別支援教育に対する正しい理解と認識を深めるための絶好の機会でもありました。

児童との対面式でお互いにあいさつ 農場に向かいます

ジャガイモの収穫

けっこう大きなジャガイモが収穫できてますね 一人 1kgずつ袋詰めをしました

平成30年6月27日 農場の豊かな「恵み・めぐみ」

農場内をふらっと見て歩きました。そこには、農業高校らしい空間、農業高校らしい豊かな恵みとしての作物の成熟や成長過程の様子がよくわかりました。本校ではこれまでも「安全・安心な農作物や食品」を作ることを大切にしてきました。そして、今、その安全・安心を客観的に評価できる手法としてのGAP(農業生産工程管理)やHACCP(危害要因分析重要管理点)の学習を始めています。

平成30年6月16日 東京学校農業クラブ連盟 意見発表会

意見発表会の東京都大会が開催され、全日制の代表として3名の生徒(クラブ員)が出場しました。

意見発表会とは、日ごろの農業学習を通して学んだり考えたりしている身近な問題や将来の問題についての抱負や意見をまとめ、聴衆の前で発表し、その内容や発表の仕方について審査する競技です。3名の生徒は堂々と自分の意見や考えを発表してくれました。結果は最優秀とはならず、関東大会への出場はかないませんでした。

分野1類の発表「八百屋さんで学んだこと」 分野3類の発表「和菓子を世界へ」

分野3類の発表「江戸みそを広め東京の名物品に」

平成30年6月15日 都知事の定例会見場への「緑」の設置

JR亀有駅南口に7基設置してある「フラワーメリーゴーランド」の様子です。

JR亀有駅南口に7基設置してある「フラワーメリーゴーランド」の様子です。

東京都立農産高等学校

東京都立農産高等学校