東京理科大学で物理実験を体験しました。

8月27日(火)、本校生徒8名(5年生5名、4年生3名)で、東京理科大学の御協力の下、大学1年生の授業で行われているものと同様の物理実験を体験しました。

実験内容は、前期課程(中学校相当)の学習内容である「慣性の法則」と「作用・反作用の法則」を確かめるものです。以下の3つの実験を行いました。

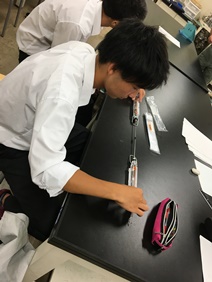

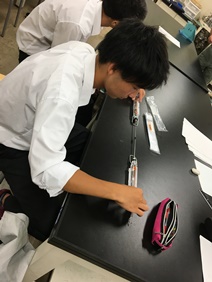

1 慣性の法則を確かめる実験

<実験手順>

(1)大きな台車の上に小さな試走車を乗せる。

(2)台車をおもりと糸でつなぎ、おもりの重さで加速させる。このとき、試走車と台車は同時に運動する。

(3)下の台車を壁に当てて停止させる。上の試走車は慣性の法則に従うため、前に進み続ける。

(4)このときの停止する直前の台車の速さをV

1、台車が停止した直後の試走車の速さをV

2として記録をとる。

(5)おもりの重さを変えてV

1、V

2を計測し、横軸V

1、縦軸V

2のグラフにプロットする。

(6)V

2/V

1を求めて、その理由を考察する。

2 慣性の法則を用いて考察する実験

「だるま落とし」を物理的に考察する。

・上に乗っているものの個数の多い方がやりやすいのか、それとも少ない方がやりやすいのか。

・どのようにハンマーを当てれば、まっすぐ落ちるのか。

このような問いを教授の方々に立ててもらい、繰り返し実験を行い、考察する。

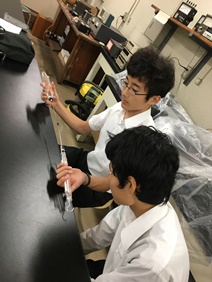

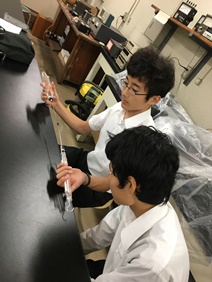

3 作用・反作用の法則を確かめる実験

<実験手順>

(1)2つの押しばねはかり同士を合わせ、片方を押す。

(2)押す方のばねはかりの値をF1、押される方のばねはかりの値をF

2として記録をとる。

(3)横軸F

1、縦軸F

2のグラフに記録をプロットし、F

2/F

1を求めて、その理由を考察する。

理論値と実験値が異なる理由を考察することで、物理現象のより深い意味を理解することができました。実験者の科学的な思考のプロセスや問いの立て方を学び、今後の科学の学習やステージ論文の作成に生かすことができそうです。

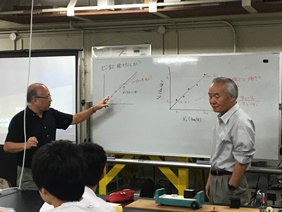

講義を受けている様子

東京都立三鷹中等教育学校 Tokyo Metropolitan Mitaka Secondary School

東京都立三鷹中等教育学校 Tokyo Metropolitan Mitaka Secondary School