【SSH】フィロソフィー2で英語科とコラボ授業を行いました20190222

本校では

6年間を貫く課題探究学習「「フィロソフィー」を週1~2時間行っています。2年生では基礎講座として数学科の教員が統計学習を中心に行っています。

3学期の授業では確率や区間推定、検定などを取り上げます。

2月18日(月)~22日(金)のフィロソフィー2の時間では、

モンティホール問題をとりあげ、授業の前半は数学科が担当してトランプを使った実験数学を、後半は英語科が担当して動画による説明を題材として単語の学習、リスニング、英語による説明(スピーキング)の授業を行いました。

モンティホール問題は、直観による予想と結果が異なる確率の問題で、アメリカのテレビ番組で紹介されたことからその司会者であるモンティホール氏の名前をとってそのように言われています。

問題の概要は次の通りです。

3枚の扉があり、1つの扉の向こうに当たりである高級車、2つの扉の向こうにはずれであるヤギがいます。

挑戦者は1つの扉を選択します。司会者は残りの2つの扉のうちはずれの扉を開けて「この扉ははずれです。あなたの選んだ扉と残った1つの扉を取り換えることができます。どうしますか。」と聞くのです。

取り換えた方が当たりやすいか、取り換えない方が当たりやすいかという問題です。

まず、数学科の教員がこの問題について説明します。

そして生徒は4人のグループでドアをトランプに置き換え2つの仮説に基づいた実験を行います。

仮説1 トランプを取り換えた方が当たりやすい

仮説2 トランプを取り換えない方が当たりやすい

各班の集計結果を教員がPCでまとめ、それぞれの確率を出します。

ではなぜそのような結果になるのだろうか?という説明を英語の動画で種明かしをします。

ここからが英語科の教員が担当します。

生徒は2年生なので、知らない単語も多く出てきます。リスニングをする際にキーとなる単語の練習をくり返しします。

いよいよ視聴するのですが、半分の生徒は前を向いて動画を見ながら聞きます。半分の生徒は後ろを向いて声だけを聞きます。

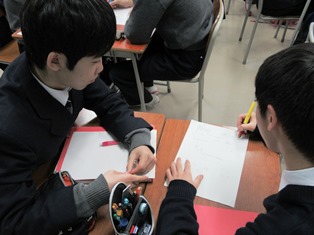

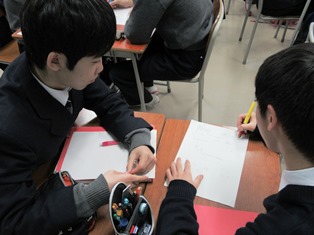

その後、ペアになり、視聴した生徒が聴いただけの生徒に英語で説明をします。

絵を書きながら説明する生徒もいました。

最後に全員で動画を再視聴します。

数学科の教員がこの授業のポイントをまとめて45分の授業が終わります。

トランプの結果が理論値に近い値になること

中学生にとっては、ヤギが当たりで自動車がはずれという感覚であること

2年生ながらほとんどの生徒がリスニング、スピーキングができており、何とか説明しようと頑張っていたこと

・・・などの姿が見られて、有意義な授業となりました。

数学科が英語科とコラボするのは今回が初めてで、多くの教員が見学に訪れました。

東京都立小石川中等教育学校(旧ホームページ)

東京都立小石川中等教育学校(旧ホームページ)