フィロソフィー2統計学習 コラボ授業(数学×公民)20180517

中等教育学校では、フィロソフィーという課題探究学習を6年間を通して行いますが、1年生、2年生では基礎講座として、HRクラス単位で取り組んでいます。

2年生で行うフィロソフィー2は数学科の教員が担当しています。

1学期は統計教育として、データの数的処理の方法の修得、ICTを活用しEXCELの使い方、統計資料やアンケートデータを活用した統計的探究プロセスなどの経験を積み重ねているところです。

※ 統計的探究プロセスとは、単にデータの処理(統計的処理)を行うだけでなく、そこから得られるエビデンス(科学的証拠)に基づいて課題の解決策を提案し、そこから新たな課題をたてるというプロセスの5STEP(PPDAC)を繰り返すことです。

Problem (課題の設定)

Plan (調査・実験の計画)

Data (データ収集)

Analysis (データの処理・解析)

Conclusion (結論・提言)

一般的に数学の授業では、PPDACのAのみを扱っていますが、フィロソフィー2では、PPDAC→PPDAC→PPDAC・・・の流れを具体的な事例をもとに体験し、フィロソフィー3以降の個人研究に役立てる位置づけを担っています。

これから生徒たちは班ごとに身近なテーマを決めて、

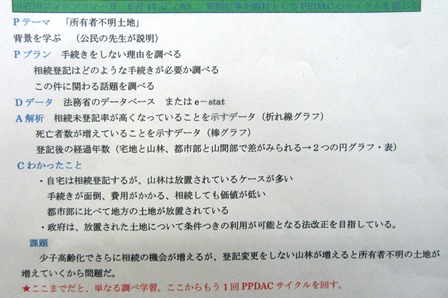

PPDACサイクルの体験を行いますが、それに先立って、読売新聞(2018年5月12日)に掲載されていた「18歳の1票“所有者不明土地”」の記事をもとに、PPDACを繰り返す体験を班ごとに行いました。

今回、背景や視点を知る上で、

公民科政治経済の先生に授業に関わってもらい、数学科と公民科のコラボ授業として行いました。コラボ授業ということで、他教科の先生も参観に来てくださいました。

<主な授業の流れ>

(1)記事を読む時間2分

(2)公民科の先生の説明を聞く時間3分

(3)数学科の先生が記事をPPDACにあてはめて説明2分

(4)班(4人)ごとに話し合い、ワークシートに記入する時間7分

(5)班ごとに話し合ったことを簡潔にプレゼンし、様々な視点を共有する時間各30秒

※ICTを活用してe-statを検索し、使えそうなデータを探す班もありました。

|

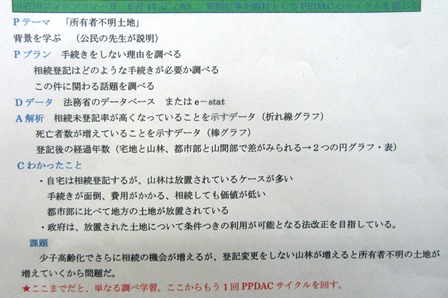

| 記事をPPDACの観点で読み解きます。 |

|

|

| 政治と経済の面からこの記事の背景を教えてもらいます。 |

|

|

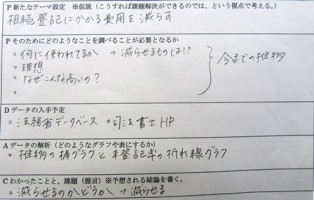

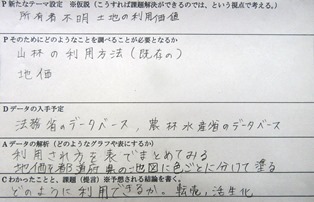

| 班ごとに議論し、新たなPPDACを考え、ワークシートに記録していきます。班ごとに議論し、新たなPPDACを考え、ワークシートに記録していきます。 |

|

|

| 自分たちが知りたいデータがあるか、それに関する話題があるかをインターネットで調べます。 |

話し合った内容を簡潔に発表します。 |

|

|

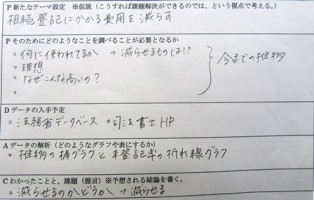

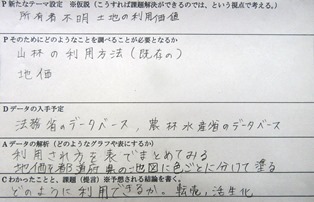

| 班ごとに新たなPPDACの展開を考えました。 |

今回は2Aと2Bの2クラスで行いましたが、以下のようなP(新たな課題設定)がなされました。

|

相続登記にかかる費用の削減

|

|

過疎化過密化の現状

|

|

相続手続きの簡素化

|

|

相続手続きを死亡届時に義務化

|

|

所有者不明の土地の利用価値

|

|

所有者不明の土地が増えるのはなぜ問題か

|

|

どのような法改正が必要か

|

|

土地の利用価値をあげる方法

|

|

日本国土における森林活用方法

|

|

森林を持つ意味を考え、土地を所有するメリット

|

|

山林開発

|

東京都立小石川中等教育学校(旧ホームページ)

東京都立小石川中等教育学校(旧ホームページ)